Часть I

ЭТНОГЕНЕЗ СЛАВЯН И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА

Славяне и Дунай — "Прародина" - "Взятие родины" — Первоначально ограниченная территория? — Изначальность диалектного членения

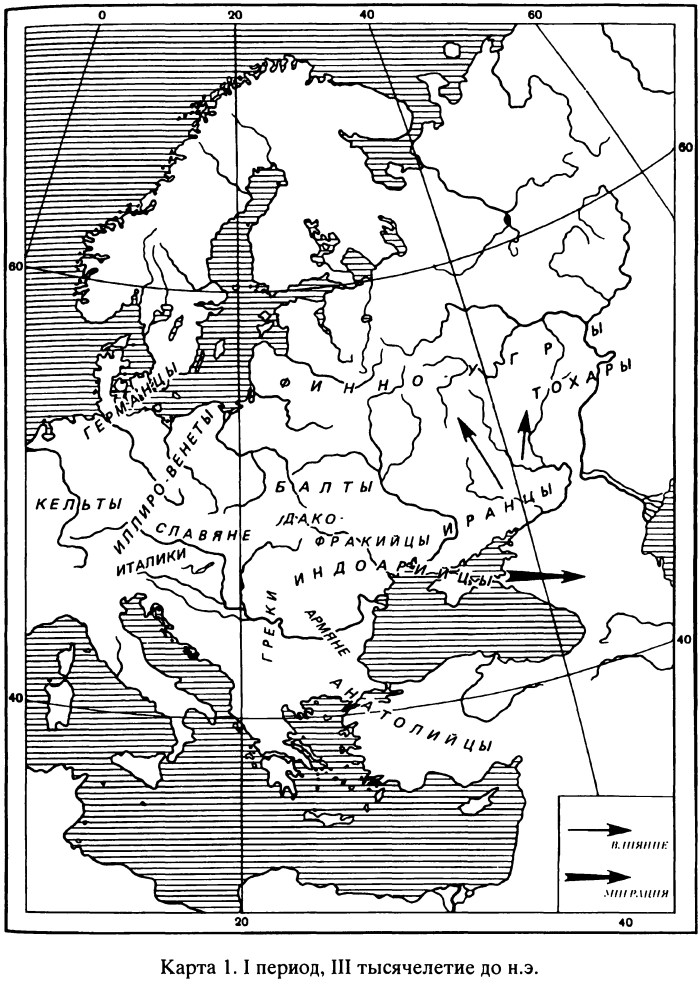

Праславянский - живой язык или "непротиворечивая" модель? — "Метод исключения" — Подвижность древнего ареала — Славянский и балтийский — Сходства и различия — Поздние балты в верхнем Поднепровье — Подвижность балтийского ареала — Балто-дако-фракийские связи III тыс. до н.э. (славянский не участвует)- Карта 1. I период, III тысячелетие до н.э.

Когда появился праславянский язык? — Славяне и Центральная Европа (балты не участвуют) — Славяне и иллирийцы — Кентумные элементы в праславянском — Балты на янтарном пути

- Карта 2. II период, II тысячелетие до н.э.

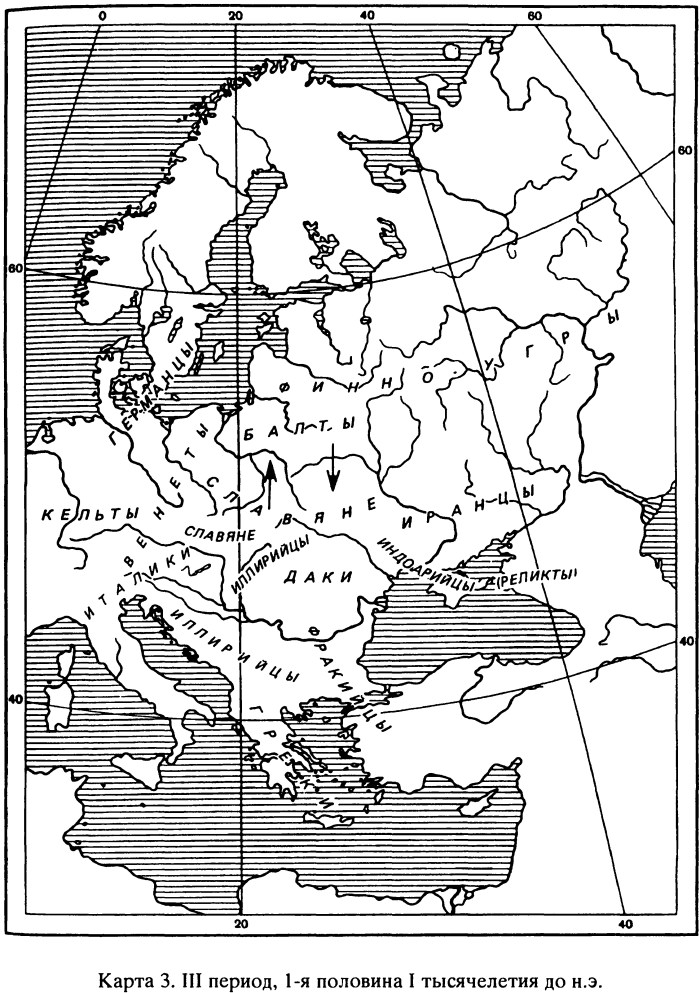

- Карта 3. III период, 1-я половина I тысячелетия до н.э.

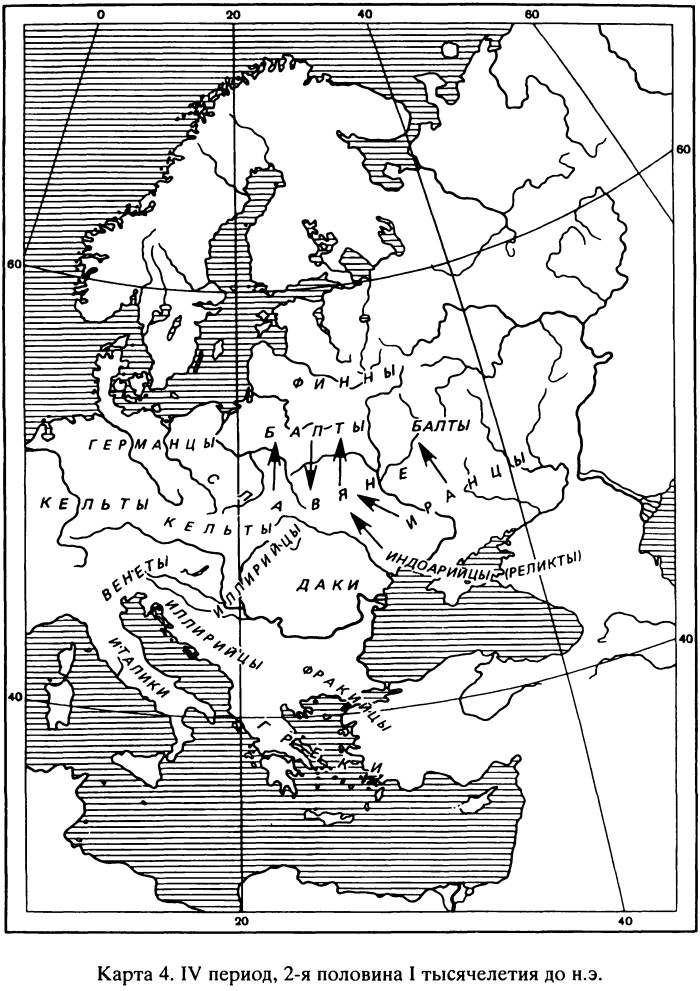

- Карта 4. IV период, 2-я половина I тысячелетия до н.э.

Балтийский и "древнеевропейская" гидронимия — Сближение балтов и славян

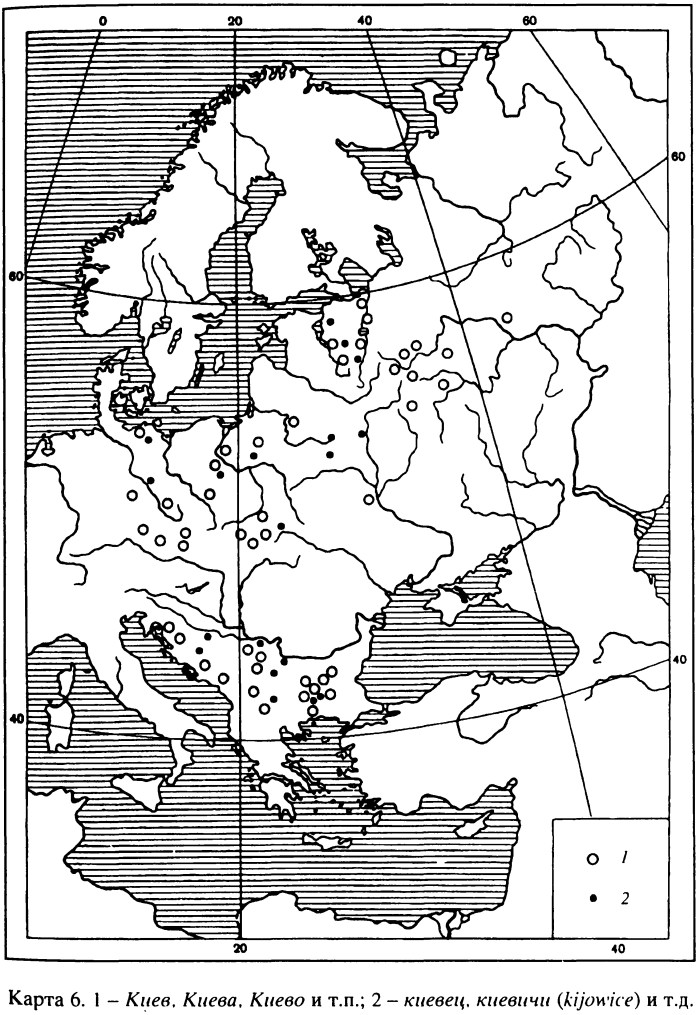

Славянский и "древнеевропейская" гидронимия — Праиндоевропейский ареал — Дунайский регион — Праславяне на Дунае — Славяне восточные, западные, южные — Славянская ономастика Подунавья; Сравнительный возраст этнонимии и антропонимии — Кельты и славяне — Проблема невров — Языковые связи и культура (славяне, кельты, иранцы, индоарийцы) — Начальные города славян (Киев)

Индоевропейские истоки праславянского языка и этногенеза — Свидетельства археологии — "Когда появился праславянский язык?" — Мифы сравнительного языкознания и истории культуры — Против прямолинейных заключений — Статичность популярных концепций социальной и этнической истории индоевропейцев — Непрерывная эволюция индоевропейской Европы — К вопросу об индоевропейском консонантизме — Семитское влияние на индоиранский вокализм? — О русском аканье

Изоглоссы внутри ареала сатэм. Daco-slavica — Название конопли в свете проблемы сатэм в Восточной Европе — Об отражении индоевропейского консонантизма в славянском языке-сатэм — Центр праславянских фонетических инноваций - в Паннонии — О центре индоевропейского ареала — Славянский ареал - в Центральной Европе

Самоназвание и самосознание — Типология этногенеза: балто-славянские отношения — Типология этногенеза: германо-славянские аналогии — Этническая память и вопрос о древнем двуязычии — Продолжение поисков в Центральной Европе — Среднедунайский ареал — Дальнейшее о среднедунайском центре праславянских фонетических инноваций — Типология этногенеза. Германо-славянские аналогии: подвижка юг ↔ север

Дальнейшие германо-славянские аналогии и название железа — Концентричность культурных и языковых ареалов в Центральной Европе — Из загадок на будущее

Глава 7. (Вопросы подвижности праславянского языкового ареала, неоднозначные корреспонденции языкознания и истории культуры. Названия Киев)

- Карта 6. 1 - Киев, Киева, Киево и т.п.; 2 - киевец, киевини (kijowice) и т.д.

Настоящая работа посвящена проблеме лингвистического этногенеза славян - вопросу старому и неизменно актуальному. Тема судеб славянских индоевропейцев не может не быть широка и сложна, и она будет всегда слишком велика даже для специальной монографии, поэтому я вполне сознательно не претендую на подробное и равномерное освещение, но излагаю наиболее, как мне представляется, интересные результаты и наблюдения, главным образом из новых этимологических исследований слов и имен собственных, перед которыми поставлена высшая цель - комбинации и реконструкции моментов внешней языковой и этнической истории.

Собственно, задача проста, насколько может быть проста монументальная задача: отобрать и реконструировать форму, значение и происхождение древнего лексикона славян и извлечь из этого лингвистического материала максимум информации по истории этноса. Над воссозданием праславянского фонда работают в Москве и в Кракове [1], если говорить только о новых больших этимологических словарях. Разумеется над этими и близкими вопросами работает значительно больший круг лиц у нас и во многих других странах. Надежная реконструкция слов и значений - путь к реконструкции культуры во всех ее проявлениях. Почему славяне заменили индоевропейское название бороны новым словом? Как сложилось обозначение действия 'платить' у древних славян? Что следует думать относительно ситуации "славяне и море"? Как образовалось название корабля у славян? На эти и на многие другие вопросы мы уже знаем ответы (к вопросу о море мы еще обратимся далее). Однако многие слова по-прежнему неясны, другие вообще вышли из употребления, забыты, в лучшем случае сохраняются на ономастическом уровне. Отсюда наш острый интерес к ономастическим материалам и новым трудам вроде Словаря гидронимов Украины [2], которые углубляют наши знания древней славянской апеллативной лексики и дают пищу для рассмотрения новых принципиальных вопросов по ономастике, например, о славянском топонимическом наддиалекте, о существовании

1. Подробную характеристику см. [1].

12

![]()

славянских генуинных гидронимов, т.е. таких, у которых апеллативная стадия отсутствует, например, *morica и его продолжения в разных славянских гидронимиях.

Наконец, древний ареал обитания, прародину славян тоже нельзя выявить без изучения этимологии и ономастики. Как решается этот вопрос? Есть прямолинейные пути (найти территорию, где много или все топонимы-гидронимы чисто славянские) и есть также, должны быть, более тонкие, более совершенные пути. Что происходило с запасом лексики и ономастики, когда мигрировал древний этнос? Называл ли он только то, что видел и знал сам? Но словарь народа превосходит действительный (актуальный) опыт народа [3, с. XLVII], а значит, он хранит еще не только свой древний петрифицированный опыт, но также и чужой, услышанный опыт. Это тоже резерв нашего исследования. Славянская письменность начинается исторически поздно - с IX в. Но славянское слово или имя, в том числе отраженное в чужом языке, - это тоже запись без письменности, меморизация. Например, личное имя короля антов rex Boz у Иордана (обычно читают Бож 'божий') отражает раннеславянское *voǯь или *vožь, русск. народ. вож (калька гех = вож), книжн. вождь, уже в IV в. с проведенной палатализацией, слово вполне современного вида.

СЛАВЯНЕ И ДУНАЙ

Чем были вызваны вторжения славян в VI в. в придунайские земли и далее на юг? Союзом с аварами? Слабостью Рима и Константинополя? Или толчок к ним дали устойчивые предания о древнем проживании по Дунаю? Может быть, тогда вся эта знаменитая дунайско-балканская миграция славян приобретет смысл реконкисты, обратного завоевания, правда, в силу благоприятной конъюнктуры и увлекающегося нрава славян несколько вышедшего из берегов... Чем иным, как не памятью о былом житье на Дунае, отдают, например, старые песни о Дунае у восточных славян - народов, заметим, на памяти письменной истории никогда на Дунае (scil. - Среднем Дунае) не живших и в раннесредневековые балканские походы не ходивших. Если упорно сопротивляться принятию этого допущения, то можно весьма затруднить себе весь дальнейший ход рассуждений, как это случилось с К. Мошинским, который, слишком строго понимая собственную концепцию среднеднепровской прародины славян, пришел даже к утверждению, что в русских былинах Дунаем назывался Днепр ... [4, с. 152-153] [*]. Ненужное и неестественное предположение.

*. Не более убедителен и З. Голомб, развивающий мнение Мошинского в том смысле, что слав. Dunajь/Dunavь первоначально обозначало будто бы Днепр, а затем этот оригинальный (?) славянский гидроним был перенесен вторично на реку с "похожим" чужим названием (герм. *Dōnawi). Так см.: Gołąb Z. Etnogeneza Słowian w świetle językoznawstwa // Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. Wrocław etc., 1987. Т. I. Pod. red. G. Labudy i S. Tabaczyńskiego. S. 74. - И все-таки для меня остается неясным, зачем потребовалось это искусственное построение, в то время как германское происхождение-заимствование-слав. *Dunavь/*Dunajь очевидно вплоть до деталей фонетики (герм. ō > слав. u) и, если угодно, - морфологии (вариация исходов слав. * Dunavь/*Dunajь - в зависимости от падежных флексий германского прототипа).

13

![]()

Еще более трудным оказывается положение тех ученых, которые с Лер-Сплавинским пытаются доказать, что у славян был широко распространен первоначально не гидроним Dunaj, а апеллатив dunaj 'лужа', 'море', якобы из и.-е. *dhou-nā [5, с. 74-75]. В последние годы эту неудачную этимологию повторил Ю. Удольф [6, с. 367]. Заметим, что все трое ученых ищут прародину славян в разных местах: Лер-Сплавинский - в междуречье Одера и Вислы, Мошинский - в Среднем Поднепровье, а Удольф - в Прикарпатье. Их объединяет, пожалуй, лишь стремление опровергнуть древнее знакомство славян с Дунаем - гидронимом и рекой, настойчиво подсказываемое языком. А стоило, наверное, прислушаться к голосу языка.

Термин "прародина" крайне неудачен и обременен биологическими представлениями, которые сковывают мысль и уводят ее на неверные пути (есть, правда, словоупотребление еще более романтичное и соответственно менее научное, чем прародина, Urheimat, - польск. prakolebka 'древняя колыбель' [7, с. 321 и сл.], англ. cradle). Отсюда можно заключить, что если у человека родина - одна, то и у народа, языка - одна прародина. Однако небольшой типологической аналогии достаточно, чтобы задуматься всерьез над другой возможностью. Пример - венгры, у которых родин или прародин было несколько: приуральская, где они сформировались и выделялись из угорской ветви, севернокавказская, где они общались с тюрками-булгарами, южноукраинская, где начался их симбиоз с аланами, и, наконец, "взятие родины" на Дунае - венг. honfoglalás, нем. Landnahme, термин, кстати, очень деловой и весьма адекватный, не содержащий иллюзию изначальности, которая неизбежно присутствует в слове прародина. Исландцы тоже хорошо помнят свое "взятие родины" (landnáma). Поэтому методологически целесообразнее сосредоточиться не на отыскивании одной ограниченной прародины, а на лингвоэтногенезе, или лингвистических аспектах этногенеза. Четкой памяти о занятии родины у славян не сохранилось, о чем, с одной стороны, можно пожалеть, имея в виду доказанную эффектную траекторию древних венгров из Приуралья на Дунай и память о ней, а с другой стороны - нужно научиться правильно интерпретировать сам факт отсутствия памяти о приходе славян издалека. Ведь существуют примеры тысячелетней памяти о ярких событиях в жизни народа (в первую очередь - об этнических миграциях) даже в условиях полного отсутствия письменности. Отсутствие памяти

14

![]()

о приходе славян может служить одним из указаний на извечность обитания их и их предков в Центрально-Восточной Европе в широких пределах.

Мне кажется, я не ошибусь, если скажу, что в настоящее время надо считать законченным (исчерпавшим себя) предыдущий период или направление прямолинейных исканий прародины славян, когда с усилением темпа миграции прямо ассоциировали убыстрение изменений языка и лексики, когда исходный характер этнической области старались обосновать, всеми силами доказывая славянскую принадлежность ее (макро)гидронимии или обязательное наличие в ней "чисто славянской топонимики", будь то висло-одерская с постепенным расширением в одерско-днепровскую [8], или правобережносреднеднепровская [9], или припятско-полесская [10].

ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОГРАНИЧЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ?

Прежде чем мы приступим к пересмотру распространенной аргументации прародины, полезно вспомнить мудрые слова Брюкнера, который давно ощутил методологическую неудовлетворительность постулата ограниченной прародины: "Не делай другому того, что неприятно тебе самому. Немецкие ученые охотно утопили бы всех славян в болотах Припяти, а славянские - всех немцев в Долларте (устье реки Эмс. - О.Т.); совершенно напрасный труд, они там не уместятся; лучше бросить это дело и не жалеть света божьего ни для одних, ни для других" (цит. по [11]). Это, конечно, была шутка, но проблема размера прародины имеет серьезное научно-методологическое значение. Верно замечено, что идея ограниченной прародины (в немецкой этногенетической литературе активно пользуются еще термином "Keimzelle", буквально "зародышевая клетка", что совсем уводит нас в биологию развития) - это пережиток теории родословного древа [12, с. 342]. Необходимо считаться с подвижностью праславянского ареала, с возможностью не только расширения, но и сокращения его, вообще - с фактом сосуществования разных этносов даже внутри этого ареала, как и в целом - со смешанным характером заселения древней Европы, далее - с неустойчивостью этнических границ и проницаемостью праславянской территории. Вспомним поучительный пример прохода венгров в IX в. сквозь восточнославянские земли уже в эпоху Киевского государства. Отдельность этноса не исключала его дисперсности [13], а для древней поры просто обязательно предполагала ее.

ИЗНАЧАЛЬНОСТЬ ДИАЛЕКТНОГО ЧЛЕНЕНИЯ

Хотя современное изучение индоевропейских диалектов ведут обычно от Мейе, он вполне отдавал дань унитаристской концепции индоевропейского праязыка [12, с. 330], а славянские языки тем более производил из "почти единого наречия" [14, с. 1], забывая в данном

15

![]()

вопросе завет своего учителя Ф. де Соссюра о диалектном членении внутри первоначального ареала. Стоит ли удивляться, что до последнего времени говорят о "единстве" общеславянского языка [15], покойный З. Штибер пришел даже к выводу, что до 500 г. н.э. в славянском имелась только одна (!) диалектная особенность, в чем ему тут же вполне резонно возразили, что так просто не могло быть в тех условиях [16]. Малые размеры праславянской территории, как и первоначальная бездиалектность праславянского языка, - это не доказанные истины, а предвзятые идеи. В науке накоплен большой материал, свидетельствующий об ином. Индоевропеистика давно считается с диалектными различиями внутри первоначального ареала [17]. Современная романистика уже не держится за идею единой народной латыни [12, с. 326]. С разных сторон указывают на то, что язык есть интеграция [18], что славянский языковой тип - результат консолидации [19], что уместно говорить о многокомпонентности каждого языка [12, с. 334], наконец, доступные письменные свидетельства о древних эпохах прямо показывают, что чем дальше в глубь веков, тем языков было больше, а не меньше. В духе понимания этих или подобных фактов в современной литературе по истории русского и славянских языков можно чаще встретить выражение вроде "славянское этноязыковое объединение" [20]. Верно замечено, что праславянский язык - не искусственная модель, а живой, многодиалектный язык.

ПРАСЛАВЯНСКИЙ - ЖИВОЙ ЯЗЫК ИЛИ "НЕПРОТИВОРЕЧИВАЯ" МОДЕЛЬ?

Эпоха структурного моделирования в последние два десятилетия ощутимо коснулась и праславянского языка, в чем-то притормозив полноту постижения его оригинальных особенностей, потому что в моделировании, в конструировании "непротиворечивой" модели как нигде проявляется это reductio ad unum [21], упрощающее, а не обогащающее наши представления о предмете.

Принимая во внимание авторитетность языкознания, можно понять, что такая унитаристская концепция праславянского языка не могла не влиять негативно на историю и археологию, ср., например, высказывание историка о едином "государстве" (!) всех славян перед их экспансией [2], распространение среди археологов преувеличенных мнений об общности материальной культуры древних славян, тогда как славянство в действительности археологически не монолитно [22]. Архаизм языка отнюдь не проистекает прямо от автохтонизма народа, как, впрочем, и инновации не обязательно связаны с миграциями. Все это самостоятельные лингвистические вопросы. Что же

2. См. [4, с. 115-116].

16

![]()

касается этнического автохтонизма, то это особая проблема: Хирт, например, считал, что славяне и балты дольше других оставались в пределах индоевропейской прародины [23, с. 23], а археолог Косинна утверждал, что славяне и арийцы (балтов он вообще в расчет не принимал) были дальше всех от центра на восток [24].

Унитаристская концепция рассматривала лингвистическую дифференциацию (Мейе: "свой собственный тип") как результат внешнего импульса - субстрата [25, 5, с. 95]. Ниже мы еще коснемся разных моделей праславянского языка в духе сложения-вычитания. А в вопросе о субстрате нам больше импонирует точка зрения Покорного в том, что "каждый народ реагирует на свой субстрат поразному" [26].

Таким образом, на смену представлению о первоначально бездиалектном праславянском языке приходит учение о диалектно сложном древнем языке славян с сильно развитым древним диалектным словарем [3]. Неверным оказывается популярное деление истории праславянского языка на два периода - консервативный (якобы оседлый) период и период коренных изменений (миграционный). Существуют серьезные доводы, что как раз оседлая жизнь создает условия для дифференциации языка, тогда как кочевая жизнь сглаживает различия [12, S. 340].

Из верного общего положения о конечности также языкового развития не следует вывод, что в условиях праязыка и прародины один язык можно объяснить, лишь возведя его к другому, подобно тому как это нередко делается в археологии путем объяснения одной культуры из другой.

Возможна ли чисто славянская гидронимическая область? Нет, это наивная концепция. В пределах славянского ареала всегда были дославянские и неславянские элементы, как были они, бесспорно, и в Прикарпатье, что вынужден признать и Удольф. Стерильно чистое (бессубстратное) этническое пространство - исключительное и сомнительное явление. Нет чисто славянских топонимических территорий [29], и одна эта выразительная констатация бесповоротно зачеркивает "метод исключения" немецкой школы (Фасмер, сейчас - Удольф), который, если применять его прямолинейно ("где не жили праславяне?"), исключит славян из Европы совсем, что, конечно, не соответствует действительности и не может отменить факта древнего обитания славян в Центрально-Восточной Европе в достаточно широких (и подвижных) пределах.

3. О древней диалектной сложности праславянской лексики см. впервые [27]. Например, слав. vesna, праиндоевропейского происхождения, никогда не было общеславянским, в южнославянском оно отсутствует - см. [28].

17

![]()

Как исследовать древнюю подвижность славянского ареала средствами языкознания - ономастики и этимологии? Важнейшим материалом для этого служат состав и происхождение местных (водных) названий. При этом обращают внимание на кучность однородных названий, а район кучности водных названий исконного славянского вида объявляется районом древнейшего распространения славян, иначе - их прародиной. Именно такой прямолинейный вывод относительно Прикарпатья (бывшая Галиция) сделал в своей новой большой книге (см. [6]) Ю. Удольф. Однако динамика этнических передвижений отражается в топонимии не прямо, а преломленно. Кучность однородных славянских названий как раз характеризует зоны экспансии, колонизованные районы, а отнюдь не очаг возникновения, который по самой логике должен давать неяркую, смазанную картину, а не вспышку. Это положение обосновал В.А. Никонов [30, с. 478]. Удольф обнаружил в Прикарпатье, по-видимому, один из районов освоения славянами, но не искомую их прародину. Второе положение Никонова - об относительной негативности топонимии ("в сплошных лесах бессмысленны названия Лес.." [30, с. 478] - тоже имеет самое прямое отношение к вскрытию динамики заселения через анализ топонимии, но оно, к сожалению, прошло незамеченным как для Удольфа, так и для его рецензента Дикенмана [31]. Оба они удивлены, почему в гидронимии болотистого Полесья не встретишь термина Болото, а между тем, в Полесье, как мы теперь знаем, все в порядке в смысле соответствия принципам языковой номинации (см. выше). В современной индоевропеистике было бы полезно шире применять эти положения, что помогло бы избежать ошибок или явных преувеличений, одно из которых мы специально рассмотрим далее.

Важным критерием локализации древнего ареала славян служат родственные отношения славянского к другим индоевропейским языкам и прежде всего - к балтийскому. Принимаемая лингвистами схема или модель этих отношений коренным образом определяет их представления о местах обитания праславян. Например, для Лер-Сплавинского и его последователей тесный характер связи балтийского и славянского диктует необходимость поисков прародины славян в непосредственной близости к первоначальному ареалу балтов [5, с. 28]. Неоспоримость близости языков балтов и славян подчас отвлекает внимание исследователей от сложного характера этой близости. Впрочем, именно характер отношений славянских и балтийских языков стал предметом непрекращающихся дискуссий современного языкознания, что, согласимся, делает балто-

18

![]()

славянский языковой критерий весьма ненадежным в вопросе локализации прародины славян. Поэтому сначала необходимо, хотя бы кратко, остановиться на самих балто-славянских языковых отношениях.

Начнем с лексики как с важнейшей для этимологии и ономастики. Сторонники балто-славянского единства указывают большую лексическую общность между этими языками - свыше 1600 слов [5, с. 25 и сл.]. Кипарский аргументирует эпоху балто-славянского единства общими важными инновациями лексики и семантики: названия "голова", "рука", "железо" и др. [32]. Но железо - самый поздний металл древности, отсутствие общих балто-славянских названий более древней меди (бронзы) наводит на мысль о контактах эпохи железного века, т.е. последних столетий до нашей эры (ср. аналогию кельтско-германских отношений). Новообразования же типа "голова", "рука" принадлежат к часто обновляемым лексемам и тоже могут относиться к более позднему времени. Вышеупомянутый "аргумент железа" уже до детальной проверки показывает шаткость датировки выделения праславянского из балто-славянского временем около 500 г. до н.э. [33].

Существует немало теорий балто-славянских отношений. В 1969 г. их насчитывали пять [34]: 1) балто-славянский праязык (Шлейхер); 2) независимое, параллельное развитие близких балтийских и славянских диалектов (Мейе); 3) вторичное сближение балтийского и славянского (Эндзелин); 4) древняя общность, затем длительный перерыв и новое сближение (Розвадовский); 5) образование славянского из периферийных диалектов балтийского (Иванов-Топоров). Этот перечень неполон и не совсем точен. Если теория балто-славянского праязыка или единства принадлежит в основном прошлому, несмотря на отдельные новые опыты, а весьма здравая концепция независимого развития и вторичного сближения славянского и балтийского, к сожалению, не получила новых детальных разработок, то радикальные теории, объясняющие главным образом славянский из балтийского, переживают сейчас свой бум. Впрочем, было бы неверно возводить их все к теории Иванова-Топорова, поскольку еще Соболевский выдвинул теорию о славянском как соединении иранского языка -х и балтийского языка -с [35]. Аналогично объяснял происхождение славянского Пизани - из прабалтийского с иранским суперстратом [36]. По мнению Лер-Сплавинского, славяне - это западные протобалты с наслоившимися на них венетами [5, с. 114]. По Горнунгу, наоборот - сами западные периферийные балты оторвались от "протославян" [37]. Идею выделения праславянского из периферийного балтийского, иначе - славянской модели как преобразования балтийского состояния, выдвигают работы

19

![]()

Топорова и Иванова [38-39]. Эту точку зрения разделяет ряд литовских языковедов [40]. Близок к теории Лер-Сплавинского, но идет еще дальше Мартынов, который производит праславянский из суммы западного протобалтийского с италийским суперстратом - миграцией XII в. до н.э. (?) - и иранским суперстратом [41-43]. Немецкий лингвист Шаль предлагает комбинацию: балтославяне = южные (?) балты + даки [44]. Нельзя сказать, чтобы такой комбинаторный лингвоэтногенез удовлетворял всех. В.П. Шмид, будучи жарким сторонником "балтоцентристской" модели всего индоевропейского (об этом - ниже), тем не менее считает, что ни балтийский из славянского, ни славянский из балтийского, ни оба - из балто-славянского объяснить нельзя [45]. Методологически неудобными, ненадежными считает как концепцию балто-славянского единства, так и выведение славянских фактов из балтийской модели Г. Майер [46-47]. Довольно давно замечено наличие многочисленных расхождений и отсутствие переходов между балтийским и славянским [48], выдвигалось мнение о балто-славянском языковом союзе [49-50] с признаками вторичного языкового родства и разного рода ареальных контактов. За этими контактами и сближениями стоят глубокие внутренние различия. Еще Лер-Сплавинский, выступая с критикой произведения славянской модели из балтийской, обращал внимание на неравномерность темпов балтийского и славянского языкового развития [51]. Балто-славянскую дискуссию следует настойчиво переводить из плана слишком абстрактных сомнений в "равноценности" балтийского и славянского, в одинаковом количестве "шагов", проделанных одним и другим (чего, кажется, никто и не утверждает), - переводить в план конкретного сравнительного анализа форм, этимологии слов и имен. Фактов накопилось достаточно, в чем убеждает даже беглый взгляд.

Глубокие различия балтийского и славянского очевидны на всех уровнях. На лексико-семантическом уровне эти различия обнаруживают древний характер. По данным Этимологического словаря славянских языков (ЭССЯ) (сплошная проверка вып. 1-7), такие важнейшие понятия, как "ягненок", "яйцо", "бить", "мука", "живот", "дева", "долина", "дуб", "долбить", "голубь", "господин", "гость", "горн (кузнечный)", выражаются разными словами в балтийских и славянских языках. Список этот, разумеется, можно продолжить, в том числе на ономастическом уровне (этнонимы, антропонимы).

Элементарны и древние различия в фонетике. Здесь надо отметить передвижение балтийских рядов чередования гласных в противоположность консервативному сохранению индоевропейских рядов аблаута в праславянском [4]. Совершенно независимо прошла в

4. Имело место прямое отражение вокализма и.-е. *prō-, * pō > слав. pra-, pa- и преобразование и.-е. *prō-, * pō- > балт. *prā-, *pā-, иначе ожидалось бы регулярное балт. (литов.) *pruo-, *puo-, см. [47, S. 57].

20

![]()

балтийском и славянском сатемизация рефлексов палатальных задненебных, причем прабалтийский рефлекс и.-е. k̑ → š, не известный праславянскому, проделавшему развитие k̑ > *c > s [5]. Найти здесь "общую инновацию системы согласных" элементарно невозможно, и недавняя попытка Шмальштига прямо соотнести š в слав. pišetь 'пишет' (из sj!) и š в литов. piẽšti 'рисовать' [53] должна быть отвергнута как анахронизм.

Еще более красноречивы отношения в морфологии. Именная флексия в балтийском более архаична, чем в славянском, впрочем, и здесь отмечаются праславянские архаизмы вроде род. п. ед. ч. *ženy < *gu̯enōm-s [6]. Что же касается глагола, то его формы и флексии в праславянском архаичнее и ближе индоевропейскому состоянию, чем в балтийском [55]. Даже те славянские формы, которые обнаруживают преобразованное состояние, как, например, флексия 1-го л. ед. ч. наст, времени -ǫ (и.-е. -ō + вторичное окончание -m?), вполне самобытны и не допускают объяснения на балтийской базе. Распределение отдельных флексий резко отлично, ср., например, -s- как формант славянского аориста, а в балтийском - будущего времени [14, с. 20]. Старый аорист на -ē сохранен в славянском (мьнѣ), а в балтийском представлен в расширенных формах (литов. minė́jo) [56]. Славянский перфект *vĕdĕ, восходящий к индоевропейскому нередуплицированному перфекту *u̯oi̯da(i̯), - архаизм без балтийского соответствия [57]. Славянский императив *jьdi 'иди' продолжает и.-е. *i-dhí, не известное в балтийском. Славянские причастия на -lъ имеют индоевропейский фон (армянский, тохарский); балтийский не знает ничего подобного [14, с. 211]. Целую проблему в себе представляют флексии 3-го л. ед. - мн. ч. [58], причем славянский хорошо отражает форманты и.-е. -t: -nt, полностью отсутствующие в балтийском; если даже считать, что в балтийском мы имеем дело с древним невключением их в глагольную парадигму, то тогда в славянском представлена ранняя инновация, связывающая его с рядом индоевропейских диалектов, за исключением балтийского. Ясно, что славянская глагольная парадигма - это индоевропейская модель, не сводимая к балтийскому [7]. Реконструкция глагола в славянском имеет большую глубину, чем в балтийском [60].

Что касается именного словообразования, то на его глубокие отличия как в балтийском, так и в славянском обращали внимание и сторонники, и противники балто-славянского единства [61-63].

5. См., вслед за О.Н. Трубачевым [52].

6. См., вслед за Кноблохом [54].

7. Естественный вывод об индоевропейской самобытности и большей, сравнительно с балтийским, архаичности славянского глагола, несводимости его к балтийскому состоянию в работе [59], к сожалению, не сделан.

21

![]()

ПОЗДНИЕ БАЛТЫ В ВЕРХНЕМ ПОДНЕПРОВЬЕ

После такой краткой, но как можно более конкретной характеристики балто-славянских языковых отношений, естественно, конкретизируется и взгляд на их взаимную локализацию.

Эпоха развитого балтийского языкового типа застает балтов, по-видимому, уже в местах, близких к их современному ареалу, т.е. в районе Верхнего Поднепровья. В начале I тыс. н.э. там во всяком случае преобладает балтийский этнический элемент [64, с. 236]. Считать, что верхнеднепровские гидронимы допускают более широкую - балто-славянскую характеристику [65], нет достаточных оснований, равно как и искать ранний ареал славян к северу от Припяти. Развитый балтийский языковой тип - это система форм глагола с одним презенсом и одним претеритом, что весьма напоминает финские языки [66] [8]. После этого и в связи с этим можно привести мнение о гребенчатой керамике как вероятном финском культурном субстрате балтов этой поры; здесь же уместно указать на структурные балто-финские сходства в образовании сложных гидронимов со вторым компонентом '-озеро' прежде всего [9].

ПОДВИЖНОСТЬ БАЛТИЙСКОГО АРЕАЛА

Но к балтийскому ареалу мы должны подходить с тем же мерилом подвижности (см. выше), и это весьма существенно, поскольку ломает привычные взгляды в этом вопросе ("консервативность" = "территориальная устойчивость"). При этом вырисовываются разные судьбы этнических балтов и славян по данным языка.

БАЛТО-ДАКО-ФРАКИЙСКИЕ СВЯЗИ III ТЫС. ДО Н.Э.

(славянский не участвует)

"Праколыбель" балтов не извечно находилась где-то в районе Верхнего Поднепровья или бассейна Немана [68], и вот почему. Уже довольно давно обратили внимание на связь балтийской ономастической номенклатуры с древней индоевропейской ономастикой Балкан. Эти изоглоссы особенно охватывают восточную - дако-фракийскую часть Балкан, но касаются в ряде случаев и западной - иллирийской части Балканского п-ова. Ср. фрак. Σέρμη - литов. Sérmas, названия рек, фрак. Κέρσης - др.-прусск. Kerse, названия лиц [69, с. 93, 100]; фрак. Ἔδεσσα, название города, - балт. Ведоса, верхнеднепровский гидроним, фрак. Σάλδαπα - литов. Žel̃tupė и др. [70].

8. Автор указывает на глагольную систему финского (один презенс - один претерит) в связи с упрощением системы времени в германском. О финском субстрате теперешнего балтийского ареала см. [67].

9. Ср. литов. Akležeris, Baltežeris, Gùdežeris, Juodežeris, Klēvžeris, лтш. Kalnezers, Purvezers, Saulezers и другие сложения на -ežeris, -upe, -upis "финского" типа, ср. Выгозеро, Пудозеро, Топозеро на русском Севере; см. [64, с. 169-171].

![]()

Карта 1. I период, III тысячелетие до н.э.

Из апеллативной лексики следует упомянуть близость рум. doină (автохтонный балканский элемент) - литов. dainà 'песня' [71]. Особенно важны для ранней датировки малоазиатско-фракийские соответствия балтийским именам, ср. выразительное фрак. Προῦσα, название города в Вифинии - балт. Prūs-, этноним [72]. Малоазиатско-фракийско-балтийские соответствия могут быть умножены, причем

23

![]()

за счет таких существенных, как Καῦνος, город в Карии, - литов. Kaũnas [10], Πριήνη, город в Карии, - литов. Prienai, Σινώπη, город на берегу Черного моря, - литов. Sam̃pe < *San-upe, название озера. Затронутые фракийские формы охватывают не только Троаду, Вифинию, но и Карию. Распространение фракийского элемента в западной и северной части Малой Азии относится к весьма раннему времени (вероятно, II тыс. до н.э.), поэтому можно согласиться с мнением относительно времени соответствующих территориальных контактов балтийских и фракийских племен - примерно III тыс. до н.э. [69, с. 100]. Нас не может не заинтересовать указание, что славянский в этих контактах не участвует [69, с. 100].

Раннюю близость ареала балтов к Балканам позволяют локализовать разыскания, установившие присутствие балтийских элементов к югу от Припяти, включая случаи, в которых даже трудно различить непосредственное участие балтийского или балканско-индоевропейского - гидронимы Церем, Церемский, Саремский < *serma- [75, с. 284]. Западно-балканские (иллирийские) элементы необходимо также учитывать (особенно в Прикарпатье, на верхнем Днестре), как и их связи с балтийским [75, с. 276 и сл.; 76] [*].

КОГДА ПОЯВИЛСЯ ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК?

Решить или во всяком случае поставить вопрос, когда появился праславянский язык, наиболее склонны были те лингвисты, которые связывали его появление с выделением из балто-славянского

10. См., вслед за Студерусом и Френкелем [73-74].

*. На этот счет в современной науке представлены как концепции, утверждающие и развивающие мысль об изначальном (с III тыс. до н.э. и ранее) обитании древних балтов в Центральной России (напр. З. Голомб, см. о его работах у нас ниже), так и достаточно основательная критика исконности древнебалтийского ареала в указанном регионе. См. специально: Kilian L. Mittelrußland Urheimat der Balten? (Sine loco). September 1988, passim. Известный западногерманский археолог последовательно указывает, что так называемым "балтам Подмосковья" стратиграфически предшествуют признаки достаточно интенсивного финно-угорского заселения, далее - что днепровская культура также не может считаться прабалтийской (здесь же - о спорности балтийской принадлежности милоградской культуры). Сам Килиан убежден в исконнобалтийском характере береговой культуры Южной Прибалтики (Haffküstenkultur), находя единомышленников в археологе М. Гимбутас и лингвисте В.П. Шмиде. Отсюда - из Южной Прибалтики (предполагает Килиан) - начинается юго-восточная миграция пруссов и других балтов, приводящая их в "Южную Россию". Здесь уместно четко обозначить наше естественное расхождение с Л. Килианом, ибо наиболее южная локализация балтов (напр. к югу от Припяти), которая, по Килиану, есть вторичный этап, по нашим данным - древнейший установимый балтийский ареал, и против этого вряд ли можно возражать, если не упускать из виду хотя бы балто-палеобалканских (дако-фракийских) связей предположительно III тыс. до н.э. (по Дуриданову). Если верно, что балто-иллирийские отношения были реальны и в более северных районах, учитывая первоначально более северное расположение иллирийцев (см. и Kilian L. Op. cit. S. 27), то утверждать то же самое о дако-фракийцах мы не можем. Следы последних не заходят севернее Среднеднепровского Правобережья и Припяти.

24

![]()

единства, приурочивая это событие к кануну новой эры или за несколько столетий до него (так - Лямпрехт, см. [33], а также Лер-Сплавинский, Фасмер). В настоящее время отмечается объективная тенденция углубления датировок истории древних индоевропейских диалектов, и это касается славянского как одного из индоевропейских диалектов. Однако вопрос сейчас не в том, что древняя история праславянского может измеряться масштабами II и III тыс. до н.э., а в том, что мы в принципе затрудняемся даже условно датировать "появление" или "выделение" праславянского или праславянских диалектов из индоевропейского именно ввиду собственных непрерывных индоевропейских истоков славянского. Последнее убеждение согласуется с указанием Мейе о том, что славянский - это индоевропейский язык архаического типа, словарь и грамматика которого не испытали потрясений в отличие, например, от греческого (словаря) [14, с. 14, 38, 395].

(балты не участвуют)

Для древнейшей поры, условно - эпохи упомянутых балто-балканских контактов, видимо, надо говорить о преимущественно западных связях славян, в отличие от балтов. Из них древнее других ориентация праславян на связи с праиталийскими племенами. Эти связи в лексике, семантике и словообразовании отражают несложное хозяйство и общие моменты условий жизни и среды обитания на стадии раннепраязыкового развития без признаков заметного превосходства партнера или четкого одностороннего заимствования. Ср. соответствия лат. hospes - слав. *gospodь, favēre - *govĕti (общество, обычаи), struere (*stroi̯-u̯-?) - *strojiti (домохозяйство), palūdes - *pola voda (среда обитания) [11], pōmum 'плод, фрукты' < *po-emom 'снятое, сорванное' - *pojьmo (русск. поймо 'горсть; сколько колоса жнея забирает в одну руку', Даль; сельское хозяйство). В этих отношениях, как правило, не участвуют балты, собственные отношения которых к италийскому (латинскому) характеризуются такими признаками, как полигенез, совпадение явлений, т.е. отсутствие непосредственных контактов [88], несмотря на наличие отдельных (более поздних?) культурных заимствований вроде литов. áuksas 'золото', если из италийского *ausom [23, с. 8], так и не ставшего общебалтийским термином. Более позднему времени, видимо, эпохе развитой металлургии, принадлежат западные контакты праславян, охватывающие не только италийцев, но и германцев, обозначаемые понятием центральноевропейского культурного района [79, с. 331 и сл.]. Ср. праслав. *ĕstĕja (: герм.), *vygnь (: герм., кельт.), *gъrnъ (: итал.), *kladivo (: итал.), *moltь (: итал.). Эти фрагменты германо-

11. См., с использованием работ О.Н. Трубачева и др. [77].

25

![]()

славянских отношений, возможно, древнее (и сохранились хуже) тех более известных германо-славянских языковых отношений, которые представлены большим числом слов (германизмов в славянской лексике) и отражают эпоху после проведения германского передвижения согласных, а в плане этнической истории - симбиоз (тесное сосуществование) германцев и славян, принимаемый некоторыми учеными для пшеворской археологической культуры [80, с. 71, 74]. Но этому предшествовали другие контакты славян на других территориях.

II

тыс. до н.э. застает италиков на пути из Центральной Европы на юг (вот почему

нам трудно согласиться с отождествлением италиков с носителями лужицкой культуры

и с утверждением, что в XII в. до н.э. именно италики с западными балтами

генерировали праславян). В южном направлении двигаются около этого времени и

иллирийцы, не сразу превратившиеся в "балканских" индоевропейцев. Я в основном

принимаю теорию о древнем пребывании иллирийцев к югу от Балтийского моря

[81;

82, с. 169] и считаю, что она еще может быть плодотворно использована

[12].

Вполне возможно, что иллирийцы прошли через земли славян на юг, а славяне, в

свою очередь, распространяясь на север, находили остатки иллирийцев или остатки

их ономастики. Это дает нам право говорить об иллирийско-славянских отношениях.

Иначе трудно объяснить несколько собственных имен: Doksy, местное

название в Чехии, ср. Daksa, остров в Адриатическом море, и глоссу

δάξα∙θάλασσα. Ἠπειρῶται (Гесихий) [84] [13],

Дукля, перевал в

Карпатах, ср. Дукља в Черногории, Δόκλεα (Птолемей) [75, с. 282],

наконец, гапакс ранней польской истории - Licicaviki, название,

приписываемое славянскому племени, но объяснимое только как иллир. *Liccavici,

ср. иллирийские личные имена Liccavus, Liccavius и местное название Lika в Югославии

[84]. На основании названия

местного ветра, дующего

в Апулии, - Atābulus (Сенека), ср. иллир. *bul-, βύριον'жилье',

сюда же Ἀταβυρία, (Ζεὺς) Ἀταβύριος, реконструируется иллир. *ata-bulas,

аналитический препозитивный аблатив "от/из дома", ср. параллельное слав.,

др.-русск. (ѿ

рода Рускаго (Ипат. лет., л. 13), наряду с постпозитивной конструкцией аблатива

и.-е. ![]() 'от волка'. Здесь представлена иллирийско-славянская изоглосса, ценная

ввиду неизвестности иллирийской именной флексии [84].

'от волка'. Здесь представлена иллирийско-славянская изоглосса, ценная

ввиду неизвестности иллирийской именной флексии [84].

12. Отрицание значительного распространения иллирийцев и их соседства со славянами см. [83].

13. См. подробнее об этимологии δάξα [85]. Автор приводит сближение Будимира эпир. глосс. δάξα a 'море' (вар. δάψα) с ζάψ 'прибой' и именем морской богини Θέτις < *Θέπτις, сюда же алб. det/dejet 'море' - как иллир. и догреч. продолжение и.-е. *dheu̯p/b- 'глубокий'.

26

![]()

КЕНТУМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПРАСЛАВЯНСКОМ

Кроме ранних италийско-славянских связей, участия в общих инновациях центральноевропейского культурного района и других изоглоссах (например, иллирийско-славянских), именно в Центральной Европе праславянский язык обогатился рядом кентумных элементов лексики, носящих бесспорно культурный характер [86-87]. Ответственность за них несут, видимо, в значительной степени контакты с кельтами. Так, праслав. *korva, название домашнего животного, восходит, видимо, через стадию *kărăvā [14] к форме, близкой кельт. car(a)vos 'олень', исконнославянское слово ожидалось бы в форме *sorva, с правильным сатемным рефлексом и.-е. k̑ [4, с. 18-19], который в славянском есть в форме *sьrna, обозначающей дикое животное, что придает эпизоду с *korva культурное звучание. Праславянский передал, видимо, далее, свое * kărăvā или * korəvā вместе с его акутовой интонацией балтийскому (литов. kárvė), в котором это слово выглядит тоже изолированно.

Что касается балтов, то их контакт с Центральной Европой или даже скорее - с ее излучениями, не первичен, он начинается, видимо, с того, впрочем, достаточно раннего времени, когда балты попали в зону Янтарного пути, в низовьях Вислы. Только условно можно датировать их обоснование здесь II тыс. до н.э., не раньше, но и едва ли позже, потому что этрусск. ἄριμος 'обезьяна' могло попасть в восточнобалтийский диалект (лтш. erms 'обезьяна'), очевидно, до глубокой перестройки самого балтийского языкового ареала и до упадка Этрурии уже в I тыс. до н.э. Прибалтика всегда сохраняла значение периферии, но благодаря Янтарному пути по Висле двусторонние связи с Адриатикой и Северной Италией фрагментарно проявлялись и могут еще вскрываться сейчас. Любопытный пример - предлагаемое здесь новое прочтение Лигурийского названия реки По в Северной Италии - Bodincus, которое приводит Плиний, сообщая также его апеллативное значение: ...Ligurum quidem lingua amnem ipsum (seil. - Padum) Bodincum vocari, quod significet fundo carentem, cui argumento adest oppidum iuxta Industria vetusto nomine Bodincomagum, ubi praeeipua altitudo ineipit (C. Plinius Sec. Nat. hist. III, 16, ed. C. Mayhoff). Таким образом, Bodincus или Bodinco- значило по-лигурийски 'fundo carens, бездонный' и может быть восстановлено по снятии вероятных кельтских (лепонтских) наслоений как

14. Такие раннеполногласные варианты для нерусских территорий см. [88].

![]()

Карта 2. II период, II тысячелетие до н.э.

![]()

Карта 3. III период, 1-я половина I тысячелетия до н.э.

![]()

Карта 4. IV период, 2-я половина I тысячелетия до н.э.

*bo-dicno- / *bo-digno < *bo-dugno- 'бездонный, без дна', что довольно точно соответствует литов. be dùgno 'без дна', bedùgnis 'бездна', также в гидронимии - Bedùgnė, Bedùgnis и позволяет внести корректив в известную географию соответствий балт. be(z), слав. bez (и индо-иран. параллели).

30

![]()

БАЛТИЙСКИЙ И "ДРЕВНЕЕВРОПЕЙСКАЯ" ГИДРОНИМИЯ

По долине Вислы к балтам распространялись и изоглоссы древнеевропейской гидронимии, обрывающиеся к западу (лакуна между Одером и Вислой). Краэ отмечал добалтийский характер древнеевропейской гидронимии [89], и, я думаю, этот тезис сохраняет свое значение, имея в виду не столько додиалектный, сколько наддиалектный статус этой гидронимии (выработка различными контактирующими индоевропейскими диалектами общего гидронимического фонда). В.П. Шмид плодотворно расширил понятие "древнеевропейской" гидронимии до объема индоевропейской, но он допускает явное преувеличение, стремясь в своих последних работах утвердить идею ее центра в балтийском и даже выдвигая балтоцентристскую модель всего индоевропейского [90] [15]; [91; 93, с. 11; 94] [16]. Однако кучность "древнеевропейских" гидронимов на балтийской языковой территории допускает другое объяснение в духе уже изложенного нами ранее. Балтийский (исторически) - не центр древнеевропейской гидронимии (В.П. Шмид: "Ausstrahlungszentrum"), а фиксированная вспышка в зоне экспансии балтов на восток, куда они распространялись, унося с собой и размноженные древнеевропейские гидронимы.

Лишь после самостоятельных ранних миграций балтов и славян стало намечаться их последующее сближение (ср. установленный факт наличия в балтийском раннепраславянских заимствований до окончательного проведения славянской ассибиляции и.-е. k̑ > *c > s, например, литов. stirna < раннепраслав. *cirna, праслав. *sьrna и др. [95]. Хронологически это было близко к славянскому переходу s > x в известных позициях, который некоторые авторы рассматривают даже как "первый шаг" на пути обособления праславянского от балтийского, что из общей перспективы выглядит очень странно. В плане абсолютной хронологии эти балто-славянские контакты (сближения) относятся уже к железному веку (см. выше "аргумент железа"), т.е. к последним векам до новой эры.

Этому предшествовала длительная эпоха жизни праславян в Центральной Европе - жизни, далекой от герметизма в ареале с размытыми границами и открытом как западным, так и восточным влияниям.

15. Карта - см. с. 11, с. 13 - досадная ошибка: гидронимы Tain в Шотландии и Tean в Англии возводятся автором к *Taniā, которое он этимологизирует с помощью слав. tonja 'tiefe Stelle im Wasser', но последнее происходит только из *top-nja и к остальным европейским названиям отношения не имеет.

16. Между прочим, балтоцентристскую теорию индоевропейской прародины отстаивал уже Poesche более ста лет назад [3, с. XXXII].

31

![]()

ЛИТЕРАТУРА

1. Копечный Фр. О новых этимологических словарях славянских языков // ВЯ. 1976. № 1. С. 3 и сл.

2. Словник гідронімів України / Ред. кол.: Непокупний А.П., Стрижак О.С., Цитуйко К.К. Київ, 1979.

3. Mallory J.P. A short history of the Indo-European problem // Hehn V. Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe (= Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series l. V. 7). Amsterdam, 1976.

4. Moszyński К. Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.

5. Lehr-Spławiński Т. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946.

6. Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. (= Beiträge zur Namenforschung. Neue Floge. Beiheft 17). Heidelberg, 1979.

7. Rudnicki M. O prakolebce Słowian // Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Językoznawstwo. W-wa, 1973.

8. Лер-Сплавинский Т. - ВЯ. 1958. № 2. С. 45-49.

9. Кипарский В. - ВЯ. 1958. № 2. С. 49.

10. Vasmer М. Die Urheimat der Slaven // Der ostdeutsche Volksboden. Hrsg. von Volz W. Breslau. 1926. S. 118-143.

11. Labuda G. Alexander Brückner und die slavische Altertumskunde // Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slawen. Bd. 14, I. Fragen der polnischen Kultur im 16. Jahrhundert. Vorträge... zum ehrenden Gedenken an A. Brückner. Bonn, 1978. Bd. I. Giessen, 1980. S. 23, примеч. 28.

12. Solta G. Gedanken zum Indogermanenproblem // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.

13. Королюк В.Д. К исследованиям в области этногенеза славян и восточных романцев // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976. С. 19.

14. Мейе А. Общеславянский язык. М., 1951.

15. Pătruţ I. О единстве и продолжительности общеславянского языка // RS. 1976, t. XXXVII. Cz. 1. С. 3 и сл.

16. Stieber Z. Problem najdawniejszych różnic między dialektami słowiańskimi // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, IX. 1965. Wrocław etc., 1968. S. 97.

17. Порциг В. Членение индоевропейской языковой области. М., 1964. С. 84.

18. Pisani V. Indogermanisch und Europa. München, 1974, passim.

19. Polák V. Konsolidace slovanského jazykovăho typu v širšich východoevropských souvislostech // Slavia. 1973. Ročn. XLVI.

20. Филин Ф.П. О происхождении праславянского языка и восточнославянских языков // ВЯ. 1980. № 4. С. 36, 42.

21. Silvestri D. La varietà linguistica nel mondo antico // ΑΙΩΝ. 1979. 1. P. 19, 23.

22. Рыбаков Б.А. Новая концепция предыстории Киевской Руси (тезисы) // История СССР. 1981. № 1. С. 57.

23. Hirt Н. Die Heimat der indogermanischen Völker und ihre Wanderungen // Die Urheimat der Indogermanen. Hrsg. von Scherer A. Darmstadt, 1968.

24. Kossinna G. Die indogermanische Frage archäologisch beantwortet // Die Urheimat der Indogermanen. S. 97.

32

![]()

25. Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 59.

26. Pokorny J. Substrattheorie und Urheimat der Indogermanen // Die Urheimat der Indogermanen. S. 209.

27. Трубачев O.H. Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. 1957. № 5. С. 69 и сл.

28. Popović I. Les noms slaves de 'printemps' // Annali [del] Istituto universitario orientale. Sez. lingu. I, 2. Roma, 1959. P. 184.

29. Polák V. Slovanská pravlast s hlediska jazykového // Vznik a původ Slovanů. I. Pr., 1956. S. 13,23.

30. Никонов В.А. - IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 478.

31. Dickenmann Е. — Onoma, 1980, XXIV, S. 279. — Рец. на кн.: Udolph J. Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Heidelberg, 1979.

32. Кипарский В. - ВЯ. 1958. № 1. С. 50.

33. Lamprecht A. Praslovanština a jej i chronologické členĕní // Československé přednášky pro VIII. mezinárodni sjezd slavistů v Zahřebu. Pr., 1978. S. 150.

34. Karaliūnas S. - Frenkelis E. Baltų kalbos. Vilnius, 1969. Р. 13.

35. Соболевский А. Что такое славянский праязык и славянский пранарод? // Известия II Отд. Росс. АН. 1922. Т. XXVII. С. 321 и сл.

36. Pisani V. Baltisch, Slavisch, Iranisch // Baltistica. 1969. V (2). S. 138-139.

37. Горнунг Б.В. Из предыстории образования общеславянского языкового единства. М., 1963. С. 49.

38. Иванов В.В., Топоров В.И. К постановке вопроса о древнейших отношениях балтийских и славянских языков // Исследования по славянскому языкознанию. М., 1961. С. 303.

39. Топоров В.Н. К проблеме балто-славянских языковых отношений // Актуальные проблемы славяноведения (КСИС 33-34). М., 1961. С. 213.

40. Mažiulis V. Apie senovės vakarų baltus bei jų santykius su slavais, ilirais ir germanais // lš lietuvių etnogenezės. Vilnius, 1981. P. 7.

41. Мартынов B.B. Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия. Минск, 1978. С. 43.

42. Мартынов В.В. Балто-славянские лексико-словообразовательные отношения и глоттогенез славян // Этнолингвистические балто-славянские контакты в настоящем и прошлом: Конференция 11-15 дек. 1978 г. Предварительные материалы. М., 1978. С. 102.

43. Мартынов В.В. Балто-славянские этнические отношения по данным лингвистики // Проблемы этногенеза и этнической истории балтов: Тез. докл. Вильнюс, 1981. С. 104-106.

44. Schall Н. Südbalten und Daker: Väter der Lettoslawen // Primus congressus studiorum thracicorum. Thracia II. Serdicae, 1974. S. 304, 308, 310.

45. Schmid W.P. Baltisch und Indogermanisch // Baltistica. 1976. XII (2). S. 120.

46. Mayer H.E. Kann das Baltische als Muster für das Slavische gelten? // ZfslPh. 1976. XXXIX. S. 32 и сл.

47. Mayer H.E. Die Divergenz des Baltischen und des Slavischen // ZfslPh. 1978. XL. S. 52 и сл.

48. Булаховский Л.А. - ВЯ. 1958. № 1. С. 41-45.

49. Трост П. Современное состояние вопроса о балто-славянских языковых отношениях // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 422.

33

![]()

50. Бернштейн С.Б. - ВЯ. 1958. № 1. С. 48-49.

51. Лер-Сплавинский Т. [Выступление] // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. II. М., 1962. С. 431-432.

52. Pohl H.D. Baltisch und Slavisch. Die Fiktion von der baltisch-slavischen Spracheinheit // Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. 1980. 6. S. 68-69.

53. Schmalstieg W. Common innovations in the Balto-Slavic consonantal system // IV Всесоюзная конференция балтистов 23-25 сент. 1980 г.: Тез. докл. Рига, 1980. С. 86.

54. Топоров В.Н. Несколько соображений о происхождении флексий славянского генитива // Bereiche der Slavistik. Festschrift zu Ehren von J. Hamm. Wien, 1975. S. 287 и сл., 296.

55. Топоров В.Н. К вопросу об эволюции славянского и балтийского глагола // ВСЯ. Вып. 5. М., 1981. С. 37.

56. Курилович Е. О балто-славянском языковом единстве // ВСЯ. Вып. 3. М., 1958. С. 40.

57. Kuryłowicz J. The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg. 1964. Р. 80.

58. Kortlandt F. Toward a reconstruction of the Balto-Slavic verbal system // Lingua. 1979. 49. P. 64 и сл.

59. Иванов Вяч. Вс. Отражение в балтийском и славянском двух серий индоевропейских глагольных форм: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. Вильнюс, 1978.

60. Савченко А.И. Проблема системной реконструкции праязыковых состояний (на материале балтийских и славянских языков) // Baltistica. 1973. IX (2). С. 143.

61. Meillet A. Etudes sur Etymologie et le vocabulaire du vieux slave. 2-е partie. Р., 1905. Р. 201-202.

62. Эндзелин И.М. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911. С. 1. (= Endzelīns J. Darbu izlase. II. Rīgā, 1974. 170).

63. Vaillant A. Grammaire comparée des langues slaves. Т. IV. La formation des noms. Р., 1974. Р. 13-14.

64. Топоров B.H., Трубачев О.Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

65. Birnbaum Н. О możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej // American contributions to the Seventh International congress of Slavists. Warsaw. Aug. 21-27. 1973. V. I. Р. 57.

66. Pokorny./. Die Träger der Kultur der Jungsteinzeit und die Indogermanenfrage // Die Urheimat der Indogermanen. S. 309.

67. Prinz J. - Zeitschrift für Balkanologie. 1978. XIV. S. 223.

68. Milewski Т. Dyferencjacja języków indoeuropejskich // I Międzynarodowy kongres archeologii słowiańskiej. Warszawa, 1965. Wrocław etc., 1968. S. 67-68.

69. Duridanov I. Thrakisch-dakische Studien. I. Die thrakisch- und dakisch-baltischen Sprachbeziehungen (= Linguistique balkanique XIII, 2). Sofia, 1969.

70. Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям // Балканское языкознание. М., 1973. С. 51, 52.

71. Pisani V. Indogermanisch und Europa. München, 1974. S. 51.

72. Топоров В.Н. К фракийско-балтийским языковым параллелям. II // Балканский лингвистический сборник. М., 1977. С. 81-82.

34

![]()

73. Топоров В.Н. К древнебалканским связям в области языка и мифологии // Там же. С. 43.

74. Топоров В.Н. Прусский язык. Словарь. I - К. М., 1980. С. 279.

75. Трубачев О.Н. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968.

76. Топоров В.Н. Несколько иллирийско-балтийских параллелей из области топономастики // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964, С. 52 и сл.

77. Pohl H.D. Slavisch und Lateinisch (= Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft. Beiheft 3). Klagenfurt, 1977.

78. Ademollo Gagliano M.T. Le corrispondenze lessicali balto-latine // Archivio glottologico italiano, 1978, 63. Р. 1. и сл.

79. Трубачев О.Н. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.

80. Седов В.В. Происхождение и ранняя история славян. М., 1979.

81. Krähe Н. Die Sprache der Illyrier, I. Teil: Die Quellen. Wiesbaden, 1955. S. 8.

82. Krähe H. Sprache und Vorzeit. Heidelberg, 1954.

83. Georgiev V.I. Illyrier, Veneter und Urslawen // Linguistique balkanique. 1968. XIII. 1. S. 5 и сл.

84. Трубачев O.H. Illyrica // Античная балканистика.

85. Katičić R. Ancient languages of the Balkans. Part I. The Hague; Paris, 1976. P. 64-65.

86. Gołąb Z. "Kentum" elements in Slavic // Lingua Posnaniensis. 1972. XVI. C. 53 и сл.

87. Gołąb Z. Stratyfikacja słownictwa prasłowiańskiego a zagadnienie etnogenezy Słowian // RS. 1977. XXXVIII, 1. S. 16 (Warstwa "kentumowa").

88. Mareš F.V. The origin of the Slavic phonological system and its development up to the end of Slavic language unity. Ann Arbor, 1965. Р. 24-25, 30—31.

89. Krähe H. Vorgeschichtliche Sprachbeziehungen von den baltischen Ostseeländern bis zu den Gebieten um den Nordteil der Adria // Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistesund Sozialwissenschaftlichen Klasse. Mainz. 1957. N 3. S. 120.

90. Schmid W.P. Baltische Gewassernamen und das vorgeschichtliche Europa // IF. 1972. Bd. LXXVII. S. 1 и сл.

91. Schmid W.P. Baltisch und Indogermanisch // Baltistica. 1976. XII (2).

92. Schmid W.P. Alteuropäisch und Indogermanisch // Probleme der Namenforschung im deutschsprachigen Raum. Darmstadt, 1977. S. 98 и сл.

93. Schmid W.P. Indogermanistische Modelle and osteuropäische Frühgeschichte // Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Abhandlungen der Geistesund Sozialwissenschaftlichen Klasse. Jg. 1978, Nr. I. Mainz; Wiesbaden, 1978.

94. Schmid W.P. Das Hethitische in einem neuen Verwandtschaftsmodell // Hethitisch und Indogermanisch. Hrsg. von Neu E. und Meid W. Innsbruck, 1979. S. 232-233.

95. Трубачев O.H. Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. М., 1973. С. 311.

35

![]()

СЛАВЯНСКИЙ И "ДРЕВНЕЕВРОПЕЙСКАЯ" ГИДРОНИМИЯ

Далеко еще недостаточно изучен вопрос об отношении славян к "древнеевропейской" гидронимии. Автор этой концепции Краэ несколько априористически, на основании неполноты сведений выразил в своих работах тенденцию как бы вытолкнуть славян из "древнеевропейского" гидронимического ареала [95]. В последнее время это положение коренным образом пересматривается в науке и выдвигаются данные, свидетельствующие об участии славянского в древнеевропейской гидронимии [96, 97], о вхождении также топонимии Правобережной Украины в центральноевропейский топонимический ареал к северу от Альп [98]. В свое время мы уже указывали на это, приводя конкретные соответствия:

др.-европ. Oumena - укр. Умань [75, с. 113-114];

Talamone (Италия), Tolmin (Словения) - Телемень / Товмень (Украина) [75, с. 232];

др.-европ. *Arman-tia, Armeno (Триент), литов. Armenà - Ромен (Украина) [75, с. 209].

Название Солунка на верхнем Днестре реконструирует как др.-европ. *Salantia с соответствием в Швейцарии Удольф вслед за Трубачевым [6, с. 635].

Некоторые факты в этом духе можно найти в работах В.П. Шмида, однако к его преувеличенной балтоцентристской ориентации всей древней индоевропейской гидронимии Европы следует сделать некоторые критические замечания, отметив в первую очередь наличие в наиболее фондовом минимуме "древнеевропейской" гидронимии (еще у Краэ) ряда случаев, которые в ответ на дилемму - балтийский или славянский - соотносятся только со славянскими апеллативами, причем в балтийском точные лексические соответствия отсутствуют, например, др.-европ. *alisā, *amā - слав. "Wasserworter" *оlьха (*alisā), *(j)amā). К отмеченному В.П. Шмидом на балтийской территории важному гидрониму Venta, который он в общем верно относит к русск. ("Fluß im Gebiet von Minsk") Вяча < *Ventiā [93, с. 16], необходимо добавить, что предыдущие исследователи убедительно указывали на небалтийское, славянское происхождение данного гидронима [4, с. 309 и примеч. 10]. Лакуна между древнеевропейской гидронимией и славянским постепенно заполняется, и вместе с тем обогащается само понятие древнеевропейской (= древнеиндоевропейской) гидронимии Европы. Одновременно крепнет сознание древних связей славян с Центральной Европой, с локализацией и судьбами всего древнеиндоевропейского языкового конгломерата.

Несмотря на неутихающие споры вокруг "древнеевропейской" гидронимии (это понятие введено в научный оборот в 1962 г.), нам ясно принципиальное значение этого достижения и связанные с ним

36

![]()

далекоидущие перспективы, их важность в решении вопроса всего индоевропейского лингвоэтногенеза. Поскольку последний, в свою очередь, теснейшим образом связан со славянским лингвоэтногенезом и пространственной локализацией праславянского (отныне не скованной схемами балто-славянского языкового единства или постулируемых отношений западнобалтийского "отца" - праславянского "сына"), здесь уместно высказаться кратко и по этому вопросу вопросов, ограничившись лишь самым главным. Дело в том, что для древней локализации славян вовсе не безразлично, как казалось бы, откуда задолго до того пришли индоевропейцы и приходили ли они вообще в Европу издалека. Небезразличны, например, теории вторичной "курганизации" (= индоевропеизации) якобы первоначально неиндоевропейской Европы с Востока в V тыс. до н.э. [99]; по этому поводу мы не станем повторять, что культура и этнос не идентичны, а напомним лишь, что распространение культурных волн (которые всегда были больше сродни моде [100], чем обычно думают) не предполагает всякий раз перемещения самих носителей культуры, самой среды. Обязательно ли с перемещением, скажем, боевых топоров перемещались и сами этносы - носители культуры? Может быть, здесь типологически уместно вспомнить опыт теории волн в сравнительном языкознании и подобно распространению языковых явлений и слов при сохранении устойчивых языковых границ представлять себе распространение артефактов благодаря моде, культурному обмену при сохранении границ этносов? Небезразличны для нас, далее, и новые или реновированные теории малоазиатско-передневосточной прародины индоевропейцев [101-104]. Индоевропейский и даже архаический характер отдельных хеттских гидронимов древней Анатолии мало что меняет, и он не может отменить дохеттской (западнокавказской?) принадлежности субстратного языка хаттов. Допускаемая и по этой теории вторичная северопонтийская, европейская прародина индоевропейцев Европы, пришедших сюда очень давно будто бы в результате миграции путем West by East в обход Каспийского моря или через Кавказ, тоже не удовлетворит нас, потому что при этом не объясняется главное: образование древнеевропейской гидронимии. Существенно, что ничего отдаленно напоминающего этот компактный ономастический ландшафт нет ни в Малой, ни в Большой Азии, хотя там ее зафиксировали бы древнейшие письменные традиции передневосточных цивилизаций [17]. Компактный древнеиндоевропейский ономастический

17. Спор о том, повторяется или нет древнеевропейский гидронимический ландшафт в древней Анатолии (contra - А. Шерер и pro - [105]), не может считаться оконченным, т.е. решенным в положительном смысле, как это попытался представить Б. Розенкранц в указанной статье. Трудолюбиво собранные им материалы дают повод для несколько иных заключений. Во-первых, бросаются в глаза серьезные отличия: присутствие в древней Анатолии редуплицированных, или итеративных гидронимов (Sigašiga, Ululuua), совершенно чуждых гидронимии древней Европы. Во-вторых, почти половина древнеевропейских гидронимических основ, конкретно - 12-13, из 28, отсутствует в древней Анатолии [см. 105, с. 143, таблица], причем богатство хеттской письменной документации делает случайные пропуски маловероятными. В-третьих - и это главное - находят соответствие в Анатолии те из древнеевропейских форм, которые имели живую опору в хеттской грамматике (парадигма -r-/-n-/-nt-), словообразовании (суф. -ii̯a, -l-, -s-), и лексике (h̯apa- 'река'), и, наоборот, отсутствуют анатолийские соответствия важнейшим др.-европ. гидронимическим основам *adu-/*adru, *aku̯ā, *dreu̯-/*dru-, *ned-/*nod-, *neid-/*nid-, *pol-, * u̯eis-/*u̯is-, *albh-, *arg-, *ag-, *oudh-, *ner-/*nor-. И.-е. основа *danu- выразительно размещается только на нехеттском западе Малой Азии, а также в возможной южной зоне и.-е. проникновении с Запада в Палестине ("морские народы"? пеласты/ пеласги/ филистимляне?), ср. Jor-dan при др.-европ. Rho-danus, Danubis, Tanais, и в Передней Азии. Бросается в глаза то, что в случае с древнеевропейской гидронимией факт прямой мотивировки ее со стороны конкретного языка отсутствует и о последнем возможны лишь косвенные суждения на базе самой гидронимии Древней Европы, а это, в наших глазах, показатель большей древности древнеевропейской гидронимии, чем явно вторичной индоевропейской гидронимии Анатолии, с чем, кажется, соглашается и Розенкранц [105, с. 144].

37

![]()

ареал мы находим только в Европе, и диагностическое значение этого факта трудно переоценить в вопросе древней локализации индоевропейцев. Его не могут ослабить попытки отыскать доиндоевропейские элементы в индоевропейском слое [106-108], сами по себе не очень убедительные (почему, например, нужно считать *kar- 'камень' доиндоевропейским?), хотя, как мы теперь знаем (выше), инородные включения в праязыковом ареале - нормальное явление. Его не могут дискредитировать, с другой стороны, наивные попытки найти "das letzte Indogermanisch" в "северо-западном блоке" на нижнем Рейне (ареал гидронимов на -apa, некельтских и негерманских), который (Indogermanisch) якобы не выдержал трудных условий жизни в зоне германско-римских военных действий к началу н.э. [109].

Предполагая, таким образом, тесную взаимосвязь и значительное совпадение ареалов древнеевропейской гидронимии и собственно праиндоевропейского ареала заселения, мы считали бы целесообразным прислушаться к мнениям тех ученых разных специальностей, которые давно обратили внимание на дунайский регион, ср. констатируемую антропологами иррадиацию дунайского круга еще в неолите [110], вскрываемые археологами балканско-дунайские влияния и распространение отсюда в Северное Причерноморье злаков, скота, металла в V-IV тыс. до н.э. [111]. Существенно, что на Среднем Дунае и на Украине отмечается раннее одомашнивание лошади (V-IV тыс. до н.э.) [112]. Конечно, здесь ведутся споры, причем по самому главному вопросу - считать древний придунайский (дунайско-балканский) очаг цивилизации этнически индоевропейским

38

![]()

или доиндоевропейским. Однако мнения об индоевропейской принадлежности, скажем, ареала линейно-ленточной керамики V-IV тыс. до н.э. (в том числе - трипольской культуры) не единичны. Наиболее радикальное выражение этих взглядов - теория дунайской прародины индоевропейцев [113, с. 19]. Разумеется, сознаваемая ныне с особенной остротой сложность проблемы реконструкции древних лингвоэтнических отношений, а также сложность самих этих отношений (а не простота и исходное единство, о чем - выше) побуждают не идти дальше признания несколько расплывчатого древнего ареала обитания, т.е. иными словами, допущение древнего индоевропейского дунайско-балканского ареала отнюдь не исключает отнесения сюда же части территории Украины и, возможно, других соседних областей, как не исключает оно и присутствия неиндоевропейских элементов хотя бы в части этого ареала. Но дилемма - праиндоевропейская Европа или Азия - лингвистически решается все-таки в пользу Европы. Центральноевропейская локализация отвечает и структурно-типологической характеристике индоевропейского - между уральскими и севернокавказскими языками [114] [18]. Весьма существенные ограничительные критерии получаем мы и с другой стороны. До тех пор, пока датировка индоевропейской дифференциации и расселения не шла вглубь дальше II—III тыс. до н.э., археологи и индоевропеисты особенно немецкой школы (или школ) всерьез считались с возможностью северноевропейской (прибалтийской) прародины, полагая, что конец оледенения на Севере очень далек и его можно не принимать в расчет [115]. Но сейчас индоевропейские датировки углубляются и удревняются, они практически современны концу очищения Северной Европы ото льда - около 4000 г. до н.э., а это делает просто невозможной северную локализацию прародины. Север стал заселяться только после этой даты и только с юга [116], что лишь увеличивает шансы Центральной Европы.

С концепцией центральноевропейского ареала древних индоевропейцев связана и теория дунайской прародины славян, как она традиционно называлась и по распространенному мнению отвергалась наукой нового времени. Между тем заложенное в ней рациональное ядро дает право возвратиться сейчас к рассмотрению ее фактической возможности и к исторической увязке с другими разновременными ареалами обитания славян. Дунайская теория, впрочем, никогда не утрачивала полностью своей привлекательности, и голоса в пользу ее реабилитации раздавались и прежде, и недавно в нашей литературе, но это были, например, выступления этнографов,

18. Аналогично раньше Трубецкой.

39

![]()

слабо или просто недоброкачественно обоснованные лингвистически [117, 118]. Предмет объективно труден, и не приходится думать о едином решении всех сложных вопросов, но материал для конкретных суждений и для пересмотра все-таки накопился, и не в интересах науки надолго откладывать его обсуждение.

СЛАВЯНЕ ВОСТОЧНЫЕ, ЗАПАДНЫЕ, ЮЖНЫЕ

О восточных славянах справедливо сказано (Б.А. Рыбаков), что для них история начиналась на юге. В самом начале мы уже говорили о народной памяти о Дунае, все еще живущей среди восточных славян. Конечно, вопрос о древнем среднеднепровском ареале славян продолжает стоять и сохраняет свое значение, особенно как исходный ареал для дальнейшего развития собственно восточного славянства. Единственное, на чем, видимо, не следует настаивать, - это (в свете изложенного ранее) на его четкой отграниченности и универсальности для всех времен и для всех славян. Не исключено, что для каких-то предшествующих периодов (см. отчасти выше) среднеднепровский ареал славян был лишь частью (периферией) более крупного, иначе локализованного пространства [19].

Польские (и шире - лехитские) территории были освоены славянами лишь вторично, и обратного не удалось доказать польской этногенетической и лингвистической школе, несмотря на наличие здесь ярких достижений и эффектных разработок, включая введение сравнительного частотного анализа текстов. Есть серьезные доводы, которые сводят на нет результаты польского автохтонизма. Меньше всего могут рассчитывать на успех крайние точки зрения, например, стремление обязательно доказать славянское происхождение названий рек Wisła, Odra, Noteć и др. [7, с. 323]. Впрочем, и среди польских сторонников прародины славян по Одеру и Висле признается спорность происхождения и вторичная славизация ряда гидронимов этого района, указывается на неоспоримость единственно того факта, что гидронимия по Одеру и Висле носит индоевропейский характер, а это равносильно допущению возможности пребывания здесь также других племен [120]. Конечно, мы далеки от мысли прибегать в этом дискуссионном вопросе о висло-одерской прародине славян к старой (и не оправдавшей себя) аргументации, доказывавшей автохтонность этноса через отсутствие инородных названий в ареале обитания; мы знаем, что и присутствие таковых не исключает само по себе возможной исконности пребывания данного этноса. Просто ставка Лер-Сплавинского и его школы на исконнославянскую принадлежность макрогидронимов Польши оказалась вдвойне ненадежной: 1) гидронимы эти допускают более широкую

19. Ср. указание антропологии на высокий процент средиземноморского типа у восточных славян [119], как, впрочем, и в Польше.

40

![]()

индоевропейскую (скорее всего - не славянскую) мотивацию, 2) макрогидронимы, как указывается в последнее время, этногенетически не показательны. Таким образом, возможность исконнославянского пребывания и тем более - конституирования славянского этноса на польских землях - не самая вероятная из возможностей. В этой связи приобретают значимость различные сигналы о вторичности появления славян на польских и шире - большей части западнославянских земель, ср., например, выдвинутый нами ранее тезис о вторичной окцидентализации серболужицких языков, прослеживаемой на составе лексики, отличном от других западнославянских [79, с. 391-392]. Серболужицкие территории заселялись славянами в значительной степени с юга [121], а не с востока, как ожидалось бы по висло-одерской теории. Видимо, и польские земли заселялись славянами с юга, как об этом рассказывает Повесть временных лет в эпизоде о волохах, древним характером которого мы займемся ниже. Отношение этнонима вислянских (польских) полян и схожего, но темного, дославянского племенного названия буланы, Βούλανες (Птолемей) (ср. [122, с. 45]) говорит о славизации, а не об автохтонности. Тем более сомнительны попытки трактовать северо-западное славянство как родину сначала восточных, а потом - южных славян [123-124]. Отсутствие пражской керамики, земляночных жилищ и урновых погребений-сожжений между Одером и Вислой [125] довершает сомнительность изначально славянского характера именно этих территорий.

СЛАВЯНСКАЯ ОНОМАСТИКА ПОДУНАВЬЯ; СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЭТНОНИМИИ И АНТРОПОНИМИИ

Южные славяне - пришельцы на Балканах, но пришли они, по-видимому, из относительно ближайших мест, откуда они могли проникать путем ранней инфильтрации и на Восток и на Север. Еще Копитар думал о праславянах на Дунае и о Паннонии как центре их миграции [126]. Ср. любопытное высказывание из его "Патриотических фантазий славянина":

"IV. Berührungspunct der zwey Hauptäste.

Unterhalb Wien ist's an der Pannonischen Donau zwischen Presburg und Komorn, wo sich die zwey Äste geographisch und (linguistisch-) genetisch mittelst der Slovaken und der Slovenen die Hände reichen. Dieses linguistische Datum, und der Umstand, daß gerade diese zwey Zweige allein sich mit dem bloßen allgemeinen Stammsnahmen (Slovak und Slovenez, bloß mit verschiedener Bildungsendung) begnügten, während die jüngern Zweige besondere Nahmen, Tschechen, Lechen (Polen), Horvaten, Serben, Russen, sich beylegten, begünstigt auffallend die alte Tradition, daß die Pannonische Donau der Stammsitz der Slaven sey" (Vaterlaendische Blaetter

41

![]()

fur den oesterreichischen Kaiserstaat. Dritter Jahrgang. Nr. IX. Dienstag den 5. Juni 1810."

- Цит. по факсимильному воспроизведению в: Papers in Slavic philology 2. To honor Jernej Kopitar 1780-1980. Ed. by R.L. Lenček and H.R. Cooper, Jr. Ann Arbor, 1982, Р. 222).

Считается, что Нидерле положил конец этой старой теории, хотя, строго говоря, ни археология, ни историческое языкознание (ономастика) не могли тогда (да вряд ли смогли бы и позже) предоставить в распоряжение Нидерле систематическую и полную отрицательную аргументацию. Впрочем, и Нидерле готов был допустить существование островков славян среди иллирийцев и фракийцев с первых веков нашей эры и признавал славянское происхождение названий Vulka, Vrbas, Tsierna, Pathissus [127], как и опровергаемый им Шафарик [122, с. 118 и сл.].

Версия о приходе славян "откуда-то" родилась в свое время из неправильно истолкованного молчания греческих и римских авторов о славянах как таковых. Шафарик справедливо оспорил ложный вывод о том, что славян в ту эпоху не было вообще [128]. Мы сейчас в состоянии достаточно конкретно оценить эту ситуацию, считая, что этноним (аутэтноним) славяне (который, кстати, уже у Шафарика правильно связан со слово при помощи аналогии др.-русск. кличане [129]) - категория историческая, он существовал не всегда, был естественный период в жизни праславян, когда такой макроэтноним еще не требовался, без него прекрасно обходились. Этнонимия моложе антропонимии и вообще представляет собой относительно самый молодой раздел ономастики, потому что предполагает развитое коллективное самосознание. Здесь уместно напомнить, что у славян и антропонимия оказывается более новой, молодой по составу и образованию на индоевропейском фоне [130], что вполне уживается с архаической характеристикой языка славян. Эту историческую особенность антропонимии, пожалуй, упускают из виду даже сами ономасты, делая прямые заключения на основе, скажем, отсутствия славянских личных имен в античной северопонтийской эпиграфике об отсутствии в этих местах самих славян. Точнее было бы теперь сказать так: славянская антропонимия в нашем понимании тогда еще не сложилась, а сами славяне бывали и в этих местах, о чем, кажется, говорят славяно-иранские связи скифского времени, а также возможные славяно-индоарийские связи приблизительно той же эпохи. Молодость славянской антропонимии удобна для нас своей датирующей потенцией: наличие в ней иранских влияний говорит о том, что эти влияния (славяно-иранские контакты) не следует слишком рано датировать. Относительно неустоявшийся характер как этнонимии, так и антропонимии дунайских славян уже в довольно позднее время явствует из примера личного имени моравского князя Pribina, которое мы реконструируем и этимологизируем как кличку *prijěbina, поскольку о Прибине доподлинно известно, что он - filius ex alia coniuge [131], ср. сюда же словен. prijebiš 'внебрачный' (Pleteršnik).

42

![]()

Таким образом, в жизни славян (на Дунае и в прилегающих землях) был период, когда этноним *slovĕne отсутствовал, и это зафиксировали античные писатели. Когда писатели византийского времени упоминают о славянах-склавенах, они связывают это имя опять-таки с населением околодунайских районов; особенно четко это представлено у Иордана, где говорится, что севернее склавен живут венеты, а к востоку, за Данастром, - анты. Периферийные венеты, венеды и анты - тоже славяне, но они названы заимствованными именами, как часто бывает в пограничных районах, а срединные склавены-славяне носят свой исконный аутэтноним.