ПРИЛОЖЕНИЯ

(Статьи)

1. Этногенез и культура древнейших славян [Palaeoslavica I (1993), р. 9-40] (282)

2. К отдаленнейшим истокам нашего самосознания. Презентация одной книги [Palaeoslavica II (1994), р. 313-324] (300)

3. Древние славяне на Дунае (Южный фланг). Лингвистические наблюдения. I [XI Международный съезд славистов в Братиславе (Словакия)] (310)

4. XI medzinárodný zjazd slavistov (Bratislava, 1993) (332)

5. О работе XI Международного съезда славистов (историческое языкознание) [Palaeoslavica II (1994). Р. 235-247] (337)

6. Древние славяне на Дунае (южный фланг). Лингвистические наблюдения. II [Palaeoslavica V (1997). Р. 5-29] (347)

7. Slavica Danubiana continuata (Продолжение разысканий о древних славянах на Дунае) [Сербский лексикограф. Белград. 1996] (370)

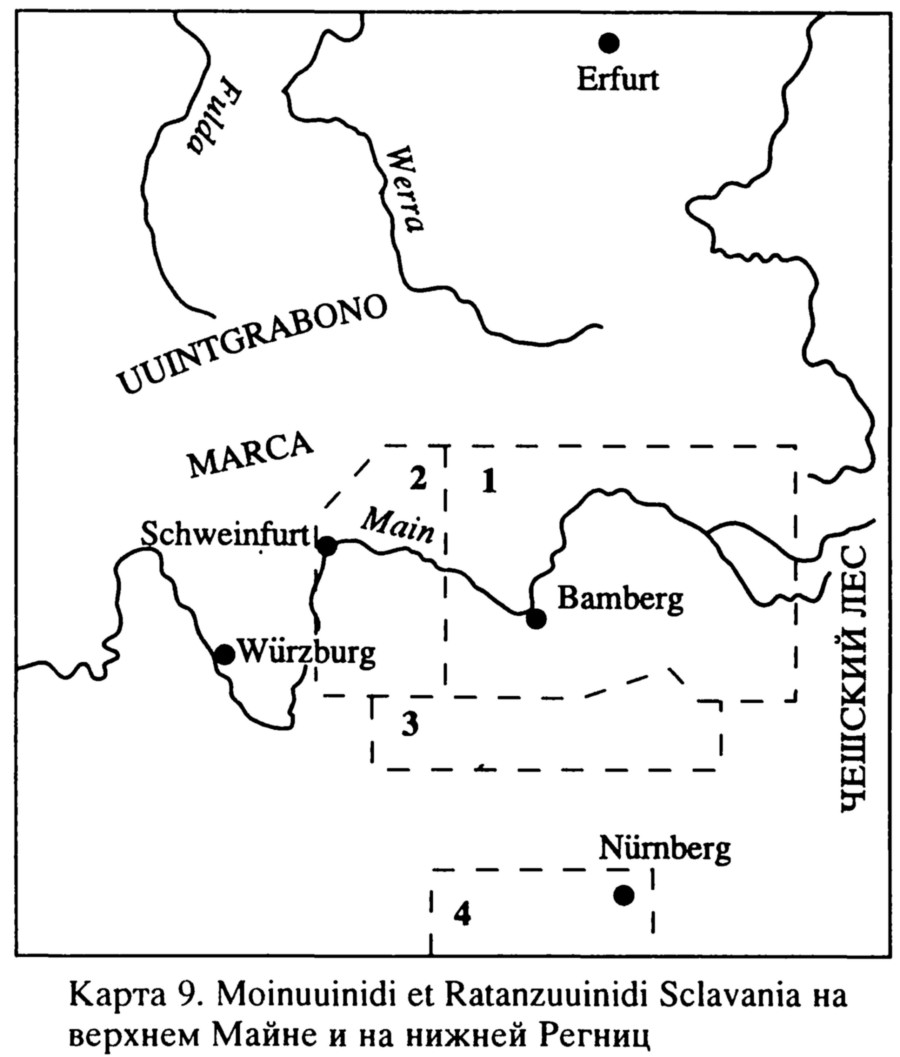

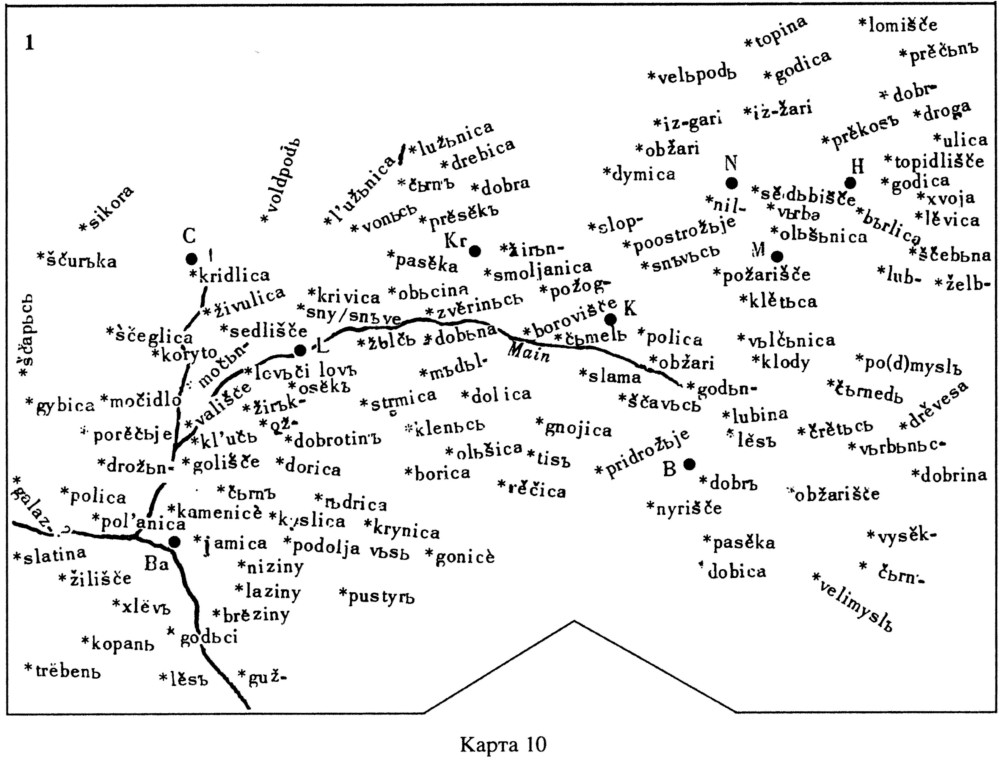

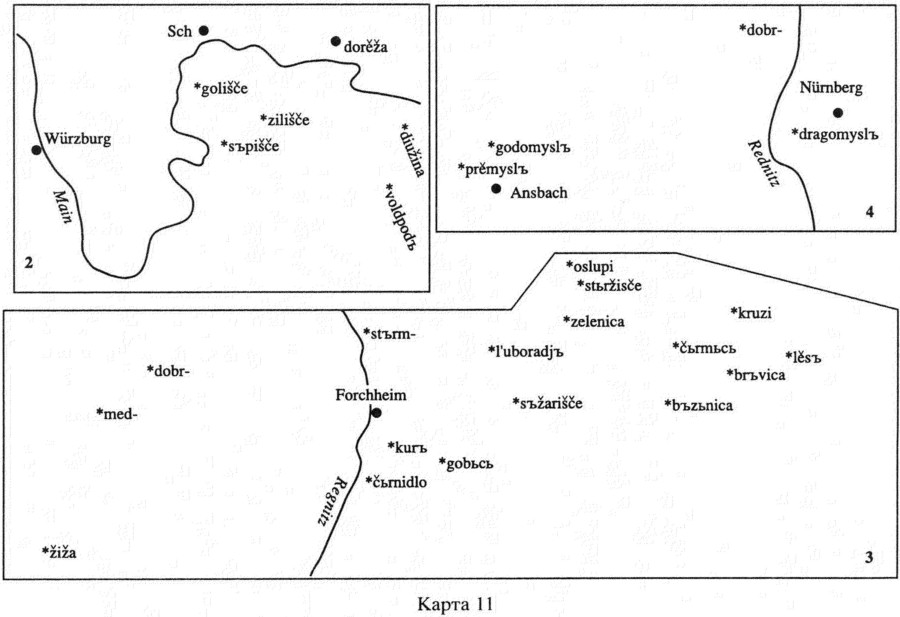

8. Sclavania на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка (J. Schütz. Frankens mainwendische Namen. Geschichte und Gegenwart) [Исследования по славянской диалектологии. "Индрик". М., 1995] (391)

(*myslъ '[муж] мудро следящий' — Befulci (Fred. Chron. IV, 48) = майнсковенедское *be(z)pъlкъ — *gostь 'вступивший во владение' — Postscriptum ad "Sclavania на Майне")

9. Мысли по поводу новой книги: (L. Moszyński, Die vorchristliche Religion der Slaven...) [Palaeoslavica III (1995), pp. 211-229] (414)

10. Взгляд на проблему прародины славян (Парадоксы науки и парадоксы жизни) [Политехнический музей в Москве. Декабрь 1996 г.] (432)

11. О 'рябчике', 'куропатке' и других лингвистических свидетелях славянской прародины и праэкологии (H. Andersen. A glimpse of the homeland of the Slavs: ecological and cultural change in prehistory) [Вопросы языкознания. 1996. № 6] (443)

12. Из лексических комментариев к поискам прародины славян (Vl. Orel, Albanian Etymological Dictionary) [Studia etymologica Brunensia, Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference "Etymologické symposion" Brno 1999. Praha, 2000, 17-22] (453)

13. К этимологии названия Швейцарии [Этимология, 2000-2002 / Отв. ред. Ж. Ж. Варбот. М., 2003. С. 5-8] (461)

1. ЭТНОГЕНЕЗ И КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙШИХ СЛАВЯН [*]

1. Нынешнее сообщение одноименно с книгой, изданной недавно (Москва: "Наука", 1991), объединившей результаты работ на данную тему за последние десять лет. Именно тогда окончательно созрела уверенность в необходимости аргументированно отстаивать однозначную формулировку "Древние славяне на Дунае" (такова, кстати, тема доклада, заявленного мной для очередного, XI Международного съезда славистов 1993 г. в Братиславе). Предлагаемая проекция прародины, или древнейшего ареала славян на Средний Дунай выросла, смею заверить, не из каких-то пристрастий, симпатий и антипатий и уж, конечно, не из "ложно понятого патриотизма", хотя именно его, как это ни удивительно, пытались мне приписать. Слепой патриот своего отечества, думаю, не стал бы так явно конфликтовать с географией и, естественно, стал бы стремиться расселить наших предков, скажем, обязательно в Поднепровье, а то и на Оке и на верхнем Дону, так сказать, в Рязанской и Московской губерниях и их ближайших окрестностях, как мы это наблюдаем в трудах нашего известного коллеги, польско-американского ученого, чикагского профессора Збигнева Голомба. Логично, что поиски самобытного давнего языкового, этнического и культурного прошлого славян в корне расходится с концепцией, готовой "пренебречь участием славян" (я цитирую формулу из доклада В.Н. Топорова для последнего, X Международного съезда славистов; доклад этот, не скрою, огорчил меня не столько своим постулатом древнего "несуществования" славян отдельно от балтов, другого я и не ждал, огорчительным оказалось полное отсутствие новых, свежих научных аргументов).

2. Таким образом, я - за поиски истоков славян в ретроспективе древнейших индоевропейских отношений. Нельзя не видеть и не отдавать себе отчета в том, что многие думают иначе. При этом необходимо разобраться в сущности этого противоположного взгляда, а не подавлять его эмоциями, как это, например, делает иногда мой

*. Расширенный текст доклада на конференции по славянской археологии (Псков, апрель 1991 г.).

282

![]()

оппонент. Противоположный взгляд нередко выступает в форме ходячего мнения о славянском, о праславянском как "молодом типе" языка; впрочем, здесь обозначилась своеобразная динамика за последние несколько лет. Так, если положение о "молодом типе" праславянского языка было довольно популярным, даже заглавным для некоторых докладов на IX, киевском Международном съезде славистов, этого уже нельзя было сказать о X, софийском MCC. Лично я решительно не согласен с названным положением и мог бы обосновать кратко свое мнение указанием на то, что славянскому языковому типу свойствен в высокой степени такой параметр, как преобразованный архаизм. Свойство человеческого языка вообще - изменяться, оставаясь самим собой - присуще разным языкам все-таки в неодинаковой степени, и мы должны считаться со своеобразием каждого отдельного случая. Так, если для правильного понимания славянских языков необходима индоевропейская ретроспектива, то для языков, представляющих явно дочернюю стадию, каковы романские или даже новоиндийские языки, надобность в такой ретроспективе очень невелика. И тут дело не в древности письменной традиции, на которую нам сразу укажут, имея в виду латинский и древнеиндийский. Дело в том, что и в последних мы находим немало новообразований. В лингвистике получили большое развитие реконструкция и типология. Они весьма раскрепощают научное мышление, в частности, его зависимость от письменной формы или ее отсутствия. Это имеет выходы и в другие дисциплины науки о человеке и истории его культуры. Прямолинейностью и неверием в возможности науки грешат те лингвисты, которые вновь и вновь возвращаются к факту неупоминания славян по имени до VI века, делая отсюда заключение, что славян до этого и не было вовсе, или историки, датирующие появление консолидированных славян с момента последнего упоминания антов в письменности, или археологи, которые полагают, что раньше времени распространения пражской керамики (VI век или около того) говорить о славянах нельзя. Имен и трудов я здесь приводить не буду, примеры достаточно известны.

3.

Но один свой пример славянско-индоевропейской ретроспективы, а также

реконструкции и типологии, причем не только историко-лингвистической, но и

историко-культурной, я все же приведу именно в связи с этим. В одном позднем

письменном памятнике - сочинении болгарского книжника XVIII в. Паисия

Хилендарского "История славено-болгарская" - всему изложению предпослан призыв,

на мой взгляд, знаменательный: "Ты, болгарине, не прелащаи се! Знай свои родъ

и ![]() зикъ". Я много писал, в том числе и в упомянутой своей книге, о слове свой

как ключевом для истории славян и их культуры, истоки чего коренятся еще в

древнеродовой идеологии. В формуле болгарского книжника - знай свои родъ

- как в сгустке представлена квинтэссенция всего того, что мы способны сказать

по реконструкции древней культуры, вплоть до забытой почти языком

зикъ". Я много писал, в том числе и в упомянутой своей книге, о слове свой

как ключевом для истории славян и их культуры, истоки чего коренятся еще в

древнеродовой идеологии. В формуле болгарского книжника - знай свои родъ

- как в сгустке представлена квинтэссенция всего того, что мы способны сказать

по реконструкции древней культуры, вплоть до забытой почти языком

283

![]()

такой архаической особенности глагола знать, как первоначальная отнесенность к человеку, кровному родственнику. Проявилась здесь и чрезвычайная прочность атрибута свой, сглаженная в грамматическом развитии других - романских, германских языков, где возобладала более новая модель: 'ты' - 'твой' (в славянских сохранилась архаичная свободная модель: 'ты' - 'свой'). Короче, перед нами первая заповедь еще древнеродового устройства: сказанное Паисием в XVIII в. - знаи свои родъ - мы можем без запинки перезаписать как праславянское: *znajь svojь rodъ. Более того, нельзя не видеть явной индоевропейской природы этого текста (ибо перед нами реконструируемый текст, а не одно восстановленное слово). В праславянском здесь осуществилось новообразование, появилось новое слово или локальный диалектизм *rodъ, иначе говоря, менее устойчивое определяемое имя было заменено, а определение свой, о прочном статусе которого я пишу в другом месте, уцелело. Что это, вероятно, так и было, говорит сам результат предлагаемой нами для этого случая простой реконструкции - получаемая индоевропейская формула - figura etymologica (когда глагол и имя в одном выражении имеют одну этимологию): *ĝnō- su̯om ĝenom, - что значит: 'знай свой род'.

4. Я продолжаю считать актуальным вопрос, бегло затронутый выше, - о вреде слишком прямолинейных научных постулатов, воздействие которых так трудно преодолевается, но учитывать это необходимо. Здесь имеются в виду схемы этноязыкового развития из постулируемого исходного единства, хотя разными специалистами уже давно замечено, что количество языков и народов в древности было отнюдь не меньшим, по крайней мере, а значит, настаивать на прямом, однонаправленном развитии неразумно. Справедливо, с другой стороны, положение, что у колыбели каждого более или менее значительного этноса было не первоначальное единство, а наоборот - так называемый colluvies gentium, стечение народов. Уже писалось, и поэтому не хочется повторяться о том, что периоды особой подвижности во внешней истории этноса как раз не влекут за собой ускорения развития языка, а компенсируются замедлением этого развития и - наоборот (вспомним ходячее убеждение, что революционные эпохи революционизируют и язык). Специалисты готовы признать (или, наоборот, - отрицать) факт этнического контактирования или освоения территории только при наличии/отсутствии массовых свидетельств. На этом, похоже, построена новая концепция "вакуума заселения", успешно вытесняющая на наших глазах классический автохтонизм в польской науке, к чему мы еще предполагаем вернуться далее. Пока же заметим лишь, что если археологам для признания этнического передвижения желательны массовые показатели, в реальной древней истории освоений они далеко не всегда преобладали, и приходится поневоле прислушиваться к поучительным высказываниям в том духе, что даже освоение индоевропейцами такого субконтинента, как Малая Азия, осуществлялось

284

![]()

небольшими этническими группами, и археологически оно фиксируется очень слабо, если фиксируется вообще. Чрезвычайно отрадными выглядят поэтому нестандартные наблюдения, обнаруживающие понимание действительного факта непрямолинейных связей, всякого преломленного отражения или того, что я как лингвист назвал бы анизоморфизмом разных уровней; в качестве положительного примера хочу назвать меткое наблюдение археолога Неуступного, что военные укрепления строятся не во время военных конфликтов, а наоборот - в мирную полосу, о наличии которой и свидетельствует сама возможность их построения.

5. Как бы то ни было, изучение опыта других дисциплин сохраняет свою актуальность. Среди лингвистов убеждение в изначальности диалектологического членения языка зародилось прежде всего у индоевропеистов, и оно представляется весьма продуктивным методологически. Хотя и сегодня авторы новейшего фундаментального труда об индоевропейском языке и индоевропейцах широко оперируют понятием первоначального индоевропейского праязыкового единства и общности, уже ясно, что это не более как исследовательская условность и самооблегчение. Гораздо более серьезный интерес для нас представляют голоса об изначальной полидиалектности и полиэтничности, ср. упоминавшийся древний colluvies gentium, мнение об исходной Этнокультурной многокомпонентности тех же германцев и т.д. Археологам, по-видимому, нелегко расставаться с удобным понятием исходной монокультуры, хотя неизбежность смены этого понятия понятием древних культурных диалектов своего рода очевидна.

6. Праславянский язык - это самобытный индоевропейский диалект, а праславянская культура - диалектный вариант индоевропейской культуры. Архаичность праславянской культурной стадии выражается в том, что развитые религиозные понятия и соответствующие термины появились относительно поздно и не без внешнего культурно-языкового влияния (славяно-иранские контакты, около середины I тыс. до н.э. и позже). Примерно этим временем целесообразно датировать появление двучленных имен богов. Популярные попытки вывести праслав. *stri-bogъ из индоевропейского имени 'бога-отца' *pəter, *pətri- явно анахроничны, да и сама реконструкция имени 'неба-отца' - *dieu̯(s)-pəter-, имеющегося в некоторых особо развитых, богатых индоевропейских региональных культурах, никак не может переноситься в праиндоевропейскую, а тем паче - в "общеиндоевропейскую" древность. Примат древности должен быть признан за молчаливым почитанием божеств, уклончивым (табуизированным) их упоминанием, в конечном счете - отсутствием даже такового, за примитивным культом предков. Именно в этой архаике смыкаются данные славянского и латинского словаря, я имею в виду прежде всего соответствия слав. *gověti и лат. favēre, пара этимологически родственных терминов, первоначально относящихся

285

![]()

к обряду набожного молчания и почитания, и другая важная этимологическая пара соответствий, на которые я хотел бы также обратить внимание: слав. *manъ/*mana - лат. manes, последние целиком относятся к культу предков, с восстановимым происхождением от общей глагольной основы, обозначающей знаки, в том числе знаки рукой (подробнее сейчас с этим нашим толкованием можно ознакомиться в 17 выпуске Этимологического словаря славянских языков). Иными словами, здесь восстанавливается сам механизм зарождения культа предков. Исключительное значение таких культурных и языковых встреч трудно переоценить. Балты в этих соответствиях не участвуют; предполагается, что уже со II тысячелетия италики начали освоение Апеннинского полуострова. Значит, можно допускать осуществление этих древнейших славяно-латинских контактов в Ш тыс. до н.э. Неслучайно отнесение к этим контактам также древнейшей изоглоссы из области обозначений явлений природы - разливов воды: лат. pal-ūdem (терминологизировалось как обозначение болота) - слав. *pola voda, *polovodьje. Завершая этот сюжет, хочу заявить, что, работая над этимологией этой и смежной, действительно архаичной лексики, я давно уяснил себе необходимость дистанцироваться от красивых схем новой сравнительной индоевропейской мифологии Жоржа Дюмезиля и его школы с ее трехсословным обществом на земле и трехчастным пантеоном на небе, священными царями-жрецами и славославием героев, по сути же своей - транспозицией отдельных высокоразвитых социально-мифологических традиций (индоиранской, греческой, древнеримской) в праиндоевропейскую древность, к которой, как мне кажется, гораздо ближе простейшая культура, вскрываемая бегло упомянутыми латинско-славянскими этимологиями.

7. Кроме идеологии рода (ср. выше у нас кратко о лексике свой, свой род), можно говорить о разнообразных, порой даже необычных отражениях идеологии древнего земледельческого общества в славянской лексике. Среди них выделим интересное с разных точек зрения название крупнейшего племенного союза западных славян, данное ему другими соседями-славянами, - *lędjane, собственно 'обитатели целины' (праслав. *lęda, *lędo). Название это (никогда, кстати, не бывшее самоназванием! ляхи сами себя ляхами не звали) отражает прекрасно и упомянутую идеологию земледельца, и очевидную для называвших вторичность появления польских славян на своих землях. Спрашивается, откуда? Ясно одно, - что славяне в целом ориентировались на древний дунайско-приальпийский очаг земледелия как в совершенствовании пахотных орудий (именно здесь зародился славянский термин *plugъ как 'плывущий' - ввиду ускоренного прохождения борозды), так и в сортах злаков и в их названиях (невымолачиваемая пшеница-полба, потом потесненная и полузабытая, но первоначально, видимо, влиятельно профилировавшая зерновое хозяйство наших предков, уж если сама пшеница,

286

![]()

хлебный злак № 1, славянами была наречена не по светлому цвету, как, скажем, в германских языках, а по этому признаку *пшения, пихания, невразумительному для нас теперь, но глубоко осмысленному для называющих тогда, ибо имелось в виду более легкое, чем у полбы, шелушение, вымолачивание половы, мякины у пшеницы). На этих центрально-европейских, среднедунайских землях сложилось, думается, и славянское название ржи - *rъžъ, этимологически - *rъ-g, *ru-g-, родственное глагольному корню со значением 'рвать', то есть 'рвущая, портящая (пшеницу)'. На мысль о такой этимологизации славянского обозначения ржи навели меня чрезвычайно поучительные и лингвистически корректные наблюдения Н.И. Вавилова над многочисленными названиями ржи именно как 'рвущей, дерущей злаки' в языках Ирана, Афганистана и в целом - над продвижением ржи к северу и переходом ее там, на севере, из сорняков в полезные злаки. Передаточную роль при продвижении сельскохозяйственных культур из благодатных стран Передней Азии к северу, как и в других случаях, прекрасно выполнял европейско-азиатский мост Босфора. Видимо, оправданно мнение, что более северные германцы вначале не имели ржи (ясторфская культура) и получили ее уже от славян, возможно, вместе с разобранным выше названием.

8.

Культура металлов у славян позволяет построить свою относительную культурную

хронологию. По-своему характерно, например, схождение славянского и армянского

не в названии металла 'железо', а только в исходном для последнего -

дометаллическом - названии органического комочка 'железы' ('железá'

по-армянски - gełj). Ареальное индоевропейское название золота объединяет

с очень раннего времени славянский с германским, с какого-то момента - с

латышским, возможно - с фракийским (единственный при этом вероятный эпицентр

древней добычи и знакомства с золотом - Трансильвания, то есть Подунавье).

"Аргумент меди" (как можно выразиться в этом случае) очень четко и очень рано

разводит славянский и балтийский (убедительное изначальное наличие чуждых друг

другу названий: слав. *mědь, лит. vărias 'медь', лтш.

![]() ). Лишь

достоверно поздний металл 'железо' представлят инновационное обозначение, общее

для славян и балтов (слав. *želězo, лит. geležìs, лтш. dzèlzs,

др.-прусск. gelso), а эпоха железа (начало - около середины I тыс. до

н.э.) - наиболее вероятный terminus postquem балтославянского ареального

сближения. Название металла 'серебро' объединяет славян с германцами и балтами,

но совершенно очевидно, что речь при этом идет не об общем исконнородственном

термине, а о бродячем культурном заимствовании слав. *sьrebro, лит. sidãbras, лтш.

sudrabs, гот. sulubr, нем. Silber с

Востока, при передаточной роли индоариев Северного Причерноморья, причем наше

внимание привлекло местное название Σιβριάπα (у Птолемея, на Кубани),

предположительно читаемое нами как 'чистая вода', которое,

). Лишь

достоверно поздний металл 'железо' представлят инновационное обозначение, общее

для славян и балтов (слав. *želězo, лит. geležìs, лтш. dzèlzs,

др.-прусск. gelso), а эпоха железа (начало - около середины I тыс. до

н.э.) - наиболее вероятный terminus postquem балтославянского ареального

сближения. Название металла 'серебро' объединяет славян с германцами и балтами,

но совершенно очевидно, что речь при этом идет не об общем исконнородственном

термине, а о бродячем культурном заимствовании слав. *sьrebro, лит. sidãbras, лтш.

sudrabs, гот. sulubr, нем. Silber с

Востока, при передаточной роли индоариев Северного Причерноморья, причем наше

внимание привлекло местное название Σιβριάπα (у Птолемея, на Кубани),

предположительно читаемое нами как 'чистая вода', которое,

287

![]()

видимо, и сыграло свою формирующую роль при возникновении перечисленных выше северноевропейских названий серебра. Этот случай интересен как пример дальности торговых коммуникаций. О роли Кубани и Предкавказья в распространении серебра в Европе независимо от моих этимологических поисков писали и западные исследователи. Имеющиеся у Гамкрелидзе-Иванова (II, 715, примеч. 2) сближение европейского названия серебра с груз. wercxl- 'серебро' не отвечает этимологическим требованиям и не может быть принято, поскольку грузинское слово само скорее всего заимствовано из индоевропейского источника в Передней Азии (ср. Климов Г.А. Этимологический словарь картвельских языков. M., 1964, с. 63-84).

9. Если ставить вопрос о локализации древнейших славянских этнических контактов (ср. выше прежде всего древние латинско-славянские соответствия), то мы должны будем обратиться к Дунаю как некой оси размещения древних индоевропейских диалектов, идет ли речь о прагреках (проблема данайцев), праармянах, истоки которых тоже ищут вблизи Дуная. К славянам имел отношение прежде всего Средний Дунай. Название этой великой реки, представленное у славян в двух ареальных вариантах - *Dunajь (преимущественно северное) и *Dunavь (преимущественно юго-восточное, болг., макед., сербохорв.), как бы спустилось к славянам с Верхнего Дуная, из кельтско-германского ареала, при посредствующей роли германского (или готского) *Dōnawi-. Нижний Дунай первоначально славянам не был знаком, а равно и его древние названия Ἴστρος, Ματόας, видимо, дакского, фракийского (восточно-балканско-индоевропейского) происхождения, дошедшие до нас исключительно в свидетельствах греческой письменности. Интересно проследить и дальше степень знакомства славян с Нижним Дунаем. На первый взгляд, она кажется давней и интимной. Во всяком случае, болгарско-древнерусские контакты на глазах истории осуществлялись через Нижний Дунай. В традиционной славистике восточные и южные славяне сначала представляли единство, которое локализовалось теоретически на Украине, откуда - по крайней мере - восточная часть южных славян прошла затем на Балканы через низовья Дуная. Иногда прямо говорят о восточнославянских племенах или восточнославянских влияниях в Болгарии. Все ли было так в действительности? Недавно польский лингвист В. Маньчак, выделяющийся своими неортодоксальными взглядами, попытался объяснить так называемое "румынское чудо" (сохранение восточнороманского элемента как главенствующего на нижнедунайском Левобережье) тем, что не было традиционно принимаемых двух славянских потоков на Балканы, был лишь один - западный, со Среднего Дуная на Юг, и это дало возможность романскому элементу на Нижнем Дунае уцелеть, в то время как в западной части Балканского полуострова были ассимилированы славянами и балканороманский, и автохтонный балканский элементы.

288

![]()

Болгарские славяне начали проникать на собственно румынские территории лишь с

юга и притом - не раньше VIII-IX веков (Mariczak Mańczak W. Pourquoi la

Dacie, au contraire des autres provinces danubiennes, n'a-t-elle pas été

slavisée? Vox Romanica 47, 1988, р. 27 [ -->>

http://retro.seals.ch/digbib/view2?pid=vxr-001:1988:47::31 ]). Совершенно

независимо от Маньчака и на своем ономастическом, топонимическом материале

пришел к аналогичному заключению болгарский лингвист Й. Заимов, по мнению

которого, топонимические данные не подтверждают этот так называемый "второй

прорыв", или поток славян через Нижний Дунай в Болгарию с севера, наоборот, все

известные данные говорят за то, что славяне сначала спустились со Среднего Дуная

до Македонии, откуда потом часть из них двинулась на восток-северо-восток,

осваивая собственно болгарские территории (Заимов И. Заселване на българските

славяни на Балканския полуостров. София, 1967, с. 100 и сл.; Он же. Български

географски имена с -jь. София, 1973, с. 63, 156; Он же. Българските водни

имена като извор за етногенезиса на българския народ // Hydronimia słowiańska.

Wrocław, etc., 1989, с. 118).

10. Многое говорит за то, что расселение славян осуществлялось из Среднего Подунавья, причем в различных направлениях - к югу, как уже было отмечено, и к северу, на север от Карпат, в том числе - по долине Вислы, которая осваивалась человеком с юга на север. Это освоение носило характер инфильтрации в северных направлениях не одних только славян; по-видимому, и раньше них, и практически параллельно с ними перемещались туда также части других этносов индоевропейского происхождения. Для этих регионов характерно было чересполосное сосуществование различных этнических элементов. Нет сомнений в том, что славяне были далеко не первыми индоевропейцами к северу от Судет и Карпат. Не только германцы в северо-западной части этого обширного региона, но и несомненное для науки наличие восточнее германцев некоего "третьего этноса", то есть не германцев и не славян, но в целом достаточно интенсивно контактировавших с первыми, а, возможно, и со вторыми, а позднее, видимо, вновь ушедших к югу, а частично и ассимилированных другими. В этой ситуации нет ничего более естественного как перенесение германцами имени этого промежуточного "третьего этноса" на постепенно замещавшее прежних обитателей славянство. Поскольку германцы стали звать своих славянских соседей явно чужим именем "венеды", мы можем утверждать, что мы знаем, как назывался упомянутый особый "третий этнос". Он носил имя "венеды", точнее (со снятием действия германского передвижения согласных) - "венеты". Это были индоевропейцы вероятной иллирийской принадлежности, так сказать, северные иллирийцы. Это уже давняя научная констатация, но если в свое время ученые с воодушевлением искали и находили повсюду следы этих иллирийцев, то затем, осудив это увлечение как "паниллиризм", стали интерпретировать порой одни и те же факты совершенно иначе. Этот поворот

289

![]()

совпал с опубликованием идеи существования "древнеевропейской" гидронимии (Ханс Краэ, начало 60-х годов). Эта, по-своему продуктивная концепция этнически слабодифференцированной индоевропейской гидронимии, прослеживаемой от Западной Европы до Центральной России и от Балтики до Северной Италии, последовательно разрабатывается В.П. Шмидом (Геттинген). Не имея возможности входить в подробности, укажу на недостатки концепции, которые со временем выступили явно: слишком переоценивая нивелированность "древнеевропейского" слоя, Шмид и его школа склонны категорически отрицать этническую специфику и не признают никаких иллирийцев на Севере Германии и в польских землях, зачисляя ее в "древнеевропейскую" гидронимию и топонимию праиндоевропейского происхождения. С этим, конечно, трудно согласиться; нельзя не заметить также, что, решая свои задачи, эти исследователи широко прибегают к устаревшей корневой этимологии, тем самым резко снижая вероятность своих выводов

(- Schmid W.P. Der Begriff "Alteuropa" und die Gewässernamen in Polen // Onomastica XXVII, 1982;

- Idem. Alteuropa und Skandinavien // Namenkundliche Informationen 56. Leipzig, 1989;

- Idem. Zum Namen der Dosse // Namenkundliche Informationen 58. Leipzig, 1990;

- Udolph J. Neues aus dem vorslavischen Substrat der polnischen Hydronymie // Zeszyty naukowe Wydziału humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Nr. 10, Prace Językoznawcze, 1984;

- Idem. Zu Deutung und Verbreitung des Namens Dukla // Beiträge zur Namenforschung, Bd. 23, H. 1/2, 1988;

- Idem. Die Stellung der Gewässernamen Polens innerhalb der alteuropäischen Hydronymie. Heidelberg, 1990).

А между прочим, сбрасывать со счетов этноязыковую специфику особых, неславянских индоевропейцев к северу от Судет и Карпат можно только в ущерб научной правде, которая состоит в наличии очевидных повторов ряда названий здесь и, так сказать, in Illyria proprie dicta; таковы Дукля в Карпатах и Дукља в Черногории и давно отмеченное тождество Daleminze, местность на востоке Германии, и Dalmatia, иллирийская область на адриатическом побережье (этимологизируется в связи с особым названием овцы в албанском). Столь же конкретной этнической идентификации и этимологизации требуют птолемеевские названия народов на позднейших польских землях - Βούλανες, ср. Βυλλίονες в Южной Иллирии, то есть попросту - в Албании, от иллирийского обозначения укрепленного поселения, далее, Κάρβονες, также ориентировочно в Польше античных времен, последнее, скорее всего, от иллирийского апеллатива со значением 'олень'. Смысл этих беглых заметок в том, что подобные индивидуальные образования конкретного, по всей видимости, языка нельзя зачислять в безликие "древнеевропейские" элементы либо обходить их вовсе молчанием по причине их неудобного своеобразия. Малоправдоподобен и этноисторический итог, к которому приходит школа В.П. Шмида, будто к северу от Судет и Карпат до

290

![]()

прихода туда славян были не конкретные живые индоевропейцы иной языковой принадлежности, а какой-то праязыковой (!) индоевропейский слой.

11. После сказанного нам легче будет, наверное, понять и оценить с нашей лингвистической точки зрения ситуацию в польской археологии, которая непосредственно занимается древностями к северу от Судет и Карпат. Из литературы мы можем почерпнуть информацию о том, что благодаря трудам, в основном, Годловского среди части польских археологов, а также лингвистов приобрела популярность концепция, пришедшая на смену польской автохтонистской теории, кризис которой, видимо, назревал давно

(- Godłowski К. Przemiany kulturowe i osadnicze w południowej i środkowej Polsce w młodszym okresie przedrzymskim i w okresie rzymskim. Wrocław, etc. 1985;

- Rzetelska-Feleszko E. Perspektywy badań nad przedsłowiańskimi nazwami rzecznymi na obszarze Polski // Hydronimia słowiańska. Pod red. K. Rymuta. Wrocław, etc. 1989;

- Popowska-Taborska H. Przydatność badań językowych do rekonstrukcji wczesnych dziejów Słowian // Polszczyzna północno-wschodnia. Metodologia badań językowych (отд. отт.)).

Тщательно документируя конец пшеворской культуры и увязывая его с оттоком германского населения к римским границам (юго-запад, юг) и с готской миграцией на Юг Украины, исследования этой школы сосредоточиваются на возникающем "вакууме заселения" (pustka osadnicza), протяженностью примерно около ста лет. Появление славянского населения датируется при этом лишь началом VI в., а сам постулируемый приход его с Востока изображается весьма схематично и недостаточно убедительно. Остается также для нас, лингвистов, неясным, как непротиворечиво увязать этот тезис о полном "вакууме", а значит, перерыве непрерывности и очевидную все-таки для всех преемственную связь и сохранность немалого числа различных дославянских индоевропейских следов в топонимии Польши. Абсолютной "пустоты", разумеется, не было. Полемическая заостренность против "автохтонизма" привела, похоже, к тому, что не принимается в расчет более ранняя (до VI в.) возможность славянской инфильтрации, которая могла и ускользнуть от внимания археологов; ведь сам Годловский тоже признает, что отсутствие археологических стоянок еще не говорит о незаселенности! Поэтому уместно напомнить, например, о взглядах В. Хенселя о непрерывности культурного развития этих территорий от римской эпохи и даже более ранних эпох до раннего средневековья, ввиду большей адекватности этих взглядов лингвистическим аргументам, свидетельствующим - я считаю долгом это лишний раз подчеркнуть - о реальности прямых венетско-славянских контактов (сюда же несохранившиеся названия племен и мест явно дославянского вида вроде Licicaviki, Śrem и др. в польской и соседних письменных традициях), а, следовательно, и о более раннем появлении здесь славян. Кроме того, лично у меня создалось впечатление, что В. Хенсель обнаружил

291

![]()

гораздо большую готовность к диалогу, чем кто бы то ни было другой в современной польской археологии. Славянский этнос к северу от Судет и Карпат не только ассимилировал местных неславянских индоевропейцев, как это произошло с вероятными иллирийцами силингами (польск. Śląsk 'Силезия' < праслав. *sьlęźьskъ < *siling-), но и вовлекал их в откатную волну своих миграций к югу, что случилось с неславянским племенем милингов, завуалированных, например, в названии деревни Mlądz под Варшавой, согласно удачной этимологии З. Штибера, из праслав. *mblęg- < дославянское *miling-. Вместе с потоком славян, залившим Грецию, эти милинги дошли до юго-западной оконечности Пелопоннеса и там осели (Константин Багрянородный, De adm imp., X век, повествует о племени Μηλιγγά уже как о славянах).

12. Исследователи, которые помещают предположительный древнейший ареал балтов в верховьях Днепра и Оки (Бирнбаум, Голомб), явно недооценивают очень древние балто-дакофракийские контакты. Поскольку затронутые этими связями палеобалканские индоевропейцы (фракийцы) уже очень рано распространились также в западной части Малой Азии (предполагается, что это имело место уже во II тыс. до н.э.), куда, кстати, эти фракийские племена принесли с собой и точные ономастические соответствия балтийским названиям племен и поселений - таким, как Kaunas, Prienai в Литве (а в названии турецкого города Bursa, античное Προυσα к югу от Мраморного моря, до наших дней сохранилось имя западнобалтийского народа прусов), правомочен вывод о датировке балто-палеобалканских отношений III тыс. до н.э. (Дуриданов). Эти балто-палеобалканские контакты могли осуществляться во всяком случае южнее Припяти, где прослеживаются гидронимические и топонимические следы как балтийских, так и балканско-индоевропейских языков. В науке неоднократно ставился вопрос о непрерывности связей балтийского и палеобалканского топонимических ареалов (ср. Римша В. Балтийские и палеобалканские соответствия некоторых названий рек Правобережной Украины // Советское славяноведение 1982, № 1, с отсылкой, в частности, к книге О.Н. Трубачева о гидронимии Правобережной Украины, 1968 г.). Для нас сейчас существенно другое, что именно там, южнее Припяти, основываясь на только что изложенных данных, следует искать и древнейший балтийский этноязыковой ареал вообще. Вспомним то, что говорилось выше о древнейших славянско-латинских языковых контактах, которые также относились к III тыс. до н.э. и притом локализовались предположительно в другом регионе (Среднее Подунавье, Паннония, словом - близость к Центральной Европе). Что касается балто-славянских отношений, то они не дают оснований говорить ни о балто-славянском языковом единстве, ни о каком бы то ни было дочернем (или сыновнем) отпочковании праславянского от западной части прабалтийского, но только о вторичном, постэтногенетическом

292

![]()

(хотя уже довольно длительном, насчитывающем две - две с половиной тысячи лет, начиная с эпохи железа) сближении славянского и балтийского. Даже те, кто еще не отказался от понятия "балто-славянская общность", склонны порой его осмысливать как своеобразный языковой союз (см.: Boryś W. Leksyka prasłowiańska a leksyka bałtycka // Z polskich studiów slawistycznych, seria VI. Warszawa, 1983, c. 69).

13. Говоря о лингвистической характеристике Среднего Подунавья, можно согласиться с тем, что здесь многое еще не сделано. Отсутствует, например, единый свод славянской топо- и гидронимии среднедунайского региона - стран к югу от Судет и Карпат, то есть приблизительно в рамках старой Австро-Венгрии или ее значительной части. Правда, в масштабе отдельных частей этого региона предшественниками проделана серьезная работа, на которую можно опереться. Это "Slovenský juh v stredoveku" Я. Станислава, с богатым материалом по венгерской ономастике славянского происхождения, капитальные описания ономастики различных комитатов Венгрии, ряд изданий "Этимологического словаря географических названий" Л. Киша (на венгерском языке), исследования В. Шмилауэра по гидрографии Словакии и по заселению Чехии, ряд частных работ И. Книежи, Э. Моора и других славистов и унгаристов.

Специфика среднедунайского аспекта разысканий древнейшего ареала славян, как известно, еще и в том, что на нем как бы тяготеет репутация чего-то очень старого (времен Нестора-летописца и средневековых чешских и польских хронистов) и как бы донаучного. И поэтому, несмотря на то, что новая попытка реабилитации и обоснования древнего обитания славян на Дунае предпринимается с позиций современной науки, отношение к этому преобладает сдержанное. Сдержан в своей оценке, например, X. Бирнбаум (Лос-Анджелес, Калифорнийский университет), уделивший больше других внимание моим работам на эту тему, при всем том, что он весьма высоко ставит научный уровень и аргументационную оснащенность этих работ (см. Бирнбаум X. Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987, passim; Он же. Славянская прародина: новые гипотезы // Вопросы языкознания 1988, № 5). Кстати, о фактах. Не следует думать, что главная уязвимость этой новой гипотезы ("новой" - по той логике, что она - из числа того старого, которое забыли и не желают вспоминать) - что главный изъян здесь - в недостатке фактов. Фактов разных уровней много, можно сказать - достаточно, и в нынешнем своем изложении я привел немало таких, от которых не отмахнуться, но предубеждение, нежелание расстаться с привычными убеждениями всегда было сильнее всяких фактов. Вот и мой дружественный критик Бирнбаум все-таки заключает: "Моя собственная нынешняя точка зрения такова, что наиболее раннюю область расселения славян, уже полностью сформировавшихся как таковых, следует, правда, предполагать

293

![]()

между Карпатами и Средним Днепром, но что отдельные славянские группы могли вскоре перевалить через Карпаты или обойти их и что вслед за ранним прорывом славян вплоть до Юга Балкан (Греция), приходящимся еще в позднепраславянскую эпоху, позднее последовал отток из наиболее южных районов (хотя при этом отдельные славянские племена, как например милинги и езериты на Пелопоннесе, осели там навсегда), и мы должны также считаться с обратной северо-восточной миграцией (в области, которые славяне населяли когда-то, а частично и продолжали населять, в частности, Трансильванию, но также и Волынь-Подолию и Среднее Поднепровье) либо с дальнейшим переселением и теперь уже северо-западным распространением славян (в нынешний немецкий ареал между Одером-Нейсе, с одной стороны, и Эльбой-Заале, с другой, а также за их пределы" (Birnbaum Н. Zur Problematik des Urslavischen // Croatica-Slavica-lndoeuropea // Wiener slavistisches Jahrbuch. Ergänzungsband VII. Herausgegeben von G. Holzer. Wien, 1990, S. 22-23). В основе своей вполне традиционная, концепция Бирнбаума, кажется, некритически дополнена новыми утрированными построениями Г. Кунстмана о приходе славян на берега Балтийского моря и в другие северные районы с Юга Балкан, из Греции, Далмации. Надо знать, что у Кунстмана все построено на диковинных и неприемлемых этимологиях вроде слав. *uklěja (название рыбы) - из греч. εὔκλεια 'добрая слава' (!), Arkona, местное название, - из греч. ἄρχων, абодриты, название племени, - из греч. ἀπάτριδες 'безродные' и т.д. в том же роде (Kunstmann Н. Beiträge zur Geschichte der Besiedlung Nord-und Mitteldeutschlands mit Balkanslaven. München, 1987, passim). Мою теорию Кунстман не совсем точно называет "neue illyrische These" и характеризует ее как "ошибочные выводы из остроумных наблюдений", подразумевая под последними мои этимологии. Так что - плохо ли, хорошо ли - какой-то диалог завязался, а это, наверное, важно. Все-таки идея дунайской прародины славян вновь носится в воздухе и уже не один год. Вовсе не стремясь все сводить к своим работам, я с удовольствием назову здесь диссертацию, выполненную в 1983 г. в Колумбийском университете и основанную на пересмотре исторических источников в пользу положительного решения вопроса о дунайской прародине славян: Bačić J. The emergence of the Sklabenoi (Slavs), their arrival on the Balkan peninsula, and the role of the Avars in these events: revised concepts in a new perspective. Columbia university. Ph. D. 1983. Ann Arbor, 1984.

Автор диссертации, Яков Бачич, американский славист, хорват по происхождению, работал тогда в университете города Юджин, штат Орегон. Он приехал оттуда на автомобиле за 400 км в Сиэтл специально, чтобы послушать мою лекцию по этногенезу славян, которую я прочел в Вашингтонском университете Сиэтла в мае 1986 г. Вообще в ту мою поездку в США в апреле-мае 1986 г. пять американских университетов из десяти проявили интерес именно к

294

![]()

этногенезу славян (Колумбийский, Мичиганский, Чикагский, Вашингтонский в Сиэтле и Калифорнийский з Беркли, Сан-Франциско). Аналогичный интерес к этногенезу и прародине славян мне хотелось бы предположить и у нашего читателя, слушателя, студента, просто - коллеги одинаковой со мной или близкой специальности, и иногда это действительно проявляется, причем совершенно неспровоцированно. И это как раз не должно удивлять хотя бы потому, что названный сюжет, будучи, как сейчас говорят, наукоемким в высокой степени, питает не только мысль, но и самосознание. Больше удивляет, когда, вместо ожидаемого бескорыстного интереса (а он только и нужен), встречаешь холодносдержанное отношение, тщательное неупоминание или заглазные реплики, вроде того, что "никто так не думает, он. один так думает" (это насчет дунайской прародины славян), как если бы такие вопросы решались через групповую договоренность или голосование (а я все больше думаю, что наши столичные интеллектуалы превыше всего ставят групповую договоренность). Впрочем, вполне возможно, что это тот случай, который имеют в виду чехи, когда говорят - to chce čas (приблизительный перевод "потребуется время, чтобы это пришло"). Еще два литературных примера, без комментариев, для информации. Один довольно странный анонимный материал-проспект, опубликованный на русском языке в журнале "Slavia" (ročn. 59, 1990, seš. 3, с. 308 и сл.) под названием "Очерки истории культуры славян. Т. 1. Раннее средневековье" эшелонирует, так сказать, по степени важности: "Ч. 1, § 1.... Гипотезы о местонахождении славянской прародины. Висло-одерская, висло-днестровская (днепровская? - O.T.), висло-одерско-днестровская. Другие теории (припятская, неманско-припятская, карпатская, дунайская)". Ну, и еще назову вузовский учебник, изданный в современной Грузии: Чедиа В.В. Введение в славянскую филологию. Изд. Тбилисского ун-та. Тбилиси, 1990, с. 81, карта "Территория праславянского языка в ранний период его развития", с нанесенными ареалами по гипотезе A.A. Шахматова (Неман - З. Двина), Л. Нидерле (к северу от Карпат - до Припяти), М. Фасмера (бассейн Припяти), Я. Розвадовского (Верхний Днепр - Десна), Т. Лер-Сплавинского (от Одера до Среднего Днепра), О.Н. Трубачева (Средний Дунай). - В перечне и на карте учебника следовало добавить, по крайней мере, еще две гипотезы - среднеднепровскую (Ф.П. Филин, К. Мошинский) и карпатско-галицийскую (Ю. Удольф). Именно с этим последним ономастом, принадлежащим к школе Вольфганга Шмида, я позволю себе подискутировать в заключение, предложив один-два эпизода, одновременно - наукоемких, раз уж мы заговорили таким современным языком, и весьма существенных в плане наших этногенетических разыскании.

14. Из названий рек Среднего Подунавья особое внимание привлекает Morava, название левого притока Дуная. В этой своей чешско-

295

![]()

словацкой форме данный гидроним безусловно принадлежит славянскому, однако его распространение в славянском мире весьма своеобразно и, можно сказать, ограниченно, причем можно утверждать, что все прочие примеры Morava так или иначе восходят к среднедунайской Мораве: это и Morawa в бассейне Вислы, на польской территории, и более проблематичная Мурава по Днепру и несколько особая Murachwa в бассейне Днестра (точно так же вторична южная, сербская Морава, на которой мы здесь не останавливаемся). Безусловность восхождения остальных (в общем немногочисленных) западно-, восточно- и южнославянских случаев к среднедунайскому Morava позволяет взглянуть на последний как на изначально эндемичный именно для Среднего Подунавья. Древность славянского Morava подтверждается наличием близкой формы названия этой реки - Marus - у латинских авторов (Тацит, Плиний) практически с начала нашей эры. Своеобразие этой древней записи Marus заключается в том, что до сих пор языковедам не удалось сколько-нибудь однозначно идентифицировать ее языковую принадлежность. Ясно, что это не германская форма, поскольку отмечены случаи ее вторичной германизации: такова, по видимому, Murachwa на Днестре, позволяющая предполагать старое герм. Marah(w)a, как бы с вторичным подравниванием исхода слова под герм. *ahwō 'река, вода'. Нет у гидронима Marus ни характерных иллирийских, ни фракийских языковых примет (его пытались зачислить в иллирийские и фракийские). Вместе с тем индоевропейская принадлежность названия Marus не оставляет сомнений, но это как бы недифференцированно индоевропейская форма, то есть подходящая по своей характеристике под понятие "древнеевропейской" гидронимии тем более, что Marus, будучи этимологически родственно и.-е. *mori 'море', является классическим гидрографическим термином, которые и составляют, по концепции Краэ, корпус "древнеевропейской" гидронимии ("Wasserwörter"). Правда, в отличие от значительной части выявленных по настоящее время "древнеевропейских" гидронимов, Marus совершенно не наделен их летучестью, будучи эндемичным, как уже сказано, среднедунайским названием. В свете изложенного преемственность Marus - Morava кажется особенно тесной и как бы непрерывной. По-видимому, именно так надо оценивать эти отношения недифференцированно индоевропейского Marus и уже славянского Morava, ибо говорить о "славянизации" дославянского Marus (так еще Фасмер, позднее - Удольф), значит подчеркивать разноязычность обеих форм и как бы перерыв непрерывности, на что у нас нет в данном случае больших оснований. Случай, кажется, нуждается в более тонком подходе, ибо перед нами пример индоевропейско-славянской языковой преемственности в исследуемом регионе. Античное Marus, кстати, структурно весьма близко тоже античным и тоже среднедунайским гидронимам Savus, Dravus - современные Sava, Drava. Совершенно очевидно, что те речные

296

![]()

названия более мелких рек - Sawa, Drawa, которые известны уже на территории Польши, - явно вторичные и четко среднедунайские импорты на север. И Sava, и Drava - тоже индоевропейские названия без четкой этноязыковой характеристики (различия корневого вокализма a/o между ними и славянским Morava нужно иметь в виду, но они носят второстепенный характер). Случай эндемичного среднедунайского гидронима Marus-Morava, совершенно четкая однонаправленная его и двух других только что рассмотренных речных названий миграция на север со Среднего Дуная, результатом чего явились Morawa, Sawa и Drawa на польских территориях, небезразличны для нас в аспекте теории дунайской прародины славян и в общем числе критериев каких бы то ни было других воззрений на этноязыковое прошлое славян. Я не могу пройти мимо того бросившегося мне в глаза факта, что в исследованиях В.П. Шмида и Ю. Удольфа интерес к этому ряду Marus, Savus, Dravus - польск. Morawa, Sawa, Drawa как раз упал, хотя речь идет о заведомо древних по происхождению гидронимах с территории Польши, которой геттингенские лингвисты уделяют повышенное внимание в общем плане "древнеевропейской" гидронимии. Причина такого умолчания (в новейшей книге Удольфа 1990 г. о месте польской гидронимии в рамках "древнеевропейской" гидронимии практически не обсуждается Morawa) - в однобокой подчиненности всего изложения постулату Шмида о центральной позиции балтийской гидронимии в "древнеевропейской" гидронимии в целом; в русле этой концепции Польша подчеркнуто рассматривается как соседняя с балтийским ареалом и переходная по отношению к последнему. Как раз Morawa не имеет балтийских соответствий, хотя, как мы видели, вполне претендует на статус "древнеевропейского" названия. Это "выпадение" ее из жесткой концепции Шмида - Удольфа решило ее судьбу. Практически, замечу, то же можно сказать и о речных названиях Drawa, Sawa: четких балтийских соответствий им нет. Лично меня эта особенность не удивляет и не смущает, потому что я никогда не разделял крайних взглядов о центральности балтийской гидронимии в составе "древнеевропейской" и уже высказывал свои соображения о скоплении названий "древнеевропейского" вида в Прибалтике как о периферийной "вспышке" в зоне экспансии. Не будучи скованы описанным комплексом, мы, надеюсь, можем по достоинству оценить важность гидронимических свидетельств Marus, Savus, Dravus для проблемы древнего дунайского ареала славян.

Что касается праславянского гидронимического инвентаря Среднего Подунавья в целом, то я уже писал о том, что, несмотря на тысячелетнее господство иноструктурного венгерского языка, древние славянские водные названия этого региона обнаруживают наличие четких славянских словообразовательных и морфонологических признаков (суффиксальные производные, префиксальные и двуосновные сложения) и моментов архаики, а именно - почти исключительное

297

![]()

использование физиографической лексики типа уже упоминавшихся "Wasserwörter" Краэ).

15. Сказанное относится и к западной части Среднего Подунавья, традиционно именуемой Паннонией. Постепенно проясняются детали древней славянской номенклатуры Балатона и его окрестностей. При этом слав. *Pleso (ср. античное название Балатона - lacus Pelso у Плиния, NH III, 24) было названием большей, плесообразно вытянутой части озера. Здесь полезно обратить внимание на ареально наиболее близкие случаи значения 'озеро' у словацкого слова pleso. Что касается так называемого Малого Балатона (венг. Kis-Balaton), более заболоченной части озера, то Книежа в свое время полагал, что название Balaton относилось по понятным причинам именно к нему (Zelko I. Prekmurska ledinska imena in panonskoslovenska // Slavistična revija, letn. 33, 1985, št. 4, c. 464). Так снимается старое - мнимое - противоречие между двумя названиями Балатона, античным и венгерско-славянским, притом, что оба оказываются конкретно приуроченными славянскими. Разумеется, венг. Balaton является аккомодацией славянского *boltьnъ, *Блатьнъ 'болотный', которое логичнее ассоциировать с названием древнего города у западных берегов Малого Балатона (церковнославянское *Блатьнъ градъ кирилло-мефодиевских времен). Сам же Малый Балатон с его топкими, поросшими тростником берегами назывался у славян, наверное, просто *Bolto, Болото. К славянской номенклатуре этого озера удивительно близко и античное название древнего племени Oseriates, озериаты (разве только суффиксальное оформление -iat- тяготеет к неславянскому - иллирийскому; здесь нельзя не вспомнить близкое племенное название Ἐζερῖται у Константина Багрянородного, De adm. imp., упоминаемое там уже как название славянского племени, наряду с милингами, на Пелопоннесе, о чем у нас было выше).

Мы подходим к важному вопросу сопредельности и сосуществования славянского и неславянского этносов на одной и той же территории, в таком очевидном разноязыком и разноэтническом регионе, каким была древняя Паннония. Конкретно я имею в виду иллирийско-славянскую преемственность, поскольку славянская лексика и семантика 'болото', 'болотный' точно воспроизводит значение иллирийских названий *Pannona 'болотный (город)' (убедительно проэтимологизировано еще Фасмером на базе близкой индоевропейской диалектной лексики со значением 'болото'), откуда Pannonia - что-то вроде 'Страна Болотного города' (название страны по главному городу - не редкость в древности). Одна такая пара иллирийско-славянской преемственности в данном районе существенно перевешивает негативный фактор естественной малочисленности следов славянства, дошедших до нас именно в Паннонии. Правильно истолковать их, найти к ним подходы дает возможность только новая концепция древнего обитания славян на Дунае. Против нее направлена

298

![]()

полемическая статья Ю.Удольфа под названием-вопросом "Kamen die Slaven aus Pannonien?" (Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wczesnośredniowiecznej. T. 1. Wrocław, etc. 1987, c. 167 и сл.). Скажу одно: от решения этого главного и очевидного вопроса Удольф уходит и ответа на него дать не может, повторяя лишь заключения предшественников, что Pelso не связано со слав. pleso, которые нас удовлетворить не могут. Гетерогенное языковое сосуществование он недооценивает (иллирийцев, как мы знаем, и Удольф, и его учитель Шмид игнорируют). Остается добавить, что при этом Удольф демонстрирует явно не лучшие образцы этимологического анализа, обнаруживая склонность опять же к оголенно корневой этимологии. Даже Bustricius, средневековая запись паннонского гидронима, Упольф охотнее связывает с какими-то близкими германскими апеллативами(?), чем с гидронимически тождественным славянским Bystrica. Убедив сам себя, автор заключает статью утвердительно: "Die Slaven kamen nicht aus Pannonien". Дело за малым - убедить также нас.

16. Свое беглое изложение относящихся сюда проблем я, наверное, закончу признанием, что проблем этих больше, чем удалось охарактеризовать здесь, и они принадлежат самым различным уровням и имеют разную хронологию, начиная с индоевропейской, если вспомнить об идее концентричности праиндоевропейского и праславянского ареалов - идее, имеющей не один только языковой аспект (ср. мнение об индоевропейской принадлежности дунайского культурного круга), но и языковой аспект этой индоевропейско-славянской концентричности в общем прочно укоренен в науке (здесь достаточно сослаться на отнесение индоиранских, греческих, германских, балтийских и славянских диалектов к центральным с их инновациями - ассибиляцией палатальных, утратой придыхания звонких смычных, в отличие от периферийных, архаизирующих индоевропейских диалектов - тохарских, анатолийских, италийских, кельтских: Kortlandt F. The spread of the Indo-Europeans // The Journal of the Indo-European Studies, vol. 18, Nos. 1-2, 1990). Далее назовем проблему широкой типологической и исторической переинтерпретации отношения названий Великая Моравия versus Моравия, насчет которых в литературе, кажется, преобладают солидные заблуждения. По-прежнему остро стоит задача правильной интерпретации источников, среди них - тот случай, например, когда, читая небольшой, но важный для дунайской проблемы текст анонимного баварского географа "Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii" (Описание городов по северному берегу Дуная), все-таки неоправданно вырывают многие названия из контекста - от их приуроченности именно к северному берегу Дуная. "Северный", тождественное нашему 'левый', было, по-видимому, во многих отношениях актуально и для географической ориентации региона и для номинации. Последнее уместно вспомнить в связи со среднедунайскими северянами, которые

299

![]()

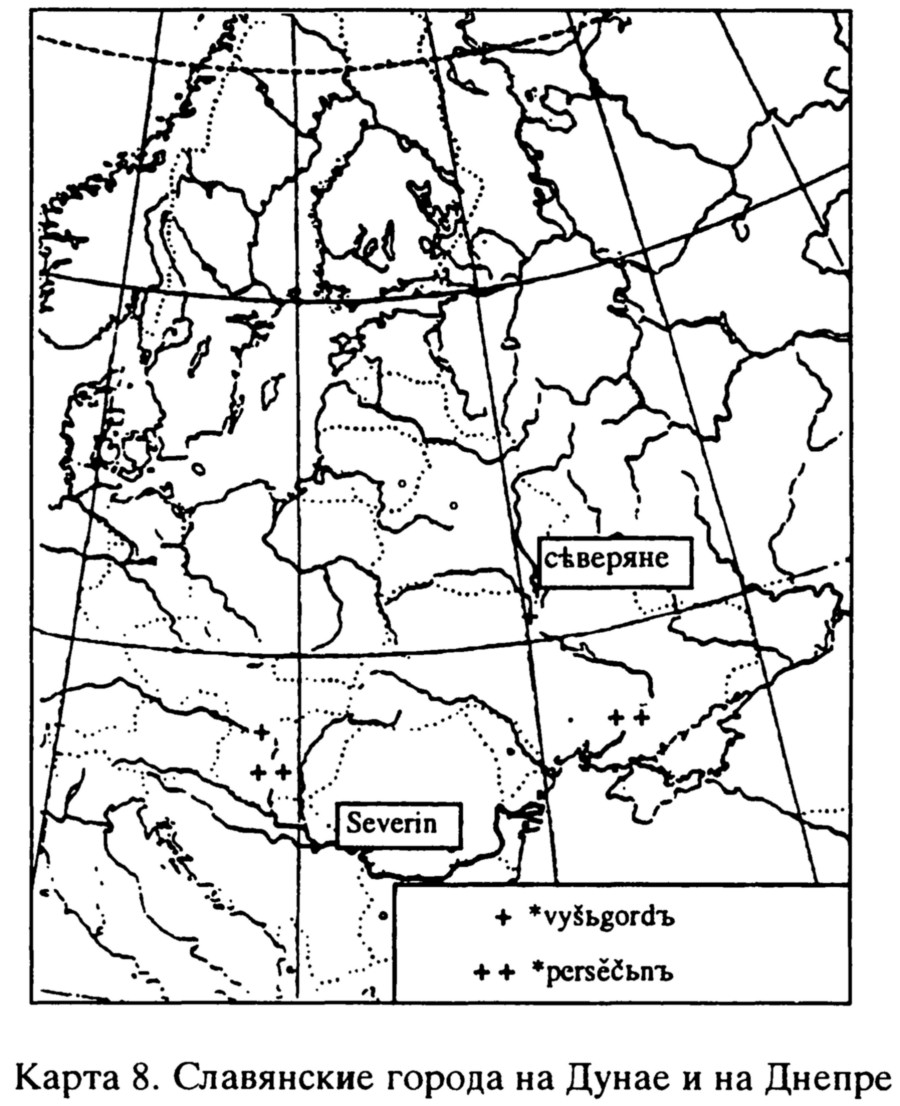

одновременно и левобережное дунайское племя, от какового в местной венгерско-румынской топонимии сохранились лишь смутные следы, а было это, наверное, значительное племя, ибо о нем у баварского анонима говорится как о "королевстве, откуда будто бы вышли все славяне, как утверждают" (в памятнике стоит форма Zeriuani, которую еще Нидерле отнес к Прикарпатью, а другие прямо отождествляют с древнерусскими северянами). Но проясняющаяся сейчас схема движения славян со Среднего Дуная на юг, а оттуда - на восток, в позднейшую Болгарию, делает более осмысленным возведение к среднедунайским северянам (= левобережным дунайцам) и этих север, или северян, Северо-Восточной Болгарии, которых слишком прямолинейно увязывали с древнерусскими северянами. Приход последних с Дуная - особый, но тоже вполне законный вопрос.

© Palaeoslavica I (1993), р. 9-40.

2. К ОТДАЛЕННЕЙШИМ ИСТОКАМ НАШЕГО САМОСОЗНАНИЯ. ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОДНОЙ КНИГИ

Книга [*], о которой дальше пойдет речь, вышла в свет в самом конце 1991 г. тиражом в одну тысячу экземпляров, что заведомо обрекло ее на малую доступность. Но даже если бы издатели расщедрились на тираж, по крайней мере, в десять или пятнадцать раз больший (что в глазах человека, знающего фактическую сторону дела, не нуждалось бы в оправдании - ведь затрагиваются древние судьбы доброй дюжины языков, народов, культур...), я должен признать, что все равно и тогда оставался бы этот барьер ограниченной доступности. Обычный в таких ситуациях парадокс сводится к тому, что широкое читательское внимание затрудняется библиографическим и операционным аппаратом, столь необходимым автору для аргументации мыслей, которыми он так хотел бы поделиться с читателем. Короче говоря, книга написана для специалистов, как сказано в аннотации к ней: "для языковедов, историков, археологов, этнографов, всех интересующихся вопросами славянской культуры". Но, думается, что и не только для них одних; было бы обидно, если бы книги писались специалистами для специалистов,

*. Трубачев О Н. Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М.: Наука, 1991, 271 с.

300

![]()

то есть для самих себя... В научной информации наибольшую ценность представляет все же та сердцевина, которая способна заинтересовать наибольшее число людей. За примером далеко ходить не надо; книга, о которой я собираюсь рассказать, излагает некоторые новые для науки взгляды на этническое прошлое славян, в их числе - русских, украинцев, белорусов (славян восточных), а также южных и западных славян. Субъектом описываемых или воссоздаваемых (реконструируемых) отношений оказываемся мы сами (постольку, поскольку в нас продолжается жизнь наших предков), а это, согласимся, не может не интересовать нас. Рано или поздно каждый человек задает себе этот вопрос, - кто он и откуда. Вернее будет сказать, что для самого человека лучше, если вопрос этот он задаст не слишком поздно. Речь идет о самосознании человека, о том, что ему самому было, в общем, всегда едва ли не дороже хлеба насущного. В наше время, не очень богатое хлебом, мы видим тому достаточно подтверждений, вплоть до трагических сигналов.

Бывает, к сожалению, когда из-за недостатка популяризации до широкой читающей публики не доходят факты и идеи, которые того заслуживали бы. Это, конечно, наша, авторская, вина или беда, признаюсь - и моя тоже. Вот поэтому, когда меня пригласили рассказать о вещах мне близких и одновременно представляющих общий интерес, я вспомнил о такой форме, как презентация книги, к которой сейчас время от времени прибегают (главным образом, на политической арене). Тем более, что осенью 1991 г. я уже имел случай беглой презентации своей книги, выступая в Гейдельбергском университете по проблемам культуры древних славян на основании свидетельств их языка и прежде всего - этимологии.

Спектр по-настоящему интересных вопросов здесь огромен, и было бы заблуждением полагать, что все это кануло в безвозвратное прошлое и никого теперь, кроме узких специалистов, не касается. Наша нынешняя культура - лишь маленький отрезок, эпизод продолжительной и непрерывной - в серьезнейшем смысле этого слова - культурной эволюции. Убедить нас повернуться к ней спиной, вообще попрать или, скажем, вдруг начать датировать ее с октября или, чего доброго, с августа никто не вправе. Если бы речь шла о сущих пустяках, то ими так охотно не спекулировали бы иные политики, как они это делают подчас сегодня на все лады. Удивительные ухищрения можно наблюдать на примере названия Великороссия. Давно ли уважаемый читатель встречал его в последний раз в прессе, в политической литературе? В том-то и дело, что и припомнить трудно, а умолчание - метод испытанный. Сначала - посеять подозрение, что Великороссия - термин шовинистический, великодержавный, а потому-"не наш", затем постараться спустить эту установку в школьные учебники истории и - дело сделано, еще одной печатью припечатано наше самосознание, получен еще

301

![]()

один суррогат, вместо подлинного знания. А пытливый взгляд честного историка языка и этноса видит другое: такие названия, как Велико-россия, Велико-британия никакого самовеличания перед другими странами, другими народами, как это многим до сих пор мнится, не выражают. Их подлинный, изначальный смысл делается понятным из окружающего контекста, потому что названия эти возникли как ориентационные, они как бы знаменуют область вторичной колонизации и ее отношение к области исходной. Так, Великобритания (раз уж мы ее упомянули) образует в указанном смысле пару с Бретанью, исходной областью на материке; древнейшая колонизация острова шла оттуда. И таких примеров довольно много в древней истории разных стран и народов; жаль, что почти все они оказались принесены в жертву политическим спекуляциям и кривотолкам. Проистекающие отсюда искривления национального самосознания и раздор между близкими нациями делают понятным, насколько все это небезобидно. А в сущности тут все довольно просто: и античная Великая Греция - это вторичные поселения греков в Нижней Италии, и Великая Моравия времен наших первоучителей - свв. Кирилла и Мефодия - это область к югу от той Моравии, что в теперешней Чехии. Иногда старая, исходная область начинает в итоге называться "Малая", "Мало-", что также не следует понимать буквально или оценочно. Например, в составе польских земель Малопольша зовется так именно по той причине, что славяне, предки поляков, освоили ее раньше, чем Великопольшу, расположенную дальше на север. Знать эти примеры необходимо и нам, если мы хотим правильно понимать самих себя, живущих в Великороссии, для которой - для Руси Великой - Русь Малая, Малороссия всегда имела смысл Руси изначальной.

Ушло то время, когда земли к югу от Припяти и Десны звались Русью и возобладало (тоже старинное и объективное) название этих земель за их окраинность - Украина. В живой речи на Украине никто теперь Украину Русью не называет. Следы былого, как нередко бывает в подобных случаях, еще хранятся, впрочем, на собственных перифериях национально-культурного ареала да еще у соседей. На крайнем западе Украины еще сохраняется память называния этих мест Подкарпатской Русью, а жителей - русинами, так же зовут себя по сей день жители небольшого украинского (украинскословацкого) очага в Югославии. До недавнего времени и поляки употребляли слово Русь для обозначения Украины. Да, память все же стирается, а вакуум знания заполняется его суррогатами. Эти названия, на которые я приглашаю взглянуть лишь как на объективные указатели направления великих миграций прошлого, в нашем случае - с Руси изначальной, приднепровской на позднейшую Великую Русь (и - никак иначе! Хотя ведь пытаются и иначе - представить дело так, будто великорусы Новгорода Великого прибыли откуда-то с запада и лишь потом, по пути вниз по Днепру, встретились с довольно

302

![]()

чужой южной Русью...), - эти названия Русь, Малороссия, Великороссия порядком захватаны грязными руками политиков и ими же, похоже, прежде времени сданы в архив. Цель: искажение и моделирование рядового сознания, как раз выгодно нетвердого по части правильного понимания подлинной истории наших названий, а через них и - своей собственной истории. Когда я говорю "история", я хотел бы при этом не ограничиваться позитивистским, прямолинейным пониманием истории как только письменной истории, то есть только того, что черным по белому записано в ее анналах. Во-первых, любая самая богатая письменная традиция обязательно грешит пробелами; кроме того, запись явления и возникновение явления в живой речи - это совершенно разные вещи, запись сплошь и рядом случайна, и название всегда появляется намного раньше. В нашей - исторической науке, по-моему, не очень утруждают себя правильным пониманием этих различий. Так, Москва (обозначение и обозначаемое) появилась, конечно, намного раньше случайной летописной записи под 1147 годом. А ведь с легкой руки историков именно эту дату записи празднуют как дату основания города... Точно так же позитивист готов факт первого упоминания Великой и Малой России в документах константинопольской греческой патриаршей канцелярии XIV в. представить чуть ли не как время и даже - место возникновения названия, тогда как мы здесь имеем дело со случайной записью, упоминанием того, что возникло раньше и в совершенно другом месте. Принципиальную зависимость исторической науки от письменных источников и осторожность ее по отношению ко всякой реконструкции понять можно. Но - этого явно недостаточно для более глубокого постижения всей Истории, значительная часть которой так и не отложилась в письменности. Для этих целей требуются и реконструкция, и широкое сравнение форм, и - не в последнюю очередь - правильная оценка типологии их возникновения, развития и употребления. Все это - задачи современного сравнительного языкознания, которые обретают полную свою актуальность, просто призваны прийти на помощь в большом вопросе генезиса Великой, Малой, Белой Руси, их названий, отделить идеологизированные, политизированные плевелы от самого зерна, прояснить, оздоровить сознание тех людей, которым это небезразлично, потому что это их язык, их народ, их страна.

Я коснулся несколько подробнее эпизода, который может представить общий интерес, а в моей книге, которую я тут как бы "презентую" читателю, он занимает совсем немного места. Мне, кстати, думается, что презентация и не должна сводиться к чинному изложению содержания частей и глав книги. Имея перед собой широкого читателя, носителя исследуемых в книге языков, я просто предлагаю ему несколько произвольный выбор решений, ответов на возникающие вопросы или то, что можно отнести к полезным

303

![]()

сведениям. Избрав, таким образом, жанр свободной беседы, я позволяю себе порой также совсем выходить за рамки презентуемой книги, делиться дополнительными впечатлениями и соображениями, главное - лишь бы они были на тему истоков нашего самосознания.

Но сначала - несколько слов о центральном для нас этническом названии, которому и в книге уделяется заслуженно большое место, - об имени славяне. Сейчас время всевозможных опросов населения, а я рискну тут предрешить данные опроса, который никем не проводился. Боюсь, что, вздумай кто сейчас опросить достаточно большое число русских - людей села или людей "у станка" (интеллектуальные слои оставим в стороне), задав им один-единственный вопрос: сознают ли они себя славянами? - уверенных ответов практически не будет. Вероятно, вопрос вообще останется непонятым. А было так не всегда. То, что мы можем наблюдать сейчас, есть определенная деградация самосознания. Возможно, началась она давно, но довершали, "добивали" ее уже на памяти последних поколений. Люди, чья духовная зрелость пришлась на 30-ые годы, хорошо помнят и свидетельствуют, что слово "славянский" в их представлении было синонимом чего-то реакционного и консервативного. Юмористы и те приложили свою руку ("славянский шкаф", "гей, славяне" - очень смешно...). Война приостановила эту свистопляску, но ущерб оказался, похоже, непоправимым. А между прочим, имя славяне представляет собой замечательный культурно-исторический феномен, и я пишу об этом в вышеупомянутой книге. Дело в том, что с достаточно раннего времени это имя охватывало всех славян, независимо от их принадлежности к тому или другому славянскому племени или народу. Наличие такого единого самоназвания лучше самых изощренных тестов говорит о существовании единого этнического самосознания, сознания принадлежности к единому славянству. Дальнейшие сравнения лишь подчеркивают замечательность этого феномена, ибо оказывается, что ничего подобного мы не найдем у древних германцев и древних балтов: и у одних, и у других представлены свои группы названий отдельных племен, а общий этноним отсутствовал (привычные нынешние обозначения "германцы", "балты" введены поздно, в научной литературе, ни германцам, ни балтам в древности они известны не были...). А ведь во времена Кирилла и Мефодия (IX в.) тогдашний болгарин, по дошедшим до нас сведениям, сознавал себя еще и славянином, а наш преподобный Нестор-летописец уверенно утверждал, что славянский язык и русский одно есть. Словом, тогда это было живое, народное самосознание, и наш, пусть запоздалый, долг - разъяснять и как-то возмещать последующее оскудение и забвение.

Но у нашей науки, кроме горестной констатации утрат, остается еще немало неиспользованных возможностей, в частности - восстановить

304

![]()

забытую историю того, как сложилось имя славяне, какие понятия и представления этому сложению сопутствовали и предшествовали. При этом, отбросив маловероятные толкования имени славян ('жители по реке Слова', 'жители влажных долин'...), высказанные уже современными нам учеными, мы оказываемся вправе завязать плодотворную перекличку с ученым-славистом еще первой половины прошлого века Шафариком. С большой долей вероятности он уже тогда связал имя славяне (словяне) и слово. Сейчас мы можем уточнить, подключив сюда и глагол слыть, древнее слути, слову, собственно 'слышаться, быть понятным, говорить понятно'. Раскрывается древний смысл имени славяне - 'ясно, понятно говорящие' (антоним: немцы, собственно 'немые, невнятно бормочущие', - обычный для древности принцип обозначения иноязычных иноплеменников). Но 'понятно говорящие' - это, в сущности, 'свои', 'наши', и эта констатация как бы подсказывает нам, что мы в состоянии частично отдернуть пелену, скрывающую от нас древний менталитет наших предков. Их имя - славяне - появилось, как мы думаем, на исходе античности, целиком неся на себе признаки древнеплеменного общества. Не преуменьшая значения межплеменных общений и древних торговых путей, все же признаем, что кругозор древнего этноса был довольно узким, обходились простейшей самоидентификацией 'мы', 'свои, наши' и в сущности еще не прибегали к особому обозначению собственного этноса. Даже когда такое самоназвание появилось, оно все еще носило отпечаток описанного архаического образа мыслей, как мы это наблюдали на примере этимологии: славяне - 'ясно говорящие'. Да, такой первобытный порог в древней истории славянского племенного общества наблюдается, можно сказать, он доступен нашему современному научному пониманию, - когда сами славяне, естественно, существовали, причем - на своих древнейших местах обитания, о которых - ниже, а обобщающего самоназвания у них еще не было. Ранние античные источники, действительно, ничего не говорят о славянах. Само имя славяне (другие их пограничные имена: венеды, анты - для краткости здесь опускаем, да и к славянам применены они были вторично) достоверно упоминается в VI в. н.э. Конечно, любители прямолинейных заключений делали из одного этого раннего неупоминания вывод, что славян до того в Европе, в поле зрения тогдашнего греко-римского культурного мира, попросту не было... Понятно, что и в первой половине XIX в. к науке охотно примешивали политику. Впрочем, сейчас на это можно взглянуть как на научный миф, одно из великих заблуждений. Славяне издавна жили в самом сердце Европы; это к северу от Карпат, в польские земли, они вступили позже; вторично и их великое расселение на Восток, в Поднепровье и по всей Русской равнине. Предания о древнем житье на Дунае хранит начальная русская летопись, хроники других славянских стран говорят о том же. Великий сын словацкого

305

![]()

народа Павел Иосиф Шафарик, а еще раньше знаменитый словенец Ерней Копитар, попытались сделать эти воззрения достоянием молодой славистической науки. В их наблюдениях много верного. В своих "Патриотических фантазиях славянина" (1810 г.) Копитар прямо указывает место "ниже Вены, на Дунае, в Паннонии...", где словаки и словенцы, точнее сказать, их предки "подают друг другу руки". В самом деле, и разрушительное венгерское вторжение более тысячи лет назад не стерло того факта, что и ныне по-прежнему с двух сторон к Венгрии примыкают два народа, до сих пор носящие славянское имя, а сама Венгерская низменность и сейчас покрыта названиями мест и рек славянского происхождения. Имя реки Дунай - не редкость в народных песнях восточных славян, ясно, что они принесли с собой с Дуная эту неизгладимую память о нем. Народная память о Дунае для внимательного глаза есть тоже элемент нашего (уже полузабытого) самосознания. Вторичность распространения славян на прочих обширных пространствах (на юге - до самой оконечности Балканского полуострова, уже на глазах раннесредневековой письменной истории) вряд ли может вызывать теперь сомнения. Зато не существует никаких преданий - ни этнических, ни исторических - об их приходе откуда-то издалека, скажем, на Средний Дунай, который так естественно смотрится как центр всех известных славянских миграций на север, восток и юг. В относительно недавнее время к поискам названных первых славистов приложились новые научные материалы, этимологии слов, изоглоссы, прочнее связывающие древнейших славян с Подунавьем, с западными индоевропейцами (древние италики, кельты, германцы, иллирийцы). Образ определенной концентричности древнейшего славянского ареала (или, как раньше еще любили выражаться, "прародины славян") и более обширного праиндоевропейского ареала, куда славяне, будучи индоевропейцами, понятно, входили, не покидал меня в течение всей работы над книгой; я не успокоился, пока не вынес эту идею концентричности на обложку книги, придав всему изображению характер схематического рисунка этой самой прародины славян на Среднем Дунае (не без борьбы с Издательством и его живописцами). Но это все - потом, так сказать, в итоге многолетних трудов над темой, обращение к которой поощрял своими находками по части этимологии слов и одновременно безмерно отягощал и затягивал капитальный, впервые в нашей стране выпускаемый мной с сотрудниками Этимологический словарь славянских языков. В этом рабочем горниле определились и окрепли убеждения о глубоких оригинальных индоевропейских истоках языка славян. Оформилось и неприятие некоторых новейших теорий о позднем, гибридном происхождении праславянского - в виде отпочкования от балтийского языка, в частности. Добавлю, что формирование самостоятельной научной позиции протекало в условиях отнюдь не легких. Не имея ничего против научных споров по существу проблемы, я с немалой

306

![]()

горечью и разочарованием наблюдал, какой яростной, неадекватной и притом - групповой - реакцией отвечают на научное расхождение, с каким пристрастием ищут в мотивах моих действий (и находят, поелику очень хотят найти!) "ложно понятый патриотизм" и даже "великодержавный шовинизм".. Нехватка научной аргументации, таким образом, компенсировалась, как видим, и некрасивыми политическими ярлыками и определенными попытками остракизма ("он один так думает, никто больше так не думает!..."). Говорят, в Институте славяноведения и балканистики АН СССР (ныне: РАН), где подобрался весьма единодушный синклит для осуждения моих научных убеждений, да и случай удобный представился (именно в это учреждение направили для обсуждения ряд моих работ), сохранился стенографический отчет, который нельзя перечитывать без чувства стыда за участников того обсуждения (1988 год, кругом - перестройка и плюрализм, а тут - откровенный погром за научное инакомыслие...). Ну, что же, наверное, и эти хроникальные листочки приложатся к истории нашего самосознания.

Да, борьбы оказалось, пожалуй, даже многовато - для человека, возлюбившего превыше всего исследование и ни на какие трибуны не рвавшегося. Отстаивать свою концепцию дунайской прародины славян оказалось трудным делом. К тому же, по принципиальным идеям первых славистов с той поры уже многократно прокатился вал позитивизма и гиперкритицизма в европейской науке, и к началу XX в. провидения Копитара и Шафарика, казалось, навсегда были сметены в корзинку "донаучных теорий"... На веру принималось только молчание древних авторов о славянах или первые полупрезрительные обмолвки о них у византийских стратегов и историографов. В древней Европе к югу от Карпат фактически не осталось для славян места. Ученые немецкой школы дисциплинированно принялись подыскивать место славянам в болотах Припяти. Время совпало с расцветом польских теорий славянского автохтонизма на Висле и Одере. Сейчас эти теории терпят кризис. Трудно полноценно объяснить всю сумму славянских проблем и со стороны припятских болот. Теперь уже слишком многое противоречит и тому, и другому. Прав был историк, сказавший, что история начиналась на юге. Она и для славян начиналась южнее и много древнее, чем привыкли обычно думать.

Возможно, еще более рутинный подход обозначился в отношении славянской культуры. Почти все за нас здесь решали западные авторитеты, и разрабатывать их идеи, по возможности не отклоняясь, было у нас достаточно, чтобы прослыть светлым умом. Ведущий индоевропеист Мейе считал славянскую культуру обнищавшим вариантом индоевропейской культуры, и все этим удовлетворились, почему-то даже не дав себе труда критически задуматься: а может быть, совсем наоборот - действительно небогатый, простой уровень древних славян и есть тот древнейший культурный вариант,

307

![]()

от которого греки, римляне, индоиранцы далеко ушли в своем развитии? Блистательный культуролог Дюмезиль развернул перед ученой Европой и Америкой серию своих красивых реконструкций трехклассового общества и сложнейшего мира богов у древних (!) индоевропейцев. Наши светлые умы, не привыкшие перечить, принялись отыскивать и то, и другое в древней культуре славян. Не находили, впрочем, многого, но почему-то, не смущаясь, видели в этом одни утраты со славянской стороны. Бедные, забывчивые славяне! Почему-то почти никому не пришла в голову единственно трезвая мысль, что речь может идти о разных стадиях культурного развития и что неразумно выдавать за общую древность высокое, а следовательно - позднее развитие античной греко-римской или древнеиндийской культуры. Образовался колоссальный научный тупик, из которого выход был один: конфузливо пятясь назад. По-человечески понять можно, что делать этого никому особенно не хотелось, инерция тупиковая росла, у наших индоевропеистов вышли толстые книги, где культура наших общих индоевропейских предков отождествлялась по своему уровню и характеру - ни больше, ни меньше - с семитской, месопотамской городской цивилизацией Древнего Востока. Там же, поблизости, заодно решили локализовать и прародину индоевропейцев... В этих щекотливых обстоятельствах терпеть научное инакомыслие у себя под боком было, конечно, совершенно невыносимо для светлых умов. Я понимаю первую реакцию на свои достаточно самостоятельные взгляды в том, что касается славянской прародины, славянских и индоевропейских культурных древностей. И все-таки, если исходить не из эмоций, а из фактов, нельзя пасовать перед этим заполонившим нашу научную жизнь эпигонством идей. Это уязвимо этически да, в конце концов, и неинтересно в научном отношении: сколько можно ходить зажмурившись мимо ярких, красноречивых фактов истории языка и культуры! Взять хотя бы один такой игнорируемый факт, что общим культурным переживанием глубокой древности оказывается лексика примитивного культа предков, неожиданно объединяющая древнейших славян и древнейших латинян (народные русские, украинские, белорусские названия призраков и духов умершей родни - манá, ман, манья и латинское mānēs 'духи предков'). Эта культурная общность уходит в те далекие тысячелетия, когда у наших предков и в мыслях не могло быть ничего похожего на верховного бога Юпитера с его многочисленным блудливым семейством, и совсем другие, архаичные представления о земле и небе владели душами людей. Я лишен возможности развертывать здесь дальнейшие факты и аргументы моей любимой науки - сравнительного языкознания, - но именно оно позволяет - через реликты языка и мышления - заглянуть в умы и души древних людей тех отдаленнейших эпох, когда пасует порой почтенная археология, а письменность еще и не зарождалась.

308

![]()