ERSTE ABTEILUNG. Reiseskizzen.

14. Kumanowa 99

15. Skopia 103

16. Katschanik 112

18. Prischtina 123

20. Janjewo 135

21. Gilan 141

22. Ueber das Niveau von Nord- und Süd-Dardanien 151

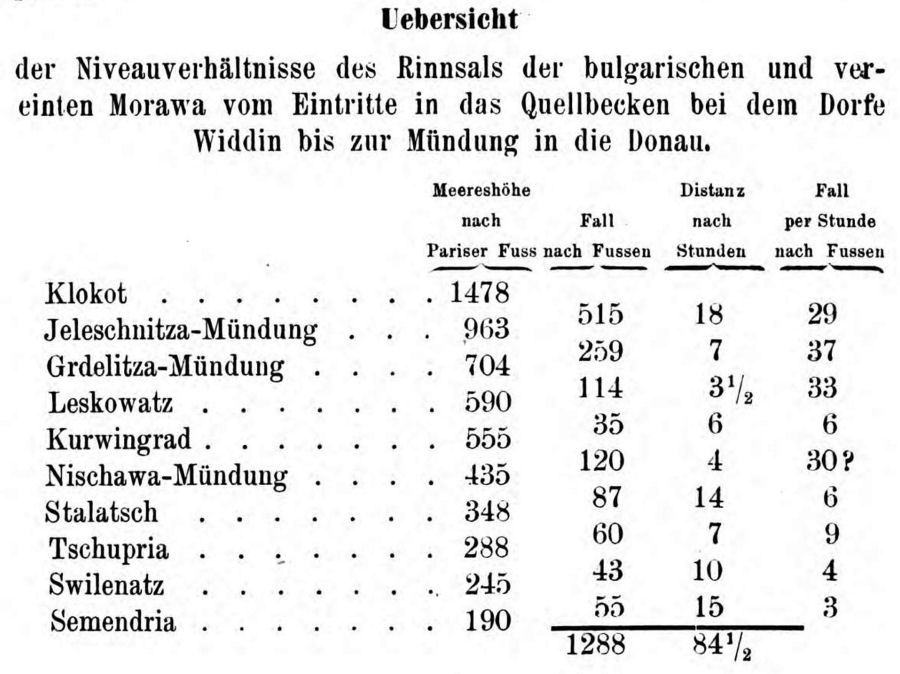

(Uebersicht der Niveauverhältnisse des Rinnsals der bulgarischen und vereinten Morawa) 155

23. Justinian's Geburtsort 155

24. Kaplan-Chan 159

25. Welesa 166

26. Babuna-Pass 172

27. Prilip 175

28. Bitolia 183

XIV. Kumanowa.

Der Polizeimeister von Kumanowa war uns mit drei Reitern bis Topanofze entgegen gekommen, und diese wohlberittene, in Roth und Gold gekleidete Eskorte verdunkelte durch ihre Phantasien unsere Wranjaner Begleitung der Art, dass sie sich sogleich in den Nachtrab zurückzog. Der Polizeimeister selbst, ein geborner Toske, hatte den Krimfeldzug mitgemacht, und war uns ein neuer Beleg für die auf der ganzen Reise bestätigte Beobachtung, dass der Dienst im grossherrlichen Heere eine wahre Bildungsschule für das türkische Element sei. Alle mit der Krim-Medaille Decorirten, welchen wir begegneten, waren stolz auf diese Auszeichnung, und machten sich sogleich durch Haltung und Benehmen kenntlich; sie schienen sich als uns näher stehend zu betrachten, und zeigten sich daher stets aufmerksam und dienstbeflissen. Nach diesen Erfahrungen müssten wir es für eine sehr zweckmässige Massregel ansehen, wenn die Pforte allen ihren verabschiedeten Soldaten eine einfache Bronzemedaille gewähren würde. Eine solche Auszeichnung müsste dieses mit der neuen Ordnung befreundete Element in der öffentlichen Meinung heben und es dadurch noch fester an die Regierung heranziehen. Ist doch der Culturmensch für solche äussere Zeichen empfänglich, um wie viel stärker muss also deren Wirkung auf den Naturmenschen sein.

Als wir uns der Stadt näherten, sahen wir den Weg und eine an ihm liegende Anhöhe mit Menschen gefüllt, und da es gerade Sonntag war, so vermutheten wir, dass sie sich zu irgend einem Feste versammelt hätten, fanden aber, dass sie uns entgegen gegangen waren. Sie drängten sich um den Wagen und überschütteten uns mit Segenswünschen. Es war, als ob wir den Leuten die Befreiung von einem grossen Uebel gebracht hätten. Am Kutschenschlage hielt sich ein alter Mann, und als ich diesem erzählte, dass ich vom Kloster St, Otatz käme, traten ihm die Thränen in die Augen, und er rief:

![]()

100

„Hört! er kommt vom Kloster!“ Vor der Stadt empfing uns die Geistlichkeit, wir stiegen ans, um sie zu begrüssen, und nun drängte sich Alles an uns heran, um mir die Hand zu geben und Major Zach nach griechischer Sitte zu umarmen, und dann ging es langsam durch das zunehmende Gedränge zum stattlichen Hause des Protosynkelos bei der neuen Kirche, in dem wir abstiegen.

Dieser Empfang erfüllte uns nach der ersten Ueberraschung mit Besorgniss, wir machten uns auf grosse Klagen und Bitten um Vermittlung gefasst, erfuhren aber zu unserer Beruhigung, dass die Leute gar nicht zu klagen hatten, sondern mit ihrer Lage ganz zufrieden waren, und dass sich der herzliche Empfang einfach aus der Freude über den Besuch fremder Christen und dem Umstande erklärte, dass der Festtag, auf den er fiel, der allgemeinen Neugierde die nöthige Musse gewährte, um uns zu sehen.

Kumanowa liegt an der Mündung der aus dem Karadag kommenden Lipkowka Rjeka in die Welika, welche hart am Nordende der Stadt zusammenfliessen. Die Stadt hat 650 Häuser, von welchen 300 muhammedanische und 350 christlich-bulgarische sind und ausserdem noch 30 Zigeunerhütten, was eine Bevölkerung von etwa 3500 Seelen ergeben dürfte. Sie soll noch vor 30 Jahren ein kleines Dorf von 20 christlichen und eben so vielen türkischen Häusern gewesen sein, und ist noch immer in rascher Zunahme begriffen, welche man jährlich auf wenigstens 20 Häuser anschlägt.

Der Hauptort des Bezirkes war früher Shegligowo, welches eine Stunde östlich von Kumanowa auf dem Wege nach Egri Palanka liegt. Diese Stadt hatte früher neun Kirchen, wovon jetzt noch eine erhalten ist, wurde aber bereits vor unvordenklicher Zeit, wie die Kumanowaner sagen, wegen seiner unerträglich heissen Lage verlassen. Kumanowa gilt dagegen, wenn auch nicht für absolut ges- und, so doch für gesünder und kühler, als alle Nachbarorte, und daher pflegt auch der Erzbischof von Skopia einen Theil des Sommers hier zuzubringen.

Der ausgedehnte Bazar zeigt auf regsame Handels- und Gewerbsthätigkeit, ihren Hauptstapel bildet die Wolle, welche auf den Weiden der Mustapha Owassi gezogen wird. Die Fleischer von Sophia und Adrianopel kommen bis Kumanowa, um Schafe zu kaufen. Die Stadt hat eine stattliche Thurmuhr, zwei mit Minarets geschmückte Moscheen und eine im Bau begriffene grosse Kirche, deren wir bereits gedachten. Rechts von ihrem Haupteingange fanden wir auf einem grossen viereckigen Piedestal die erste römische Inschrift, und wir gestehen, dass uns ihr Anblick freudig anregte, denn er zeigte ja,

![]()

101

dass der Boden, auf dem wir standen, eine Geschichte habe, dass wir wieder in die Länder eingetreten waren, wo die Steine reden. Eine Gegend ohne Vorzeit verliert viel von ihrem Beize, sobald wir uns dieses Mangels erinnern, mag uns ihr Anblick noch so freundlich anlachen, er stimmt uns wehmüthig, wie das Lächeln eines Taubstummen.

Der Bezirk von Kumanowa zählt 134 Dörfer, von welchen 90 christlich-bulgarisch sind. Man berechnet die Zahl der mohammedanischen Häuser des Bezirkes auf 1000, wovon jedoch kaum hundert von türkisch redenden Osmanen bewohnt werden. Die letzteren vertheilen sich auf die Dörfer Orla, Tschausehköi (bulgarisch Kletsofze) und Konjari siper (Bektasehli) und die Stadt, in der jedoch auch Muhammedaner bulgarischer Abstammung wohnen.

Der Weg von Kumanowa nach Skopia führt auf einer ebenen, doch gegen Westen zu stark, wenn auch unmerklich ansteigenden Terrasse, welche längs des südlichen Fusses des Karadag hinläuft und den nördlichen Band jener grossen welligen Hochebene bildet, die südlich bis Istib und Kumanowa, östlich bis Karatowa reicht und westlich an die Kettenebene von Skopia stösst, mithin sich über etwa dreissig geographische Quadratmeilen erstrecken mag. Sie soll grösstentheils aus magerem oder gänzlich unfruchtbarem Kieselboden bestehen. Ihr Nordrand, über welchen wir fuhren, machte keine Ausnahme von der Begeh Kiepert begreift diese Ebene unter dem Namen Mustapha Owassi. Als wir uns aber bei unseren Begleitern nach dieser erkundigten, behaupteten sic, dass die Mustapha Owassi bei Istib, also jenseits der unseren Horizont im Süden begrenzenden Berge liege. Diese Bergkette, welche wir schon vom Bujan erblickt hatten, war überhaupt ein unerwarteter Anblick, weil wir sie nirgends angegeben fanden. Sie schien von Osten nach Westen zu streichen und von dem Karadag fünf bis sechs Stunden entfernt zu sein; sie mag in ihrem Gipfel die Ebene vielleicht um 1500 Fuss überragen, fällt jedoch gegen den Wardar zu allmählich ab. Man bezeichnete sie uns als die Berge von Diwle mit dem Zusatze, dass sie die schönen weissen Steine liefere, aus welchen unter andern die grossen antik geformten Wasserkufen verfertigt würden, deren sich die Färber und Gerber von Skopia und anderen Nachbarstädten bedienten. Auch die Quadern der Brücke von Skopia und mehrerer Moscheen sollen aus den Steinbrüchen der Diwleberge stammen. Das Material schien uns ein weisser, leicht zu bearbeitender Sandstein zu sein. Es erinnert an das der in der ganzen Levante so verbreiteten Malteservasen und Malteserquadern, doch kam es uns compacter vor.

![]()

102

Diese Bergkette scheint wenigstens die grössere Osthälfte der Hochebene in zwei Theile zu zerlegen, von welchen der südliche Mustapha Owassi heisst, der nördlichere aber wenigstens von unseren Begleitern nicht benannt werden konnte, denn den Namen Usundsckowa beschränkten sie ausdrücklich auf die nördlichste Terrasse derselben, auf welcher wir fuhren. Die oben aus Hammer angeführte Stelle lässt vermuthen, dass dieser Theil der Ebene, wenigstens in der Nachbarschaft von Karatowa, zu Murad’s Zeiten Ulu Owa genannt wurde.

Das Dreieck, welches zwischen der Usundschowaterrasse und der stumpfen Winkelspitze liegt, welche der anfangs nach Westen und dann nach Südwesten streichende Südabfall des Karadag bildet, wird von einer auffallender Weise gegen Norden, also gegen die Wurzel des Karadag geneigten kleinen Ebene gebildet, welche, nach den zahlreich längs des Fusses des Karadag zerstreuten Dörfern zu schliessen, fruchtbarer als ihre südliche Nachbarschaft sein muss.

Am Westende der Usundschowaterrasse angelangt, wurden wir durch eine grossartige Gebirgsaussicht überrascht. Ihren VorderGrund bildet die tief unter uns gelegene Wardarebene, zu welcher sich der Weg auf einem gegen Südwesten abfallenden Vrorstosse des Karadag herabsenkt. Von dieser Ebene gleitet der Blick allmählich über sechs parallel von Norden nach Süden streichende, aber einander überragende Bergketten, und erhebt sich allmählich zu einer den Horizont abschliessenden Hauptwand, welche unsere Begleiter Schar nannten, wir aber nicht für dieses Hauptgebirge halten konnten, denn diese Kette lag schwerlich mehr als acht Stunden westlich von unserem Standpunkte, während der Schar nach den Karten noch einmal so weit davon entfernt ist [1]. Den scharf gekanteten Kämmen dieser Gebirge und ihrer geringen Breite nach zu schliessen, bestehen dieselben aus steil aufsteigenden nackten Felswänden. Sie zeigen zwei, wie es uns schien, durch sämmtliche Vorketten gehende Spalten. In der von Westen nach Osten laufenden Spalte tliesst die Markwa Rjeka dem Wardar zu, in der nach Südosten laufenden aber nach Behauptung der Skopianer der Wardar selbst.

Am Fusse jenes Ausläufers, auf welchem der Weg in die Ebene herabführt, liegt das Dorf Charadschina. Bei ihm kreuzen sich die Wege von Istib und Kumanowa. Es besitzt daher einen grossen Chan. Auffallender war uns jedoch ein anderer Besitz desselben; das

1. Diese mächtige Gebirgskette ist übrigens noch eine terra incognita. S. hierüber des Verf. Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar, Abth. I, S. 89.

![]()

103

Dorf hat nämlich 25 bulgarische Häuser oder bebaute Joche Land, und ist gleichwohl seit unvordenklichen Zeiten an 18 Spahi’s vertheilt, so dass die Mehrzahl dieser letzteren nicht mehr als ein Haus zu zehnten hat. Wir erinnern uns keines zweiten Falles, in welchem das Zehentrecht dieser Classe auf ein solches Minimum reducirt wäre. Uebrigens geht aus den zahlreichen gross herrlichen Verboten gegen die Zerstücklung der Spahilik's hervor, wie sehr das Institut diesem Missbrauche ausgesetzt war.

XV. Skopia.

Wir möchten die Beckenebene des Wardar um Skopia lieber als ein besonderes Ganzes, denn als integrirendes Glied der sogenannten Mustapha Owassi betrachten, weil sie bedeutend tiefer zu liegen scheint als diese und der grösste Theil ihrer überaus fetten Sohle wagrechter alter Seeboden zu sein scheint, während die Oberfläche jenes unfruchtbaren Landstriches mehr oder weniger accidentirt ist. Diese Beckenebene lässt sich in zwei Hälften zerlegen, wovon die kleinere nördliche zwischen dem Westhange des Karadag und dem Osthange des Karschjak mitten inne liegt, und im Norden von den Vorbergen des Nordwestendes des Schar abgegrenzt wird. Dieser Theil des Beckens mag im Durchschnitte 1/2 Stunden breit und drei Stunden lang sein. In dasselbe tritt der Wardarfluss auf den zwischen Kalkandele und Skopia liegenden Engen von Nordwesten her ein. Er hält sich an dessen westlichem Rande, indem er längs des Fusses des Karschiak fliesst, und bald nach seinem Eintritte in die Ebene nimmt er den die Nord wand longirenden Lepenatz auf. Diese nördliche und westliche Neigung des Beckens wird durch einen niederen Felsrücken veranlasst, welcher, von Süden nach Norden streichend, den unteren Theil des Beckens in zwei Hälften theilt und sich in mehreren Aufstössen gegen Norden fortsetzt. An diese letzteren prallt der von Nordwesten kommende Wardar an, und erhält dadurch die Richtung von Norden nach Süden. Etwa in der Mitte des Beckens sattelt jener, Kamenik genannte Felsrücken zum ersten Male ein, und in dieser Einsattlung liegt die Stadt Skopia, auf dem ersten nördlichen Aufstosse aber ihre Citadelle, deren nördlicher und westlicher Abfall von dem Wardar bespült wird. In dieser Einsattlung fliesst ein vom Karadag kommender Bach dem Lepenatz parallel mitten durch die Stadt in den Wardar.

![]()

104

Das Südostviertel des Beckens zwischen Kamenik und Karadag senkt sich dagegen nach Süden und schickt sein Wasser den den Südwesten der grossen Wardarebene, d. h. der grösseren Südhälfte unseres Beckens einnehmenden Sümpfen zu, weil der Karadag einen niedern Bühl bis zu der ersten Einsattlung des Kamenik herabsenkt, und durch diesen die Osthälfte des Beckens von Skopia in zwei Theile zerlegt wird.

Das Becken von Skopia hängt gegen Süden unmittelbar mit der Wardarebene zusammen und lässt sich als ein Busen derselben betrachten. Diese Ebene mag drei Stunden breit und eben so lang sein. Im Osten wird sie nicht gleich jener durch den Karadag, sondern durch den etwas zurücktretenden Band der sogenannten Mustapha Owassi begrenzt. Anderntheils macht die südliche Fortsetzung des Karschiak eine grosse Ausbauchung gegen Westen, und hieraus erklärt sich die grössere Breite der Ebene im Vergleiche zu dem Busen von Skopia.

Wenn wir im Nebel richtig sahen, so behält in derselben der Wardar im Ganzen seine Richtung von Norden nach Süden bei, macht aber, bevor er die das Becken im Süden begrenzenden Hügel durchbricht, eine Wendung gegen Südosten. Vor seinem Eintritte in das Défilé nimmt er den Abfluss jenes Sumpfsees auf, welcher die Osthälfte der Ebene einnimmt und dessen Spiegel bei mittlerem Wasserstande etwa eine Stunde lang und eben so breit sein mag.

Dieser See macht das ganze Becken von Skopia zu einem Fieberneste, und doch wäre seine Austrocknung allem Anscheine nach sehr leicht, da man nur einen Canal durch die Einsattlung zu führen brauchte, welche zwischen der Südostecke des Sumpfes und der bedeutend niedrigeren Ptschinja liegt, und dieser Zwischenraum kaum eine halbe Stunde betragen dürfte.

Wir fuhren von Charadschina aus in der Richtung von Osten nach Westen quer durch die Ost hälfte der Ebene, welche nach allen Anzeichen von den Winterregen in einen Sumpf verwandelt wird, gelangten zu dem südlichen Abfall des vorerwähnten Felsrückens Kamenik, bogen, sobald es dieser verstattete, gegen Norden, und fuhren am Fusse seines westlichen Abfalles der Stadt zu, ohne des Wardar gewahr zu werden, der nicht weit von unserer Linken floss, sich aber hier bereits tief in die Ebene eingegraben hat. Eine halbe Stunde vor der Stadt begrüsste uns der Kaimakam, ein schöner, angehender Dreissiger, welchen der feine Schliff seiner Formen sogleich als Constantinopolitaner verrieth, der aber leider nur türkisch sprach. Er wies dem Verfasser einen schönen Hengst an, um darauf

![]()

105

in die Stadt zu reiten, eine Aufmerksamkeit, die derselbe erst dann zu würdigen vermochte, als Herr Gottschild, der im Wagen geblieben war, die kritische und unbequeme Lage schilderte, die er in den mit grossen Steinen gefüllten Sumpflöchern zu bestehen hatte, durch welche der Weg führt, und doch ging es nicht durch die Stadt, sondern im Bogen um ihr äusserstes Ende zu dem Wardarufer, weil das Innere derselben für Wägen noch inpracticabler war. Der Kaimakam führte uns zu dem Hause eines Wlachen, der von dem Pachte eines am Eingänge der Stadt gelegenen Chanes lebt und uns seine aus drei freundlichen und aüsserst rein gehaltenen Zimmern bestehende Hauptwohnung einräumte, indem er sich mit seiner Familie in einen Hinterbau zurückzog. Dieser Mann sprach nicht nur das Neugriechische wie seine Muttersprache, sondern auch albanesisch, bulgarisch und türkisch mit Geläufigkeit, und wunderte sich, als wir ihm darüber unser Erstaunen ausdrückten, da wir doch wohl wissen müssten, dass es so leicht keinen Handel und Gewerbe treibenden Wlachen gebe, der nicht neben seiner Muttersprache griechisch, albanesisch und bulgarisch und in der Regel auch etwas türkisch verstehe. Der Manu besass auch die den Wlachen eigene Gewecktheit und rasche Auffassung; er begriff schnell, was wir in diesen Ländern suchten, und lieferte uns nicht nur die nöthigen Nachweise über die ihm selbst bekannte Umgegend der Stadt, sondern brachte auch Leute, welche Auskunft über andere uns interessante Striche geben konnten, und unterstützte uns beim Ausfragen derselben in sehr verständiger Weise. Er hiess Janni, und setzte bei der Unterschrift noch den Taufnamen seines Vaters Athanasius hinzu, denn die meisten Bewohner der Südhalbinsel haben bekanntlich noch keine Familiennamen im europäischen Sinne, und ersetzen dieselben, gleich den alten Hellenen, durch den ihres Vaters.

Die ersten Erkundigungen, welche wir in Skopia einzogen, waren jedoch nicht topographischer Natur, sondern galten dem alten Skopia, der gewesenen Hauptstadt von Dardanien, welche eine Zeit lang auch den Namen Justinianea prima führte, den ihr Kaiser Justinian gegeben hatte. Der neue Name konnte jedoch bei dem Volke keine Wurzel fassen und gerieth daher bald in Vergessenheit, während der ursprüngliche Name Skopia sich bis auf unsere Tage erhalten hat. Wir glauben nämlich nach Männert’s Vorgänge [1],

1. Geographie der Griechen und Römer. VII, 107. S. über diese Streitfrage auch des Verf. Reise durch die Gebiete des Drin und Wardar, Abth. I, 8. 132 u. f.

![]()

106

dass beide Namen eine und dieselbe Stadt bezeichnen, und berufen uns zur Unterstützung dieser Ansicht vor allem auf die von der Natur selbst, wie bei wenigen, vorgezeichnete Lage dieser Stadt, denn inmitten einer ausgedehnten, äusserst fruchtbaren Ebene, in welche zwei in unumgehbaren Engpässen laufende Hauptstrassen der Halbinsel münden, von denen die nördliche nach dem Amselfelde und seinen nördlichen Hinterländern, die westliche aber nach Albanien und bis zur adriatischen Küste führt, erhebt sich ein gegen Norden und Westen vom Wardar bespülter und schroff gegen den Fluss abstürzender, von allen Seiten freier Felshügel. Schon der erste Einwanderer konnte daher über die Wahl des Ortes nicht zweifelhaft sein, wo er sich anbauen sollte, und seine Nachfolger keine neue Stelle wählen, wenn die frühere Ansiedlung verwüstet wurde, oder sonst verödete. Hier also lag die alte Hauptstadt des Landes, wie die Fortdauer ihres Namens an derselben Stelle beweist, und hier musste sie Justinian wieder aufbauen, wenn sie zu seiner Zeit verödet war. Zwar nennt Prokop ihren alten Namen nicht, und richtet der Schmeichler seine Darstellung so zu, dass der Kaiser als Gründer der ganz neuen Stadt Justinianea prima erscheint, aber wir fragen mit Mannert, wie erklärte es sich dann, dass in seinem langen Verzeichnisse dardanischer Städte und Dörfer, die Justinian wieder hergestellt haben soll, gerade die alte Hauptstadt Skopia fehlt? Wie hätte die neue Stadt so schnell die grosse Volksmenge erhalten können, von der Prokop spricht, da er von einer Ueberpflanzung aus anderen Städten in die neue nichts berichtet, was er, wenn sie stattgefunden, gewiss nicht unterlassen hätte?

Zwar findet es sich später, dass die Metropoliten von Ochrida als Erzbischöfe von Justinianea prima und von Achridae unterzeichnen, aber gerade dieser letzte Name beweist, dass das alte Lychnidus und das heutige Ochrida eine von Justinianea prima verschiedene Stadt gewesen sein müsse, und dass die Erzbischöfe von Skopia diesen ihren bisherigen Titel nach Ochrida mit hinüber nahmen, als die bulgarischen Könige dieses zur Hauptstadt ihres Reiches wählten und den Sitz des Erzbisthums von Skopia in dieselbe verlegten. Ferner war Lychnidus wegen seines Quellenreichthums innerhalb seiner Mauern bekannt [1] ; wozu bedurfte es dann der Wasserleitung, mit welcher Justinian seine neue Schöpfung nach Prokop beschenkte? Eine solche findet sich aber, wie wir weiter unten sehen werden, in Skopia. Endlich aber glauben wir in den

1. Malchus in ex. de legat. pag. 64.

![]()

107

Namen der in seiner Umgegend gelegenen Dörfer Taor und Bader Verstümmlungen der von Prokop angeführten Heimathsorte Justinian's, Tauresium und Bederiana, zu erkennen.

Da dieser Schriftsteller die einzige Quelle für die angeführten Daten ist und wir auch später auf dieselben zurückkommen müssen, so möge hier ein Auszug aus der betreifenden Stelle Platz finden [1].

„Bei den europäischen Dardanen, welche hinter den Grenzen der Epidamner sitzen, war in der Nähe des Castells, welches Bederiana heisst, ein Dorf mit Namen Tauresium, aus welchem der Kaiser Justinian stammt. Um dieses Dorf zog er eine Mauer in Form eines Vierecks, führte in jedem Winkel einen Thurm auf und bewirkte dadurch, dass es ein Tetrapyrgon (Vierthurm) war und auch so genannt wurde. In der Nähe dieses Dorfes aber baute er eine prächtige Stadt, die er Justinianea prima nannte, und zwar als Pflegelohn für die Landschaft, welche ihn aufgezogen hatte. Daselbst erbaute er auch eine Wasserleitung, und versorgte dadurch die Stadt auf das reichlichste mit fliessendem Wasser. Ausserdem führte er daselbst noch viele andere ungeheure und des Gründers würdige Werke aus. Denn es ist nicht leicht, die Gotteshäuser dieser Stadt aufzuzählen und die Ungeheuern Paläste der Archonten, die Grösse der Säulenhallen, die Schönheit der Märkte, die Brunnen, Strassen, Bäder und Kaufhäuser zu beschreiben. Kurz es ist eine grosse, volkreiche und mit Allem gesegnete Stadt, und würdig, die Hauptstadt des ganzen Landes zu sein. Ueberdem wies er sie dem Erzbischof von Illyrien als die grösste unter den Städten des Landes zum Sitze an.“

Von all' dieser Herrlichkeit der Justinianea ist, wenn sie jemals existirte, bis auf die Wasserleitung nichts mehr vorhanden. Diese leitet das Wasser des Baches, welcher aus der letzten nördlichsten in die Ebene mündenden Thalfalte des Karadag kommt, durch die Ebene in die Stadt und fasst dasselbe jedoch schon ein gutes Stück thalaufwärts, so dass man ihre Länge auf 2 1/2 Stunden schätzt. Eine Viertelstunde von dem nordöstlichen Stadtende war eine unumgehbare muldenartige Bodensenkung zu überwinden, sie wurde daher in römischer Weise durch eine Bogenreihe überbrückt, welche von weitem betrachtet, ein recht schlankes Ansehen [2] hat, aber bei nahem Besehen gerade kein Baumuster und selbst in ihren alten Theilen

1. Prokop de aedificiis. IV, 1.

2. Die in der Mitte liegenden höchsten Bogen ergaben 3 Meter 25 Cent. Pfeilhöhe, 2 Meter 40 Cent. Sprengung, 2 Meter 15 Cent. Dicke der Pfeiler.

![]()

108

nachlässig gearbeitet ist. Ihre Rundbogen, deren Anzahl etwa 120 betragen mag, bestehen aus zwei Reihen je lang und quer gelegter Backsteine, welche % Meter lang und vier bis fünf Centimeter dick sind. Ueber denselben läuft ein Band von flach neben einander gelegten Ziegelsteinen, zur Andeutung des Bodens des Wasserkastens, welcher achtzig Centimeter breit ist, und auf dessen Decke man über die ganze Pfeilerreihe hin gehen kann. Die in den Mauerflächen zwischen den Bogen eingesprengten kleinen Nebeubogen, welche sich so häufig an byzantinischen Brücken finden und vermuthlich die Entlastung der Bogen bezwecken, fehlen auch hier nicht, doch wechseln bei ihnen auffallender Weise Spitzbogen und Rundbogen in bunter Reihe. Das aus dem nächsten Bachbette aufgeraffte Steingeschiebe scheint das Hauptmaterial zu diesem Baue geliefert zu haben. Alles Suchen nach Inschriften oder eingemauerten alten Rudera war vergebens, das Wenige, was sich von letzteren vorfand, verdient keine Beachtung.

Mehrere nördlich von dieser Wasserleitung aus Quadersteinen erbaute kleine Brücken und gewölbte Durchlässe zeichnen sich gegen dieselbe durch die grosse Sorgfalt ihrer Construction aus, sie sind offenbar alt, doch wagen wir ihr Zeitalter nicht näher zu bestimmen.

Der erste Blick auf die Umfassungsmauern des Castells der Stadt zeigt, dass zu denselben eine Masse alter Quadersteine verwendet worden sei, doch fand sich bei näherer Untersuchung keiner, von dem sich mit Sicherheit behaupten Messe, dass er noch an seiner ursprünglichen Stelle liege, alle schienen bei einem späteren Umbaue den Platz gewechselt zu haben. In der Regel finden sich bei alten Festungsmauern trotz ihres Umbaues Spuren ihrer ältesten unverrückten Fundamente, und sind sie an ihrer vortrefflichen Fügung von den jüngeren darauf stehenden Aufsätzen leicht zu unterscheiden. Aber an der Akropolis von Skopia wollte uns, so weit deren Mauern aus der Schneedecke hervorragten, eine solche Unterscheidung nicht gelingen. Trotzdem zweifeln wir nicht, dass die neue Citadelle den Raum der alten einnimmt, weil dieser von der Natur zu scharf vorgezeichnet ist. Auf unsere Frage nach Inschriften zeigte uns der Festungscommandant eine rohe Inscription aus schuhlangen, aber halbverwischten slavischen Lettern über dem Haupteingangsthore. Wir konnten dieselbe von unten aus nicht entziffern, und eine Leiter, welche bis zu ihnen reichte, war nicht aufzutreiben. Aus demselben Grunde konnten wir auch eine links von diesem Hauptthore in die äussere Festungsmauer umgekehrt eingemauerte dunkle Steintafel mit einer aus acht bis neun Zeilen bestehenden Inschrift in schönen

![]()

109

römischen Lettern, vermuthlich ein Grabstein, nicht copiren. Zu derselben führt ein schmaler Gang zwischen der Mauer und einem in dem Vorraume der Festung stehenden Magazine. Die Festung hat nämlich gegen die Stadt zu doppelte Mauern und ist noch ausserdem durch einen gemauerten Graben geschützt, über welchen eine Zugbrücke führt. Das Réduit der Festung liegt in dem Nordostwinkel; es blieb uns jedoch verschlossen, weil es von dem Harem eines Oberofficiers bewohnt wird.

Die crenelirten Mauern der Festung und die Bauten im Innern derselben waren übrigens gleich dem dort aufgestellten Materiale im besten Stand und bildeten zu dem verwahrlosten Aussehen der Stadt einen glänzenden Abstich. Trotz ihrer vielen Moscheen, von welchen sich einige durch die grosse Schönheit ihrer Formen auszeichnen, macht diese letztere nämlich den Eindruck des Rückganges und Verfalles, wozu allerdings auch die mit zahllosen Grabsteinen und verfallenen grösseren Gräberbauten bedeckten Ungeheuern Kirchhöfe beitragen mögen, welche sich an den die Stadt umgebenden Höhen aufwärts ziehen und deren Anblick durch keinen einzigen Baum gemildert wird, während doch ein im Innern der Stadt gelegener Kirchhof einen prächtigen Bestand von alten Cypressen hat.

Die über den Wardar zu dem auf dessen rechten Ufer gelegenen Viertel führende Steinbrücke dürfte, ihrem Style nach zu schliessen, das Werk eines italienischen Baumeisters der zwei letzten Jahrhunderte sein; denn von Allen, die wir hierüber fragten, wusste Niemand eine Antwort zu ertheilen ; wir konnten überhaupt keinerlei sichere Auskunft über die Stadtgeschichte erhalten, obwohl wir es an Fragen nicht fehlen liessen. Ohne einen glücklichen Zufall bedarf es zur Auffindung von Individuen, welche solche Auskünfte zu ertheilen vermögen, eines längeren Aufenthaltes an Ort und Stelle. Die zur Brücke führende Strasse läuft durch den Bazar, welcher weit ärmlicher bestellt war, als wir vermuthet hatten, und bildet die Hauptarterie des Verkehrs. Längs des Wardar, dessen ungemein rasche Strömung uns auffiel, zieht sich das Viertel der christlichen Archonten mit der Wohnung des Erzbischofs, eines freundlichen, gesprächigen Prälaten, und der neuerbauten Stadtkirche. Die Archonten sollen meistens wlachischer Abstammung sein, und die stattlichen Häuser und der Luxus, mit welchem sie ausgestattet sind, zeugen nicht nur von dem Reichthum ihrer Bewohner, sondern auch von der Sicherheit, in der sie sich fühlen, denn unter den früheren erblichen Pascha's dürfte es schwerlich ein christlicher Bewohner von Skopia für gerathen gehalten haben, seinen Reichthum in der

![]()

110

Art durch äussere Belege zu documentiren, wie dies jetzt geschieht. Die Häuser, welche wir betraten, zeichneten sich durch eine wahrhaft holländische Reinlichkeit aus.

Von den Bauten der Stadt dürfte ausser den Moscheen nur noch der sogenannte Blei-Chan (Kurschumli-Chan) Beachtung verdienen. Die Gebäude, welche diesen Namen führen, sind bekanntlich feuerfeste, gegen aussen wohlverwahrte Kaufhäuser und Quartiere für fremde Handelsleute. Der von Skopia bildet ein massiv gebautes zweistöckiges Viereck, welches nur im zweiten Stocke stark vergitterte Fenster gegen aussen hat. Man gelangt durch ein mächtiges, eisenbeschlagenes Festungsthor in den mit Quaderplatten belegten Hof, in dessen Mitte ein Springbrunnen steht: ringsum laufen gewölbte Gänge, zu welchen zwei steinerne Stiegen führen. Im unteren Stocke befinden sich die Magazine, welche nur von der Hofseite Licht und Luft empfangen, im oberen die aus zwei Abtheilungen bestehenden Gemächer, deren jedes von einer kleinen in Blei gedeckten Kuppel (daher der Name des Baues) überwölbt ist. Das Ganze ist in einem einfachen, kräftigen und doch harmonischen Style gehalten, und würde daher ohne die Verwahrlosung, unter der der Bau seinem gänzlichen Ruine entgegengeht, jedem Beschauer gefallen. Einen eigenthümlichen Eindruck machen die mit schwarzer oder rother Farbe auf den Pfeilern eingeschriebenen Namen der Ragusaner [1]) und Venetianer Kaufleute, welche noch im vorigen Jahrhunderte Skopia besuchten. Diese fremden Kaufleute sind verschwunden und an ihre Stelle sind Händler aus der Umgegend und Miethsleute aus der Stadt getreten, und die unteren Räume sind an einheimische Kaufleute vermiethet. Das Gebäude ist Wakuf, d. h. es gehört einer frommen türkischen Stiftung, deren Verwalter nur auf die Erhebung der Miethen bedacht sind, ohne das Geringste für die Erhaltung des Gebäudes zu thun.

Aus unserer Beschreibung ergibt sich, dass der armen Stadt das Prädicat der „Braut Griechenlands“ nicht mehr zukommt, wie sie nach Hadschi Khalfa’s [2] Zeugniss „in den altgriechischen Büchern“ genannt wurde. Sie war wohl auch zu seiner Zeit noch blühender als jetzt, denn er erzählt von ihr, dass sie mehrere Moscheen, ein Besestan, schöne Spaziergänge, ein festes Schloss und eine Thurmuhr [3] besitze, welche noch aus den Zeiten der Ungläubigen

1. Auch E. Brown im Jahre 1609 übernachtete in Prokop in dem Hause eines dort angesessenen Ragusaner Kaufmanns, s. dessen Reise, deutsche Uebersetzung. Nürnberg 1686, S. 125.

2. Rumeli und Bosna S. 95.

3. Auch Brown S. 128 gedenkt derselben. Er schildert Skopia als die handelsreichste und grösste Stadt des Landes mit 700 Lederern und Rothgärbern. Er sah dort viele schöne Häuser, und die besten hatten kostbare Teppiche und vergoldetes und bunt gemaltes Schnitzwerk in den Zimmern, ferner eine grosse Anzahl Moscheen, deren (auch jetzt noch) schönste auf einem Berge (vermuthlich in der Nähe der Festung) steht und eine breite auf vier Marmorsäulen ruhende Kuppelgalerie vor sich hat; dann ein Gewölbe, das sehr alt zu sein schien, und in dem ein Bach floss ; weiter einen grossen Stein, welcher ein Säulenstück zu sein schien mit der Inschrift SHIANG; endlich ausserhalb der Stadt die grosse Wasserleitung mit 200 (!) gewölbten Bogen.

![]()

111

stamme und die grösste der in der Christenheit berühmten Thurmuhren sei. Sie schlage Tag und Nacht die Stunden, und ihr Schall werde drei Stunden von der Stadt gehört, auch habe ein besonderer Uhrmacher die Aufsicht über sie. Leider kannten wir Khalfa’s Notiz bei unserem Besuche noch nicht, sonst würden wir uns nach dieser Uhr besonders erkundigt haben. Der Stadtuhrthurm von Skopia schien uns von seinen Brüdern nicht verschieden, welche man fast in allen türkischen Städten, und hie und da selbst in grösseren Dörfern antrifft. Sie sind viereckig, ihre untere Hälfte ist meist aus Stein gebaut, die obere der Resonnanz wegen mit Brettern verschlagen. Die Glocke hat gewöhnlich die Form der Glocken unserer Pendeluhren, und ist in einem auf der Spitze des Thurmes stehenden kleinen Holzkiosk angebracht.

Die heutige Bevölkerung der Stadt wird auf 13,000 Muhammedaner, 7000 griechische Christen und 800 Juden angegeben.

Die serbische Sage betrachtet Skopia als den Sitz des Marko Kral. Es heisst von ihm, dass er sich den Türken unterworfen und in deren Feldzügen in Asien grossen Ruhm erworben, aber an der Schlacht auf dem Amselfelde keinen Theil genommen habe, und endlich von den Türken aus dem Wege geräumt worden sei. Diese Züge deuten so bestimmt auf eine historische Persönlichkeit hin, dass es auffallen muss, dass die türkischen Quellen von derselben schweigen, denn bei Hammer kommt der Name gar nicht vor, und von Skopia berichtet [1] er nur, dass es Bajesid noch im Jahre seiner Thronbesteigung (1389), also unmittelbar nach der Schlacht auf dem Amselfelde, mit türkischen Colonien bevölkert habe, und diese Notiz lässt für Marko Kralewich nach der Schlacht keinen Raum in Skopia übrig.

An Ort und Stelle konnten wir von Marko Kralewich nur zwei Züge erfahren, und diese gehören dem alten Gott an. Unser Hausherr kannte nämlich unweit der Stadt einen in der Ebene

1. I, S. 188,

![]()

112

liegenden, mit einem Kreuze bezeichneten Felsblock, welchen Marko von dem Karschiakberge über den Wardar geschleudert haben soll. Und am Ende des Défilé’s, ans dem der Lepenatz in die Ebene tritt, zeigte man uns hart rechts vom Wege eine mit Gesträuch bestandene niedere Stelle, welche das „Grab des Kiesen“ heisst, der hier im Zweikampfe gegen Marko Kralewich gefallen und begraben sei. Wir finden diesen also hier an seiner Lieblingsstelle, an einem Felsdéfilé, durch welches Wasser läuft.

XVI. Katschanik.

Von Skopia wandten wir uns in rückläufiger Bewegung gegen Norden, um das Amselfeld zu besuchen und den Versuch zu machen, von Südwesten aus in das albanesische Dardanien vorzudringen, und schlugen zu dem Ende den Weg nach Katschanik ein. Derselbe führt durch den nordöstlichen Theil der Ebene zu der Stelle, wo der Lepenatz, welchen man auch die Lepenitza nennen hört, ans seinem Défilé tritt und längs des nördlichen Randes der Ebene dem Wardar zuläuft.

Man hatte uns in Skopia gesagt, dass die Fahrstrasse durch das Défilé frisch gemacht worden sei, wir waren aber nicht darauf vorbereitet, eine Kunststrasse vorzufinden, welche verständig nivellirt und gut gebaut war; es wäre daher sehr zu wünschen, dass auch auf ihre Erhaltung die nöthige Sorgfalt verwendet würde, welche namentlich an zwei Stellen zur Verhütung grosser Unglücksfälle unumgänglich ist. An diesen läuft nämlich die Strasse auf leichten, an senkrechte Felswände angelehnten Holzbrücken [1] über wenigstens 100 Fuss tiefe Precipisse, denn ihre Einsprengung hätte zu viel Kosten verursacht. Diese ganze, wenigstens vier Stunden lauge Strasse hat nämlich nach der einstimmigen Versicherung des Kaimakams von Skopia, welcher den Bau leitete, und des Ingenieurs, welchen wir in Bitolia sprachen, dem Aerare nicht mehr als 90,000 Piaster, also etwa 8000 Gulden für die unumgänglichsten Kunstbauten und Sprengungen gekostet.

1. Diese Behelfe waren schon den Römern bekannt, denn die durch die Flussenge des eisernen Thores der Donau gebaute Strasse lief grösstentheils auf solchen Brücken. An den in den Felswänden angebrachten Einlässen für die Stützbalken lässt sich der Lauf jener Römerstrasse noch heut zu Tage verfolgen. Gegenwärtig läuft längs des österreichischen Ufers eine in die Felsen eingesprengte Chaussée.

![]()

113

Alle Handarbeit wurde von den aufgebotenen Dörfern der Nachbarschaft geleistet, und da diese meistens von muhammedanischen Albanesen bewohnt werden, welche keinen Zwang vertragen, so erforderte es grossen Tact von Seiten des Kaimakams, die Leute bei gutem Muthe zu erhalten und Conflicte mit dem an soldatischen Gehorsam gewohnten Ingenieur zu vermeiden. Wer die Störrigkeit und Unbändigkeit der Albanesen kennt, muss billig über das Stück Arbeit staunen, das sie hier geliefert haben, und wird an ihrer endlichen Fügsamkeit in zahmere und geordnetere Verhältnisse nicht gänzlich verzweifeln. Der südliche Theil des Défilé’s, welcher von Südosten nach Nordwesten streicht, ist offener als der nördliche, streng von Süden nach Norden laufende. Beide Abschnitte werden durch die Mündung der von Westen dem Lepenatz zufliessenden Pustenika Rjeka bezeichnet, und hier erhebt sicli die stets längs des linken Ufers des Lepenatz laufende Strasse wegen des steilen Absturzes der Thalwand bis zu 250 Fuss über dessen Spiegel.

Die Südhälfte des Défilé’s ist, wo die Felsen nicht nackt liegen, mit kümmerlichem Eichengestrüppe bewachsen. An den steilen Hängen der engen nördlichen Hälfte dagegen steht Buchenholz und streckenweise sehr schöne Bäume, der einzige Buchhochwald, den wir auf der ganzen Reise sahen, und auch dieser reichte nicht an unsere nordischen. Die südliche Waldnatur hat überhaupt für das nordische Auge stets einen ungesunden, verkümmerten oder verkrüppelten Charakter. Die Hauptschuld tragen die Ziegen, welche die Waldgegenden bis zu den höchsten Bergspitzen beweiden und durch das fortfahrende Abfressen der Herzkeime die Laubholzpflanzen zu Strauchkrüppeln machen, und wenn auch hie und da eine sich in die Höhe schwingt, so gelingt es ihr nicht unversehrt, und die Hirten besteigen selbst die grossen Bäume, um mit ihren Handschars von ihnen die Zweige abzuschlagen, welche die Ziegen nicht erreichen können. Was die Ziege übrig lässt, zerstört dann periodisch das Feuer, welches der Hirte im Hochsommer anzulegen pflegt, um mit seiner Asche den Boden zu düngen, und fetteren Graswuchs unter den schwarzen Reisern zu erzielen. Kurz, der südliche Wald ist ein trauriger Anblick für den Waldfre- und, und dennoch würde er Unrecht haben, wenn er hier Schonung für die Holzung verlangen wollte, denn die Ziegen bilden im Nationaleinkommen einen Hauptposten, während das Holz keinen Werth hat und die schönsten Stämme meist an den Stellen, wo sie gewachsen, nutzlos verfaulen.

In dem Défilé liegt kein Dorf, doch nannte man uns verschiedene in den Seitenthälern gelegene als durchweg von Albanesen

![]()

114

bewohnt, mit dem Zusatze, dass es arme Leute seien. Es hätte dieses Zusatzes nicht bedurft, denn ihre Heimat heisst ja Karadag, der schwarze Berg. Der Türke bezeichnet mit diesem Appellativ jedes zerrissene, felsige und daher unfruchtbare Bergland. So heisst z. B. Montenegro nicht nur auf italienisch, sondern auch in allen Sprachen, welche auf der Halbinsel gesprochen werden, der oder die schwärzen Berge, obgleich sie nur aus grauweissen Kalkfelsen bestehen, und zeigen alle diese Sprachen, aber keine mehr als die albanesische, die Neigung, die Eigenschaften glücklich und gut durch die weisse, und unglücklich und böse durch die schwarze Farbe zu bezeichnen.

Die engste Stelle des Défilé’s ist kurz vor seinem nördlichen Anfänge, eine kleine halbe Stunde südlich von Katschanik. Sie wird durch eine unmittelbar aus dem Flusse, etwa 250 Fuss senkrecht aufsteigende Felswand gebildet, welche sich in der Richtung von Westen nach Osten die östliche Böschung der Thalenge hinaufzieht, während die westliche Böschung gleichfalls sehr steil in den Fluss abfällt. Durch diese Felswand führt ein künstlicher Tunnel, welcher 22 Schritte lang, 12 Fuss breit und zwischen 10 und 12 Fuss hoch ist. Links vom südlichen Ende ist eine kleine Steintafel mit einer türkischen Inschrift in der Felswand angebracht, welche die Jahreszahl 1172 (1794) trägt und einen Pascha von Skopia als den Urheber dieses Werkes nennen soll. Die etwas stromabwärts von dem Tunnel sichtbaren Ruinen einer Brücke zeigen, dass vor diesem Durchbruche der Weg, jene Felswand umgehend, auf dem rechten Flussufer führte.

Kurz vor seinem Eintritte in das Défilé nimmt der Lepenatz einen von Norden nach Süden laufenden Bach, die Neredimka Rjeka, auf, von dessen merkwürdiger Gabelung in seinem Quellgebiete später die Rede sein wird. In dem Mündungswinkel liegt ein altes Castell, dessen mit Zinnen versehene und von Thürmen flankirte, sehr ruinirte Umfassungsmauern ein Dreieck bilden. Ein an dessen Nordseite angebauter Thurm scheint das Reduit der Festung gebildet zu haben. Die Anlage dieser zur Beherrschung der Zugänge zu dem Défilé erbauten Befestigung fällt offenbar vor die Erfindung des Schiesspulvers, da sie von allen in ihrer nächsten Nachbarschaft gelegenen Höhen beherrscht wird. Dieser Festung gegenüber liegt längs des linken Ufers der Neredimka das freundliche Städtchen Katschanik auf einem schmalen Rande, hinter welchem eine etwa 60 Fuss hohe Terrasse als letzter Vorstoss des Karadag in dieser Richtung aufsteigt. Eine schöne Moschee und die Ruinen eines grossen Blei-Chan (Kurschumli-Chan) überragen die Häuser des Ortes,

![]()

115

deren Anzahl sich auf etwa siebzig belaufen mag, und deren Bewohner fast lauter muhammedanische Albanesen sein sollen.

Katschanik ist zur Raubburg wie geschaffen, weil der LepenatzPass nicht umgangen werden kann, sie wird auch als solche von alten serbischen Liedern öfters erwähnt, und blieb bis zum Anfänge dieses Jahrhunderts der Sitz von Wegelagerern; erst im Jahre 1807 gelang es Reschid Pascha von Kalkandele, die Gegend von ihnen zu säubern, nachdem er ihre Wälder verbrannt hatte. So erzählen Pouqueville und Boué [1].

Den wenigsten unserer Leser dürfte es jedoch bekannt sein, dass der Boden von Katschanik mit dem edelsten deutschen Blute getränkt sei. Die diese Katastrophe betreffenden Thatsachen wurden unseres Wissens zum ersten Male von A. Arneth in seinem Leben des Grafen Guido Starhemberg an’s Licht gezogen, und es möchte hier ein Auszug der hierüber handelnden Stellen dieses vortrefflichen Werkes um so mehr an seinem Platze sein, als dieselben auf die Albanesen dieser Gegenden einiges Licht werfen, wobei wir uns jedoch die geographischen Angaben nach unserer Anschauung näher zu bestimmen erlauben. Nach dem früher erwähnten glänzenden Siege der kaiserlichen Armeen bei Nisch und der Eroberung dieser Stadt wandte sich das Gros der Armee nordwärts gegen Widdin und die Wallachei, Graf Piccolomini aber drang an der Spitze der in Serbien zurückgebliebenen Truppen rasch gegen Süden vor, besetzte Prischtina und das Amselfeld sammt dem Passe von Katschanik, ja er sendete seine Vorposten sogar durch denselben, und diese occupirten die jenseits gelegenen Ortschaften, und darunter sogar die alte Hauptstadt Dardaniens, Skopia. Die christlichen Bewohner dieser Gegenden, welche den tapfern und menschenfreundlichen Piccolomini als Erretter von dem Joche der Ungläubigen begrüssten, erklärten sich zur Rückkehr unter christlichen Scepter bereit, wenn sie gehörig unterstützt würden. Die Türken aber waren über die Erfolge der kaiserlichen Armee so niedergeschlagen, dass dies der günstigste Moment zum Frieden gewesen wäre; er wurde leider versäumt, und nun erfolgte eine Reihe von Rückschlägen, durch welche die errungenen Erfolge grösstentheils wieder verloren gingen. Das erste Unglück war Piccolomini’s Tod, welcher plötzlich am 9. November 1689 in Prischtina starb. Sein Nachfolger im Commando war der Herzog von Holstein, der durch hartes Benehmen, willkürliche Steuererhebungen und Nachsicht gegen die Ausschweifungen

1. Voyage de la Grèce III, S. 162. — Itinéraires I, S. 205.

![]()

116

seiner Truppen die Albanesen von sich und den Türken wieder zuwandte [1]. Doch gelang es ihm, ein Heer von 6000 Türken, welches die Pascha’s von Skopia und Sophia bei Stippo (?) gegen ihn sammelten, am 27. November auf das Haupt zu schlagen. Aber in demselben Winter zog ein neues türkisches Heer gegen das Amselfeld, nahm das feste Schloss Katschanik und schlug den Obristen Freiherrn von Strasser in der Nähe desselben auf’s Haupt. Der Obrist, den Albanesen ohnedies verhasst, hatte vor Kurzem einen der Ihrigen um geringer Ursache willen hin richten lassen. Nachdem er nun sein nur 2800 Mann zählendes Corps, dem Käthe der übrigen Kriegsobersten zuwider, den 12,000 Türken in weiter Ebene ohne den geringsten Anhaltspunct gegenüber gestellt hatte, beschimpfte er einen der albanesischen Führer, der ihn auf das Unzweckmässige seiner Anstalten aufmerksam machte, gerieth mit ihm darüber in Wortwechsel und durchschoss ihm mit der Pistole den Arm. Deshalb verliessen ihn die ergrimmten Albanesen während der Schlacht und gingen zu den Türken über. Vom Feinde wüthend angegriffen, thaten die deutschen Truppen Wunder der Tapferkeit, wurden jedoch von der Ungeheuern Ueberzahl des Feindes zermalmt. Der tapfere, aber unbesonnene Strasser, der zu spät bemüht war, durch Beweise ausserordentlichen Muthes seinen Fehler wieder gut zu machen, büsste die Schuld seiner Rauhheit und Fahrlässigkeit mit dem Tode. Mit ihm fielen der heldenmüthige Prinz von Hannover, nachdem er neun Feinde mit eigener Hand erlegt hatte, dann die Grafen Styrum, Gronsfeld und Auersperg, Jünglinge, die zu den schönsten Hoffnungen berechtigten. Nur mit wenigen Kriegern rettete sich Obristlieutenant Graf Solar mit Hilfe der Nacht in die dichten Wälder [2]. Auf die Nachricht von diesem Unglücke räumte der Herzog von Holstein alsbald Prischtina, in welchem grosse Vorräthe aufgehäuft waren, und zog sich nach Nisch zurück, wo alsbald General Veterani, Piccolomini’s Nachfolger im Commando, welcher, obwohl noch an seinen Wunden leidend, an den Ort der Gefahr geeilt war, den Oberbefehl übernahm, den entmuthigten

1. Nach unserer Kenntniss der Verhältnisse wäre dieser Umschlag der Gesinnung auch durch die humanste Behandlung nicht zu verhindern gewesen, denn sein HauptGrund liegt in der Unmöglichkeit, allzuhoch gespannte Erwartungen zu befriedigen.

2. Sie sind gänzlich verschwunden, ebenso wie in der Thalebene der vereinigten Morawa, welche nach Schilderung der Kriegsberichte des Jahres 1689 mit dichten Wäldern bedeckt war; ein Beweis, dass das Amselfeld jetzt stärker als damals bevölkert ist.

![]()

117

Geist seiner Truppen wieder aufrichtete und dem Feinde entgegen ging, der sich bei seiner Annäherung zerstreute. Veterani bezog hierauf die von den kaiserlichen Truppen innegehabten Quartiere von Prischtina und Prisieni von neuem, aber mit welch’ schwachen Kräften! Er hatte im Ganzen nur 15,000 Mann unter seinen Befehlen, und von diesen musste er 4000 Mann als Besatzung der Festung Nisch zurücklassen. Diese zweite Besetzung des Amselfeldes durch die kaiserlichen Truppen scheint jedoch nicht von langer Dauer gewesen zu sein, weil bald darauf der Fall von Nisch und Belgrad den Kriegsschauplatz an die Südgrenze von Ungarn verlegte.

Wir entnehmen diesen Daten die interessante Notiz, dass schon im Jahre 1689 Dardanien eine zahlreiche und streitbare albanesische Bevölkerung hatte, denn dass die hier figurirenden Albanesen dem kaiserlichen Heere aus Altalbanien zugezogen sein sollten, dünkt uns im höchsten Grade unwahrscheinlich. Die Frage, ob diese Albanesen aber Christen oder Muhammedaner [1] waren, wird in dem erwähnten Buche nicht gelöst. Die Herausgabe der über den dardanischen Feldzug der kaiserlichen Truppen vorhandenen Quellen würde kostbare Beiträge zur nähern Kenntniss dieser Gegenden und ihrer Bewohner liefern und zugleich von grossem Interesse für unsere Kriegsgeschichte sein, da in ihnen Namen wie Starhemberg und Veterani figuriren, und Niemand erschiene hiezu berufener, als der Biograph des ersteren.

XVII. Das Amselfeld.

Wir übernachteten in dem geräumigen Post-Chane, welcher einem Albanesen gehört, dessen Aeusseres mehr auf einen Palikarenchef als auf einen Wirth hindeutet, und fuhren am andern Morgen zwei Stunden lang das Rinnsal des Lepenatz aufwärts dem Amselfelde zu, dessen äusserste südliche Böschung wir in der Falte eines in den Lepenatz mündenden Regenbaches erstiegen. Doch vereitelte das über Nacht eingetretene neblige Regenwetter jede Möglichkeit, uns so genau, als wir es wünschten, über den Bau dieser interessanten Gegend zu orientiren, denn alle Höhen waren bis zur Wurzel verhängt, und blieben es leider während unseres ganzen

1. Ueber den Hass der muhammedanischen Albanesen gegen ihre osmanischen Glaubensbriider, s. des Verfassers Albanesische Studien passim.

![]()

118

Aufenthaltes, und selbst der Anblick der Ebene wurde häufig durch Nebelschichten verkümmert, die auf derselben herumzogen.

Dieses Flachland scheint ein langgestrecktes Viereck zu bilden, welches mit seiner schmalen Seite bis an den nördlichen Fuss der alpinen Kette des Schar reicht, da wo sie, wie mit letzter Anstrengung zur majestätischen Pyramide der Ljubatrn [1] aufsteigend, von dieser nach Norden, Osten und Süden plötzlich abfällt und nur vermittelst der Hügelmassen, durch welche sich der Lepenatz gewaltsam Bahn gebrochen, mit dem Karadag zusammenhängt. Dieser gewaltige, das ganze Flachland beherrschende Kegel war für uns leider nur an dem Abende sichtbar, wo wir von Gilan nach Katschanik zurück fuhren.

In dieses Flachland [2] theilen sich zwei Flussgebiete, denn im Süden läuft der Lepenatz, den Schar im Norden und Osten umkreisend, nebst der Neredimka dem Wardar zu, während die grössere nördliche Hälfte von der Sitnitza in der Richtung von Südwestsüden nach Nordostnorden durchströmt wird und als Nebenfluss des Ibar zur Morawa, mithin zum Donaugebiete gehört. An einer Stelle sind jedoch diese beiden Gebiete durch eine Bifurcation, die einzige uns bekannte des ganzen Donaugebietes, mit einander verbunden. Denn bei dem etwa 1 1/2 Stunden von den Quellen der Neredimka gelegenen Weiler Wate gibt dieser Bach einen Theil seiner Wasser zur Treibung einer Mühle her, und läuft dieses Mühlwasser in den Sumpf von Sasli, während der Hauptbach dem Lepenatz zufliesst, welches Verhältniss uns von einem Kawassen in Gilan in der Form beschrieben wurde, dass ein Theil des Neredimkawassers in das schwarze, ein anderer in das weisse Meer fliesse, unter welch’ letzterem Namen die Türken bekanntlich das mittelländische Meer verstehen.

Der vorerwähnte Sumpf von Sasli scheint der Rest des grossen See’s zu sein, welcher in der Urzeit das Amselfeld bedeckte [3], und welcher merkwürdiger Weise doppelte Abflüsse hatte, nämlich einen südlichen (Lepenatz) und einen nördlichen (Sitnitza). Dieser Sumpf

1. Die albanesische Namensform ist Ljubetén.

2. Indem wir das Gebiet des Lepenatz und der Sitnitza als ein Ganzes betrachten, folgen wir dem Eindrücke, welchen das Land nach der Ersteigung der nördlichen Böschung des Lepenatz-Rinnsales auf uns machte. Boué trennt dieses von dem Amselfelde, dessen Länge er auf 9—10 und dessen Breite auf 3 Stunden im Süden und 1 1/2 Stunden im Norden angibt. Auch reicht der Name Amselfeld schwerlich bis zum Fusse der Ljubatrn.

3. Boué, Itinéraires I, S. 200.

![]()

119

zieht sich an dem westlichen Ende des niederen, flachgeböschten Buckels hin, welchen als letzten Ausläufer die Hauptkette des Karadag in nördlicher Richtung schickt. Dieser Buckel bildet die Wasserscheide zwischen den Quellgebieten der Sitnitza und der bulgarischen Morawa ; er möchte an seiner niedrigsten Stelle kaum 150 Fuss über den Wasserspiegel der Morawa aufsteigen. Es fehlt uns leider an jeder Verbindungslinie für beide Gebiete in dieser Gegend, doch dürfte die Entfernung zwischen dem Dorfe Widdin, bei welchem die Morawa aus den Bergen in die Ebene tritt und westöstlichen Lauf annimmt, von dem Rinnsal der Sitnitza schwerlich über 1 1/2 Stunde betragen. Ueber die Ausdehnung des Sumpfes von Sasli konnten wir gleichfalls keine sichere Auskunft erhalten. Das ganze Rinnsal der oberen Sitnitza soll sumpfig sein, der eigentliche Sumpf aber auch zur Sommerzeit bis zum Dorfe Rupofze reichen.

Jener Höhenbuckel steht gegen Norden mit den felsigen Hügelzweigen in Verbindung, welche eine von den Quellen der Kriwa Rjeka südwärts laufende, und dort Koznik Planina genannte Kette gegen Westen ausschickt, und deren Abfälle in die Ebene eine ziemlich gleichförmige Linie von Norden nach Süden und von Nordwestnorden nach Südostsüden bildet.

Der Westrand des Amselfeldes wird von einer wandartigen Kette gebildet, welche parallel mit dem Ostrande läuft, und deren Kamm, wenn wir richtig sahen, eine wenig undulirte gerade Linie bildet, welche sich 500 bis 600 Fuss über die Ebene erheben mag und durch den Golesch (Kahlberg) abgeschlossen wird, welcher in der Form eines breitgestutzten Kegels etwas in die Ebene einspringt und dieselbe etwa um 1000 Fuss überragen mag. Dieser Golesch scheint die Spitze eines Winkels zu bilden, welchen der westliche Thalrand beschreibt, denn von ihm an nimmt das Amselfeld nordwestliche Richtung an und wird durch einen in gleicher Richtung laufenden Höhenzug in zwei Thäler gespalten. In dem östlichen Thale fliesst die Sitnitza, welche hier den von Osten kommenden Lap aufnimmt, und diese Mündungsgegend ist das berühmte Schlachtfeld von Kossowo, auf welches wir unten zurückkommen werden.

Der Weg von Katschanik nach Prischtina erreicht erst bei dem Dorfe Babusch den wagerechten alten Seeboden, nachdem er den letzten in der Ebene laufenden sanftgeböschteu Höhenzug etwas südlich von diesem Dorfe überstiegen hat, welches etwa fünf Stunden von Katschanik und sechs Stunden von Prischtina entfernt ist, und kreuzt bald darauf die Sitnitza. Dieses Dorf Babusch ist nur von einer einzigen, auf zehn Häuser vertheilten Familie bewohnt, welche

![]()

120

ihren Ursprung bis zu der Schlacht von Kossowo (1389) zurück datirt, denn damals erhielt ihr Ahnherr für wichtige Kundschafterdienste, welche er dem Sultan Murad dem Ersten leistete, zur Belohnung dieses mehrere Stunden im Umfange haltende Dorf als steuerfreien Besitz, und seine Nachkommen sollen dies Privilegium der Steuerfreiheit erst in Folge der durch den Tansimat im Steuerfache eingeführten Reform verloren haben.

Wir übernachteten in dem eine halbe Stunde nördlich davon gelegenen Chan von Rupofze, und nahmen von ihm aus nicht den geraden Weg nach Prischtina, sondern beugten östlich nach dem Kloster von Gratschanitza ab, welches eines der berühmtesten des alten Königreiches Rascien ist, dessen Schwerpunct das Amselfeld und die östlich anstossende Ebene des weissen Drin (Metoja) war. Der Name Rascien scheint aber hier Landes ausgestorben zu sein und sich nur noch bei den Deutschen und Ungarn erhalten zu haben, welche die in dem Banate sitzenden serbischen Einwanderer Raizen nennen. Die Serben haben ihm den Namen Alt-Serbien (Stara Srbia) substituirt, doch konnten wir über die Ausdehnung, welche sie diesem Namen geben, nicht klar werden. Ausser den genannten Ebenen gehört jedoch auch der Kessel von Nowi Pazar sicher zu demselben.

Wir hielten einen Trupp Bauern an, welche den Feiertag dazu benützten, um sich in einem Nachbardorfe mit ihrem Zehentpächter zu besprechen, und fragten sie über die Umgegend aus. Sie zeigten trotz des schlechten Wetters die grösste Bereitwilligkeit, und uns frappirte die wahrhaft theatralische Scene, wie diese acht oder neun Mann stets mit einem Munde und zu gleicher Zeit die Fragen des Majors beantworteten, der in weitem schwarzen Regenmantel, dessen Kapuze er über den Kopf gezogen, auf seiner hochbeinigen Stute sass, und wie alle Arme zu gleicher Zeit nach den Orten zeigten, welche der Major angab. Ein vollendeterer Chor liess sich nicht denken. Der albanesische Instinct zeigt sich dagegen aristokratischer, denn für eine albanesische Mehrheit steht in der Regel nur der Aelteste Rede und Antwort und verhalten sich die Andern still.

Als aber der Kutscher einen Wegweiser durch den Sumpf begehrte, wurde unser Chor plötzlich schweigsam und suchte so rasch als möglich von uns loszukommen. Aus Mitleid mit den freundlichen Leuten begnügten wir uns jedoch mit der Beschreibung der Linie, die wir zu nehmen hatten. Bald zeigte es sich jedoch, dass unser Mitleid übel angebracht war, denn der Kutscher wurde bedenklich, und Pferde und Wagen sanken immer tiefer ein.

![]()

121

Da erblickten wir einen andern Bauer, der nicht weit von uns, aber in entgegengesetzter Richtung durch den Sumpf zog. Wir riefen ihn herbei, und er erklärte, dass er nach einer Kuh suche, jedoch nicht sicher sei, ob sie sich verlaufen habe oder von den Albanesen oder vom Wolfe geraubt sei. Wir fragten ihn, ob sein Vieh gewohnt wäre, sich nur nach der von ihm eingeschlagenen Richtung zu verlaufen, was er mit verwunderten Augen verneinte. Wir meinten also, dass er es eben so gut mit unserer Richtung versuchen könne und er dafür ein Trinkgeld erhalten solle. Er antwortete mit einem Blicke, worin deutlich zu lesen war, warum bietet ihr Geld ohne Noth, ich muss ja, wenn ich nicht will; doch erwiderte er einfach; „wohl, Herr“, und ging mit. Der Major nahm ihn sogleich in’s Examen, und erhielt von ihm die erste Auskunft über die erwähnte Bifurcation der Neredimka, aber in so verworrener Weise, dass wir ihm fort und fort mit Fragen zusetzten, bis er endlich in wahrer Herzensangst den Zeige- und Mittelfinger gabelförmig auseinander sperrte und diese hinhaltend ausrief: „Sieh, Herr, bei Wate macht der Bach so“, da dämmerte es bei mir, und als der Bauer aus den Fragen merkte, dass ich ihn verstanden, da lachte er aus vollem Halse und hielt mir beständig seine Fingergabel hin, indem er Christum und die Heiligen zu Zeugen anrief, dass er die Wahrheit sage.

Unterdessen ging es bis über die Axen durch den Sumpfbrei, aber ohne Bedenken, da der Bauer versicherte, dass wir auf dem Wege seien, und wirklich kamen wir auch bald auf festen Grund, indem wir uns den Wurzeln des östlichen Bergrandes näherten, und erreichten nach Kreuzung verschiedener Thäler und die sie bildenden Höhen das Kloster. Es liegt an dem linken Ufer des Gratschanitzabaches, welcher eine Viertelstunde östlich davon aus seinem Berggebiete in einen sich gegen Westen mit der Ebene vereinigenden Thalbusen tritt und in der Richtung von Osten nach Westen gleich den übrigen Bächen, die wir passirt hatten, der Sitnitza zufliesst.

Die Klosterkirche steht in der Mitte des ummauerten und mit mehreren Gebäuden besetzten Hofraumes, und ist im byzantinischen Style erbaut; sie bietet jedoch mehrere uns bis dahin noch nicht vorgekommene Eigenthümlichkeiten. Jede ihrer vier Fronten zeigt nämlich drei Glieder, von denen das untere drei Rundbogen enthält, deren mittlerer um die Hälfte höher ist, als die beiden äusseren. Ueber diese vier Mittelbogen steigen als zweites Glied vier Spitzbogen auf, und das durch sie gebildete Viereck trägt die Hauptkuppel als drittes Glied. Auf den Winkeln, welche die unteren

![]()

122

äusseren Rundbogen bilden, stehen vier Nebenkuppeln, welche jedoch für unseren Geschmack zu isolirt aus derselben aufsteigen und der nöthigen Verbindung mit dem Unterbaue der Hauptkuppel ermangeln.

Das Innere ist durch die unverhältnissmässige Höhe auffallend, zu welcher die senkrechten Pfeiler der vier Wölbungen aufsteigen, im Vergleiche zu welcher die kleinen Verhältnisse der auf ihnen ruhenden Hauptkuppel keinen harmonischen Eindruck machen. Bei entsprechenden Proportionen bringen diese nischenartig aufsteigenden schmalen Kundbögen grosse Schlankheit, ja Zartheit in den Bau, und als Muster dieses Styles schwebt uns stets eine leider halbverfallene kleine Kirche in Alt-Mistra vor.

Den drei äusseren Bogen der Façade entsprechend, hat das Allerheiligste (Templon) der Kirche drei durch Mauern unterschiedene Nebenabtheilungen. In der rechten Nebenabtheilung ist die rechts vom Eingang befindliche Mauer mit einer ungeheuren slavischen Inschrift bedeckt, welche mit schwarzer Farbe auf die weisse Kalkfläche gemalt ist und aus 82 Zeilen und jede Zeile aus circa 130 Buchstaben auf 7 Fuss Breite besteht. Sie soll die Stiftungsurkunde des Klosters enthalten, und von dem Kral Milutin, der für dessen Stifter gehalten wird, ausgestellt sein. Der ungeheure Umfang dieser Inschrift hätte uns bei besserem Wetter vielleicht nicht von ihrer Copirung abgeschreckt, aber bei dem obwaltenden wäre eine solche Unternehmung eine Thorheit gewesen. Auch erzählten uns die Mönche, deren das Kloster mit Einschluss des Abtes nur vier zählt, dass die Inschrift im Anfänge des verflossenen Sommers von einem Reisenden, der sich Stephan nannte, bereits copirt worden sei. Die Arbeit habe acht Tage gedauert, und er habe sich dazu ein Gerüste gebaut. Wir hatten von diesem Reisenden bereits in dem Kloster Sweti Otaz gehört, das er gleichfalls besuchte, doch hier wie dort wusste man nur seinen Taufnamen anzugeben, mit dem Zusatze, dass er geläufig bulgarisch gesprochen und ganz allein ohne alle Begleitung gereist sei.

In derselben Abtheilung finden sich, der Inschrift gegenüber, auf einer die Fussstütze des Altars bildenden viereckigen, roh gearbeiteten Ara mehrere lateinische Buchstaben eingegraben. Im Chalkidikum der Kirche steht ferner eine grössere viereckige Ara, welche auf zwei Seiten Grabinschriften aus der heidnischen Römerzeit trägt. Am Plingange liegt ein Grabstein aus derselben Zeit, und in die P’undamente der Kirche ist ein ähnlicher in der Weise eingemauert, dass nur einige Buchstaben seiner Zeilenanfänge sichtbar

![]()

123

sind [1]. Wir vermuthen, dass sie von der Station Vicianum, der grossen Militärstrasse, welche von Naissus nach Lissus führte, und die wir unten näher besprechen werden, nach dem Kloster gebracht worden sind, denn wenn Vicianum mit dem Dorfe Schaglawitza zusammenfällt, so war dies kaum eine kleine Stunde von Gratschanitza entfernt.

XVIII. Prischtina.

Vom Kloster fuhren wir nach der 1 1/2 Stunde nordwestnördlich gelegenen Stadt Prischtina, wobei wir abermals mehrere Thäler und Ausläufer kreuzten, denn sie liegt weder in der Ebene, noch an ihrem Rande, sondern ist in ein Nebenthal derselben an der Stelle eingekeilt, wo sich dasselbe gabelt, und wird von den aus den beiden Zweigthälern kommenden Bächen durchflossen, welche sich etwas unterhalb vereinigen. Die Stadt liegt nach unseren Messungen 1776 Fuss über dem Meere. Zwölf Minaret's und ein Stadtuhrthurm überragen die Häusermasse.

Prischtina [2] (Prischt, slav. Beule, Hübel) ist nach Monastir der Hauptwatfenplatz der westlichen Hälfte der Halbinsel, und vermuthlich dürfte seine Lage zwischen den gleich unruhigen dardanischen und gegischen Albanesen und die Nachbarschaft des Kessels von Nowi Pazar, welcher die einzige Verbindung zwischen Bosnien und dem übrigen Reiche bildet und über welchen die Serben bereits öfter den Montenegrinern die Hand zu reichen versucht haben, bei der Wahl dieses militärischen Centralpunctes massgebend gewesen sein. Die Stadt wimmelt daher auch von Militärs aller Waffen, doch bildet sie kein administratives Centrum, sondern untersteht dem Pascha von Prisrend, und ist der Sitz eines einfachen Mudirs. Der gegenwärtige Functionär, ein kleiner, alter Mann, überhäufte uns mit Aufmerksamkeiten, aber mit den Militärautoritäten kamen wir in keine nähere Berührung.

Am Morgen nach unserer Ankunft (1. November) sahen wir Alles weiss überzogen, denn über Nacht war fusshoher Schnee gefallen. Der Winter war also auf dieser Hochebene eingezogen,

1. Die Abschriften dieser Steine sind in den Beilagen der ersten Ausgabe abgedruckt.

2. Nach Pouqueville’s Voyage de la Grèce, III, 160, der sich auf die Ragusaner Chronik von Luccari libr. I, p. 25 beruft, hiess die Stadt früher Plislava.

![]()

124

und nach den Aussagen der Eingebornen zeigt er sich gleich bei seinem ersten Auftreten meist hartnäckig, und war daher eher dessen Zu- als Abnahme in Aussicht. Wir mussten also unsern Plan aufgeben, von hier aus in das gebirgige Dardanien einzudringen, und darauf bedacht sein, rasch in südlichere, niedriger gelegene Gegenden zu kommen. Wir blieben zwei Tage in dem Hause des Vorstehers der Stadt, dessen finstere Räume nicht geeignet waren, unsere Stimmung zu erheitern, doch wurde es uns insoferne interessant, als die alte Mutter des Vorstehers erzählte, dass hier nur selten europäische Reisende herkämen·, die letzten, deren sie sich erinnere, seien zwei junge Franzosen gewesen, die vor etwa achtzehn Jahren zu Lebzeiten ihres Mannes, der gleichfalls Vorsteher war, eingekehrt seien. Als ich ihr die Namen Boué und Viquesnel nannte, wollte sie sich nur des ersteren erinnern, und ihre Personalbeschreibung war zutreffend. Dies ist die einzige Spur, welche wir von den Männern auffanden, denen die Wissenschaft die erste nähere Kenntniss dieser Länder verdankt, denn bis zu welchem Grade dieselben vor ihnen unbekannt waren und sind, dies zeigt die Nachlese, welche sie uns zurückliessen, und wie wenig erschöpfend ist diese, wie Vieles mussten wir nicht unsern Nachfolgern hinterlassen !

Nachdem uns der Winter das Gebiet der dardanischen Bergstämme verschlossen hatte, waren wir in Prischtina bemüht, wenigstens so viel als möglich über sie zu erfragen, und wir erfuhren hier zum ersten Male eine geographische Haupteintheilung des im Osten des Amselfeldes liegenden Landes, in die nördliche Landschaft Lab und die südliche Golak. Doch ist es uns nicht wahrscheinlich, dass aus diesen Elementen die Zusammensetzung Lab Golab entstanden sei, mit welcher die dardanischen Albanesen von ihren Brüdern in dem alten Albanien bezeichnet werden, weil, wie wir bereits früher bemerkt, die letzte Form mit Golubinje, dem alten Namen von Wranja, Zusammenhängen dürfte. Gol ist im Slavischen nackt, und Golak bedeutet daher eben so wie Golesch, einen nackten Berg, oder wohl genauer einen Complex von nackten Bergen ; es wäre möglich, dass der felsige Charakter des Mrkonje und seiner beiden Nachbarn diese Bezeichnung der Landschaft veranlasst, jedoch konnten wir hierüber eben so wenig Sicheres erfahren, als über die geographische Ausdehnung derselben, obwohl wir überzeugt sind, dass sich deren Grenzen an Ort und Stelle mit ziemlicher Genauigkeit feststellen lassen.

Die Landschaft Lab dagegen hat ihren Namen von dem gleichnamigen Flusse, einem Nebenflüsse der Sitnitza, erhalten, und begreift

![]()

125

also das Gebiet desselben, über welches wir uns in Prischtina so viel als möglich unterrichten liessen, weil es noch gänzlich unbekannt ist.

Jede dieser Landschaften zerfällt in zwei Unterabtheilungen, was wir aus folgender Notiz schliessen: Zum oberen Golak gehören 19 Dörfer, und diese halten ihre Volksversammlungen bei der Moschee von Prapaschitza, und die 21 Dörfer des unteren Golak versammeln sich bei dem Dorfe Sfirtza. Dagegen kommen die 20 Dörfer von Prischtina bei Orlan zusammen, und die 22 Dörfer von Lab in Podujewo. Aus dieser Notiz ergiebt sich ferner, dass auch die dardanischen Albanesen eben so gut dingen, wie die Malissor im Mutterlande, aber in Prischtina fand sich leider kein Frater Gabriel, um uns das Wesen dieser dardauischen Volksversammlungen so klar und erschöpfend zu schildern, wie die im albanesischen Alpenknoten [1]. Wir konnten nichts Näheres über dieselben erfahren.

Die dardanischen Albanesen gliedern sich gleich den Malissor und Mirediten im Mutterlande nach Stämmen, doch ergiebt sich die Schwächung des Stammverbandes schon aus dem Umstande, dass die Blutrache hier nicht Stammes-, sondern Familiensache ist, und zwar die Pflicht der Rache nur dem nächsten Verwandten des Gemordeten obliegt, und ebenso die Blutschuld nur an dem nächsten Erben des Mörders haftet. Ob aber der Grundsatz: „wer erbt, der rächt“, so unbedingt von der Sitte geheiligt ist, als man uns angab, möge dahin gestellt bleiben. Noch auffallender klang uns eine andere Angabe in Deditsch, welche von Albanesen in Prischtina bestätigt wurde, dass nämlich bei ihnen die Erbtochter auch den Grundbesitz des Vaters erbe. Dieser kommt sonach durch deren Heirath an einen anderen Stamm, denn trotz der grossen Zerstreuung der einzelnen Stämme gestattet auch hier die Sitte keine Heirath zwischen Angehörigen desselben Stammes, was jedoch in Prischtina als unbedingte Regel geleugnet wurde. Ist aber die Erbtochter grundbesitzfähig und muss sie aus ihrem Stamm heraus heirathen, so fehlt im Rechtsbewusstsein bereits ein Hauptattribut des Stammes, nämlich die Idee des geschlossenen Stammgebietes.

Der Stamm heisst hier wie im Mutterlande Fis, und dieses Wort ist offenbar mit dem griechischen φύσις verwandt. Die erblichen Stammhäupter heissen dagegen Nacer, eine Bezeichnung, welche uns im Mutterlande nicht vorkam ; vielleicht ist sie türkischen Ursprunges.

1. S. Albanesische Studien I, S, 173 sq.

![]()

126

Die Hauptstämme sind beiläufig in folgender Weise über das Land vertheilt: Von den 22 Dörfern des Lab gehören 20 den Element! (die zwei übrigen gehören den Betusch), sie erstrecken sich von Podujewo bis nach Kurschumlje und bewohnen die meisten Dörfer um Deditsch, dagegen finden sich in den Bezirken von Wranja und Gilan keine Elementen Diese betrachten sämmtlich die Elementer, welche in dem albanesischen Alpenknoten sitzen und sich zum katholischen Glauben bekennen, als ihren Mutterstamm, von welchem zu verschiedenen Zeiten einzelne Familien nach Dardanien gezogen sind [1]). Die Graschnitsch sitzen hauptsächlich in und um Prischtina und bilden fast die ganze muhammedanische Stadtbevölkerung, denn ausser ihnen giebt es dort nur vierzehn Häuser Emire, welche sich als einen Zweig des in Nowo Brdo sitzenden Mutterstammes betrachten. Diese Emire sind die einzigen Muhammedaner des Landes, welche aus Asien stammen, oder um nach Ortsgebrauch zu reden, sie sind die einzigen Osmanli im Lande.

Ober- und Unter-Goloku sind Hauptdörfer der Graschnitsch im Bezirke von Prischtina, wo sie den Elementern so ziemlich die Wage halten. Auch wiegen sie iu und um Leskowatz und Mitrowitza vor, und finden sich deren auch in dem Ereise von Wranja.

In dem Kreise von Leskowatz leben, mit den Graschnitsch vermischt, Zweige der Stämme Sob (Heu), Bensch und Gasch. Die Sob überwiegen ferner in dem Morawitzathale ; fast alle Bewohner des Karadag sind Berisch. Gasch finden sich auch in der Landschaft Masuritza, deren grösster Theil jedoch den Graschnitsch gehört. Im Districte von Leskowatz bewohnen die Gasch sechs Dörfer, stehen aber mit ihren Stammverwandten in Prischtina und Wranja in keinerlei Verbindung. Ihr Chef war früher der durch seine Tapferkeit landbekannte Latif Aga, jetzt ist es sein ältester Sohn, Reschid Aga, dessen Bruder Emin die aus fünf Mann bestehende Garnison des Wachhauses von Lebana befehligt. Einen Theil dieser Notizen verdanken wir diesem Emin und einem seiner Untergebenen Namens Haidar, welcher uns deswegen auffiel, weil er der einzige Albanese war, der uns durch seine Bewegungen verrieth, dass er andern Wesen Herberge gewährte. Man nannte uns

1. Von diesen Klementern stammen auch die in den Dörfern Ninkintze und Herkowtze angesiedelten Albanesen, welche am linken Sauufer zwischen Mitrowitza und Schabatz liegen und der Militärgrenze angehören. S. Albanes. Studien I, S. 13.

![]()

127

endlich als Hauptstämme die Gasen, die jedoch überall zerstreut sind, und die Schalj, welche die Hauptbevölkerung des Bezirkes von Wutschitrn bilden und die im albanesischen Alpenknoten sitzenden katholischen Schalj als ihren Mutterstamm erkennen.

Dies möchten die grössten Stämme sein, welche sich nebst einem Dutzend kleinerer in das albanesische Dardanien theilen. Dieselben zerfallen in mehr oder weniger Unterabtheilungen; so zählen z. B. die Berisch sieben Zweige, nämlich: 1. Askjur, 2. Ali Schitscha, 3. Dodo, 4. Murtur, 5. Liwosch, 6. Kutsch, 7. Getz, und diese Zweige spalten sich wiederum in noch kleinere Abtheilungen ; da wir aber über diese Verhältnisse in Dardanien nichts Neues erfahren konnten, so beschränken wir uns einfach auf das hierüber in den Albanesischen Studien [1] Gesagte zu verweisen.

Zur Bestimmung der Seelenzahl der dardanischen Albanesen bietet sich nur ein Anhaltspunct in der uns von dem Generalcommando des Armeecorps von Rumelien gewordenen Mittheilung über die Recrutenzahl, welche die muhammedanische Bevölkerung der das dardanische Albanien bildenden Bezirke bei einer Recrutirung erster Classe in Friedenszeiten in der Proportion von 5 : 100 Militärpflichtigen stellt, und mit welcher auch die einzelnen an Ort und Stelle hierüber eingezogenen Erkundigungen übereinstimmen:

Kurschumlje 39

Leskowatz 84

Wranja 80

Prokop 45

Prischtina und Lab Golak 82

Gilan 83

______________

Zusammen 413

was also im Ganzen 8200 militärpflichtige Albanesen ergibt, weil in jenen Bezirken die muhammedanische Bevölkerung nur aus Albanesen besteht und es in ihnen keine christlichen Albanesen gibt. Hiermit ist aber für unseren Zweck nichts gewonnen, da wir uns überall vergebens nach dem angenommenen Verhältnisse der Gesammtbevölkerung zu den Militärpflichtigen erkundigten.

Glücklicher Weise erhielten wir in Gilan die Notiz, dass die Häuserzahl des nach dieser Stadt benannten Bezirkes im Ganzen 3800 betrage, und davon 2300 albanesisch-muhammedanische und 1500 bulgarisch-christliche seien. Diese Notiz gibt mithin eine annähernde Basis für unsere Berechnung. Bei der früher erwähnten Gewohnheit,

1. I, S, 173 sq.

![]()

128

die Familie so lange als möglich vor Zertheilung zu bewahren, an welcher der Albanese wegen der bei ihm herrschenden Blutrache und seiner Neigung zum Faustrechte noch fester als der Serbe und Bulgare zu halten Ursache hat, glauben wir die durchschnittliche Bevölkerung des albanesischen Hauses wenigstens auf sechs Seelen anschlagen zu müssen, und erhalten nach diesem Anschläge für das dardanische Albanien eine Bevölkerung von etwa 70,000 Seelen.

Wenn wir nun den Flächeninhalt dieses Landstriches auf etwa 80 Quadratmeilen anschlagen, so ergäbe dies beiläufig 900 Seelen auf die Quadratmeile.

Zu den oben angeführten Bezirken gehören freilich mehrere ausserhalb des Lab Golak und der östlich angrenzenden Striche gelegene Landschaften, wie das Morawitzathal, das Qnellbecken der Morawa, und Theile des Amselfeldes, auf der anderen Seite lässt sich aber wohl mit Sicherheit annehmen, dass die den Aushebungen zu Grunde liegenden Listen in diesem kaum halbgezähmten Lande weit unter dem wahren Bestände seiner Bevölkerung geblieben sind, und darum vermuthen wir, dass auch unsere Berechnung eher zu niedrig als zu hoch gegriffen sei.

XIX. Sultan Nlurad’s Grab.

Wenn uns der Winter zwang, von einer Bereisung des unteren Golak oder Lab abzustehen, so wollten wir uns wenigstens nicht von ihm an einem Besuche des berühmten Schlachtfeldes von Kossowo und des Grabes von Sultan Murad hindern lassen. Wir fuhren also am dritten Morgen unserer Ankunft von Prischtina aus durch Wind und Schnee über die letzten Ausläufer der Höhen, welche den Band des Amselfeldes bilden, auf der Strasse, welche nach Nowi Pazar führt, eine gute Stunde gegen Norden, und erreichten dann einen Busen, welchen die Ebene gegen Osten bildet und durch die der Lab der Sitnitza zufliesst. Wir liessen vorerst die Grabstätte zur Linken und fuhren quer durch den Busen zum Fluss bei der Brücke, über welche die Strasse führt. Dies war der kälteste Tag unserer Reise, denn als wir unsere Instrumente bei dem Flusse aufstellen wollten, um dessen Höhe zu bestimmen (1591 Pariser Fuss), fand sich, dass trotz aller Umhüllungen, mit welchen wir uns versorgt hatten, unsere Glieder so steif geworden waren, dass sie uns für die Beobachtung fast den Dienst versagten und es längerer Exercitien bedurfte, um

![]()

129

sie für die Stellung der Instrumente gelenk zu machen, und doch zeigte der Thermometer nur etwas weniges unter 0 Grade. Wäre der Verfasser allein gewesen, so hätte er dieses mit der Temperatur ausser Verhältniss stehende Kältegefühl der Verweichlichung seiner Haut durch den langen Aufenthalt in dem warmen Griechenland zugeschrieben, allein Major Zach, welcher aus Serbien kam und zwei Winter durch gegen die Ungarn zu Felde gelegen hatte, litt ebenso, und Herr Gottschild, welcher Sachsen zum ersten Male verlassen hatte, behauptete, in seinem Leben keine ähnliche Kälte empfunden zu haben. Nach zahlreichen Beobachtungen glauben wir überhaupt annehmen zu können, dass das Gefühl von Hitze und Kälte von dem Thermometerstande weit unabhängiger ist, als man gemeinhin annimmt. Weil man die Hitze mehr oder weniger empfindet, tritt man in der Erwartung grosser Veränderungen vor den Thermometer, und siehe, sein Stand ist genau der alte, aber es ist seit der letzten Beobachtung windig oder windstill geworden und dieser Wechsel hat das Wärmegefühl des Körpers verändert. Hiermit erklärt sich jedoch die Möglichkeit noch nicht, dass Menschen im Süden bei einem Kältegrade erfrieren, welcher im Norden für milde gilt, und diese Erscheinung ist um so auffallender, als nach unsern Erfahrungen diese Todesart im Süden Verhältnissmässig häufiger ist, als im Norden, und der griechische Bauer z. B. mehr gegen die Kälte abgehärtet sein sollte, als der deutsche, weil er gegen sie weit weniger geschützt ist. Wir glauben, dass diese Erscheinung die Aufmerksamkeit der Sachverständigen verdiene, denn mit der Annahme der grösseren Feinheit und Eindringlichkeit der südlichen Luft, durch welche mau dieselbe gemeinhin zu erklären sucht, scheint uns an sich wenig gesagt zu sein.

Der Lab ist weitaus der bedeutendste der Nebenflüsse der Sitnitza, er entspringt kaum zwei Stunden von der serbischen Grenze entfernt auf den Südosthängen des Kopaonik, von welchem aus die ihn von den südlichen Zuflüssen der Toplitza, d. h. der Kakowitzka, Bainska und Kostanitza trennende Wasserscheide gegen Osten nach der Kadankette läuft und zugleich die Grenze zwischen den Bezirken von Kurschumlje und Prischtina zu bilden scheint. Die zwischen diesen Städten laufende Fahrstrasse erreicht das Labthal bei Podujewo, welches halbwegs zwischen beiden liegt und der Versammlungsort der Albanesen der Lab-Landschaft ist, und läuft fünf Stunden längs dieses Flusses. Drei Stunden südlich von Podujewo mündet der bedeutendste Nebenfluss des Lab, d. h. die von Nordosten kommende Brwenitza, an welcher Orlan, der Versammlungsort der Albanesen

![]()

130

des Districtes von Prischtina, liegt. Die Länge des Lab von seinen Quellen bis zur Mündung mag nach den uns gewordenen Angaben ungefähr dreizehn Stunden betragen. Er mündet etwa drei Viertelstunden nordwestlich von der erwähnten Brücke in die Sitnitza.