PARTE PRIMA. STORIA

Capitolo I. — Età preistorica. — Epoche geologiche e formazione dell’agro di Riccia - I primi abitatori - Manufatti litici - Stoviglie fittili e agricoltura - Età del rame, del bronzo e del ferro 23

Capitolo II. — Epoca sannitica e romana. — I casali primitivi - I Sanniti - I Romani 29

Capitolo III. — Da Augusto a Federico II. — Primi secoli dell’ Era volgare - Gli Schiavoni - Feudum I militis - Re Tancredi a Riccia 37

Capitolo IV. — Prima età feudale. — Famiglia de Capua: Andrea Seniore - Bartolomeo Protonotario - Roberto - Bartolomeo II - Luigi 45

Capitolo V. — Costanza di Chiaromonte (da Palermo a Gaeta). - Vicende del Regno e stirpe della Chiaromonte - Nozze fra Ladislao e Costanza - Rovina della famiglia di Costanza - Ripudio di Costanza - Soggiorno in Gaeta 54

Capitolo VI. — Costanza di Chiaromonte (da Gaeta a Riccia). - Matrimonio con Andrea - Silenzio della Storia - Dimora in Riccia - Congiura di Giulio Cesare de Capua - Ultimi anni di Andrea e Costanza - Riccesi che scrissero di Costanza 62

Capitolo VII. — Periodo aragonese. - Luigi II - Andrea e Francesco - Luigi III - Numerazione dei fuochi 71

Capitolo VIII. — I principi usurpatori. — Bartolomeo III e il castello - Le prime usurpazioni dei demani - Fine di Bartolomeo III - Altre spoliazioni e numerazione dei fuochi - Pretese di Giovanni 80

Capitolo IX. — Usurpazioni ed abusi. - Litigio sollevato da Fabrizio - Arbitrato di Fabio Marchese - Accordo di Montuori - Istrumenti del 1592 e del 1596 - La grave spoliazione del 1610 - Altri abusi di Vincenzo Luigi e sua morte - Ius scopae - Ultimi tempi di Giovan Fabrizio 87

Capitolo X. — Lotte contro il feudalismo e fine dei de Capua. - Bartolomeo IV e Giovan Battista - Ricorsi dell’ Università - Processura calunniosa - Convenzione del 1737 - Vendette dei Reale e dei Guarino - Casi di Bartolomeo VI e fine dei de Capua 99

Capitolo XI. — Il 1799. - Il Fisco, l’ Università e il Conte della Saponara - La Repubblica - Demolizione del palazzo feudale - Reazione - Processure e condanne - Filiazione de’ rei di Stato - Altri liberali e i reazionarii - Riccia feudo del Cardinal Ruffo 108

Capitolo XII. — Sentenze della Commissione feudale. - Consulta del Vivenzio - Sentenza del 24 settembre 1808 - Sentenza del 9 dicembre 1809 - Sentenza del 13 marzo 1810 - Sentenza del 30 agosto 1810 - Parere sulle citate sentenze 120

Capitolo XIII. — Dal 1800 al 1860. - Riccia nel periodo napoleonico - I Carbonari e i Vardarelli - La costituzione del 1820 e il governo assoluto - Il 1848 - Un’orchestra politica 127

Capitolo XIV. — Dal 1860 in poi. - Reazioni d’Ariano e d’Isernia - Il 1860 e il brigantaggio - Lotte amministrative - Bisogni del paese 136

Capitolo XV. — I terremoti e le epidemie. - Terremoti - La peste del 1656-57 - La carestia, il colera ed altri sinistri 142

Capitolo XVI. — Conventi. - Convento dei Trappisti, dei Celestini, del Refugio, di S. Agostino, dei Carmelitani, dei Cappuccini 148

Capitolo XVII. — Confraternite ed Opere pie. - Confraternite - Ospedale - Monte frumentario - Congregazione di Carità - Censi e Canoni - Immobili 156

Capitolo XVIII. — Chiese maggiori. — S. Giovanni Battista - S.a Maria Assunta - SS. Annunziata - S.a Maria del Carmine - SS. Concezione 164

Capitolo XIX. — Chiese minori e cappelle. - S. Agostino - S. Angelo - S. Antonio Abate - S.a Barbara - SS. Erasmo e Salvatore - S. Eustachio - S. Giacomo - S.a Lucia - S.a Margherita - S.a Maria delle Grazie - S.a Maria del Suffragio - S. Martino - S. Michele Arcangelo - S. Nicolò - S. Pietro - SS. Trinità - Cappelle di S.a Maria delle Grazie - del SS. Rosario - del SS. Sacramento - di S. Antonio di Padova - di S. Michele 175

Epoche geologiche e formazione dell’agro di Riccia. — L’agro di Riccia cominciò ad emergere dal mare durante il terzo periodo dell’epoca secondaria, poichè fra noi non vi ha alcuna traccia di paleozoico e di epoche o periodi anteriori. Infatti, a grandi linee, tutto il terreno compreso dalle Morgette a destra di Rivosecco, tutta la Montagna fino alle Morge Giuntatore e a Decorato è cretaceo, formazione alta del mesozoico. In tali sedimenti geologici noi troviamo rari fossili della famiglia delle rudiste, e questi molluschi lamellibranchi di specie estinta sono tipici del periodo cretaceo superiore. Secondo una ipotesi più recente, tale formazione avveniva circa 14 mila secoli fa; e questo calcolo, al dire del Canestrini, è il minimo che si possa ammettere. Che cosa dovettero essere la flora e la fauna al tramonto dell’ epoca secondaria, che segnò il principio del territorio riccese? La nostra immaginazione non potrà certamente abbracciarne il quadro in tutta la sua lussureggiante bellezza. Il silenzio delle rigogliose e folte boscaglie di palmizi e di altre angiosperme, che coprivano le suddette contrade, era rotto soltanto dai sibili sinistri e dalle lotte terribili di mostruosi rettili ; e per lunghissimi anni i misteri della vita vi si svolsero sotto forme strane, sconosciute e spaventose.

Al sorgere dell’ epoca terziaria, cioè 7350 secoli fa, l’ agro riccese guadagnò sul mare nuove terre, e nel primo periodo emersero da Collarso ai Lauri altre zone calcaree. Infatti tutte le murge sporgenti di queste contrade sono di calcare nummulitico, caratteristico della formazione eocene del cenozoico. Inoltrandosi sempre più l’epoca terziaria, il territorio si arricchì di nuove estensioni, tanto che a sinistra di Rivosecco — i Colli, la Selvotta, la Confine e tutta la lana fino all’ Escamara — il terreno è formazione marnosa del miocene cenozoico con rarissimi fossili di ostree, di ceritii e di altri molluschi.

![]()

24

In questa epoca apparvero numerose dicotiledoni arboree, gli uccelli, i grandi mammiferi ungulati e i primati precursori dell’ uomo. Cominciarono a formarsi pure i depositi di acqua dolce, ed al finire del periodo pliocenico noi possiamo con certezza affermare che il nostro agro avesse assunta, a grandi tratti, la sua forma attuale. Tale impronta maggiormente si dettagliò e si rassodò a traverso l’aurora dell’epoca quaternaria o neozoica, che dura da oltre 2250 secoli e che, dopo il suo periodo glaciale, giunse al più alto grado di perfezionamento nella evoluzione della vita e della civiltà.

I primi abitatori. — Quando apparve l’uomo sul territorio riccese ? La risposta è avvolta nell’ ignoto più tenebroso, e noi ci studieremo, coi lumi della paleoetnologia, dell’etnografia e dell’antropologia preistorica, di rischiarare il buio delle origini.

Fino a non molti anni dietro la più antica civiltà italica era apposta ad un popolo misterioso, ai Pelasgi, a cui si attribuiscono le costruzioni megalitiche sparse anche nel Sannio, volgarmente dette Pelasgiche. Ma chi erano questi Pelasgi? Le moderne ricerche scientifiche non danno alcun significato etnologico a questa parola, ritenendola semplicemente un sinonimo di aborigene ; ma, viceversa, han rintracciata la storia, di queste razze primitive per mezzo delle armi e degli strumenti litici, che hanno lasciato, e della forma e del carattere di qualche raro avanzo di cranio.

Le età in cui queste civiltà primitive si svolsero, si chiamano della pietra, del bronzo e del ferro, e la prima di esse è suddivisa nel periodo archeolitico nel quale la pietra è appena scheggiata, e nel neolitico in cui la pietra è finamente scheggiata, lisciata o pulita. Nel periodo archeolitico, durato molte migliaia di anni e terminato, come congetturano gli etnologi, circa ventimila anni fa, i popoli erano selvaggi, vivevano nelle caverne, non avevano sepoltura fissa, si coprivano di pelli, e disputavano la vita, il cibo ‘e i ricoveri con l’orso speleo, l’elefante meridionale ed altri grandi mammiferi. Dediti alla caccia cd alla pesca, facilmente o almeno occasionalmente cannibali, eran privi di stoviglie, e le loro armi si riducevano al tipo dell’ ascia a mandorla chelleana immanicata all’ estremità di un ramo e usata anche da sola e della cuspide di lancia solutriana. I loro cranii erano dolicocefali a faccia ortognata, somiglianti al cranio sardo moderno e agli antichi cranii iberici, tanto da far supporre che i primi abitatori d’Italia meridionale siano stati gl’Iberî. Nel nostro agro nessun avanzo archeolitico s’è finora trovato, e perciò nulla ci autorizza ad affermare che durante tale periodo sia stato abitato. Ma l’ascia di Ceppagna e i manufatti archeolitici, scoperti nel limitrofo agro di Gambatesa, sono prova non dubbia che anche il tenimento riccese dovette,

![]()

25

se non ospitare, almeno servir di transito agli uomini di tale remota antichità.

Al principio del tempo neolitico noi troviamo ancora nel mezzogiorno d’Italia la razza Iberica dolicocefala, e nel settentrione la razza Ligure brachicefala. Insomma, in questo periodo, l’uomo era sparso in ogni angolo d’Italia, come lo attestano i manufatti che dovunque si rinvengono, e che in abbondanza si trovano sporadicamente anche nel nostro agro. Possiamo quindi documentare la comparsa dell’ uomo nel territorio riccese da duecento secoli or sono, ed è facile immaginare il quadro delle nostre selve nere e silenti percorse da cacce rumoreggianti di aborigeni, i costumi di pompe selvagge, di nozze e di lutti, i tripudi delle prede vittoriose, e lo sgomento delle sopraffacenti rapine. In seguito gli arnesi furono perfezionati, si fabbricarono stoviglie fittili, le sepolture divennero stabili, si migliorarono le abitazioni e le vestimenta, e i feroci spelei, vinti e dispersi, o si estinsero nelle loro specie, o si modificarono, o si rifugiarono in regioni più sicure.

Ma altre razze sopraggiunsero a modificare e a sostituire la Iberica. Verso la metà del periodo neolitico, dall’ oriente vennero in Italia gli Osci od Opici, ariani e pastori. Essi occuparono quella parte della penisola, che dai confini meridionali dell’ Umbria si estende fino al littorale ionico. Necessariamente respinsero gl’ Iberi e i Siculi oltre il Faro, e furono il ceppo onde germogliarono le stirpi sabelliche. Tali sovrapposizioni etniche modificarono grandemente i caratteri fisici della razza, la dolicocefalia archeolitica e neolitica si corresse, e l’indice cefalico si elevò man mano, tanto che nella nostra Provincia attualmente oscilla da un minimo di 100/80,7 a un massimo di 100/81,7.

Manufatti litici. — A documentare la civiltà neolitica nel nostro territorio occorre parlare degli arnesi ed armi silicei in esso ritrovati. I laboriosi coltivatori riccesi, che nelle campagne li diseppelliscono sotto i colpi del bidente, chiamano questi avanzi della civiltà preistorica pietre del fulmine o saette; ma poco credono al potere ad esse attribuito di preservare dalla folgore e dal mal occhio coloro che le posseggono. Tale superstizione, invero, è stata comune anche ai dotti, e Plinio stesso scriveva: Glossopetra linguœ similis liumanœ, non in terra nasci dicitur, sed deficiente luna cœlo decidere. Chi poi era immune da tale pregiudizio, chiamava tali pietre bizzarrie della natura; e solo verso la metà del XIX secolo gli archeologi e i naturalisti compresero la provenienza e l’entità di queste selci.

Nella regione sannitica, immediatamente dopo Venafro, viene Riccia per abbondanza di manufatti litici. Moltissimi ne andarono dispersi, sia per la nessuna importanza che loro danno i contadini,

![]()

26

sia per lo scarso interesse delle persone che li possedevano, a farli studiare. Però l’illustre concittadino e naturalista dottor del Lupo cercò di raccoglierne il più gran numero, e fino al 1884 ne studiò 56, donate al museo antropologico della R. Università Napoletana.

In questa svariata ed interessante serie di arnesi preistorici quasi tutte le contrade del territorio sono rappresentate. Infatti, nella località Paolina si rinvennero cinque coltelli di selce e uno di quarzite, un giavellotto, tre cuspidi di lancia e tre frecce; ai Lauri due coltelli, un giavellotto, due cuspidi di lancia e una freccia; a Mazzocca un coltello di quarzite, sei di selce, un giavellotto, un raschiatoio, un punteruolo, due cuspidi di lancia e una freccia; allo Scaraiazzo tre coltelli, un giavellotto, un raschiatoio e una cuspide di lancia; alla Vicenna un coltello e un punteruolo; alla Montagna un coltello e una cuspide di lancia; a Torre Madama un coltello, a Piano dell’Amelia un frammento di giavellotto, a Rivosecco un grattino di diaspro e una freccia; a Toppo delle Tiglie una freccia e ai Chianeri pure una freccia. Quattro coltelli, infine, un punteruolo ed una freccia sono stati trovati in località non determinate dell’agro. Tutti i nominati manufatti litici, tranne quelli per cui è indicata la roccia che li compone sono di selce, ed hanno la patina che ne prova l’autenticità e il lungo soggiorno in seno alla terra. Il colore di esse varia tra l’epatico, il carnicino, il bianco sporco e l’azzurrognolo, con predominio di selci cinerine e bionde traslucide, spesso leggermente opaline.

Il raschiatoio, il grattino e il punteruolo avevano una grande importanza nelle manifatture neolitiche. I due primi, con una faccia convessa e l’altra ottenuta a grandi scheggiature con margini affilati e di forma ellissoidale, servivano per ripulire la pelle degli animali dai brandelli di grasso, e per ammorbidirla. Il terzo poi si adoperava per cucire tra loro le spoglie delle belve così apparecchiate, trasformandole in vestimenta. La forma dei su ricordati manufatti è variabilissima. Vi son frecce a mandorla, triangolari, con alette divaricate, con peduncolo talvolta lunghissimo. I coltelli e le altre armi offrono pure tutte le varietà e forse erano da noi importati, poichè non s’incontrano nel nostro agro nè nuclei, nè schegge di piromaca, nè rifiuti di lavorazione. In tutti i paesi limitrofi al nostro si sono ritrovate armi silicee. Infatti, oltre a quelle archeolitiche di Gambatesa, si rinvennero nei terreni di Castelpagano, di Cercemaggiore, di Pietracatella e di Ielsi, coltelli, giavellotti, frecce, cuspidi di lance, e perfino un’ accetta di diorite scoperta nel vallone Carapelia in tenimento di Ielsi. Ciò prova la generale diffusione di tale civiltà preistorica per ogni dove.

Stoviglie fittili e agricoltura. — Altri avanzi neolitici di scheletri, sepolcri ed. arnesi di osso e di corno noi non abbiamo finora scoperti nel territorio di Riccia;

![]()

27

poichè tali scoverte dipendono, in gran parte, da circostanze fortunate più che da ricerche prestabilite; non essendo possibile sconvolgere tutto un esteso tenimento per aver pruove più gravi, abbondanti e svariate di ciò che noi affermiamo. Però alcuni cocci di stoviglie fittili grossolane, e direi quasi ancor recanti le impronte delle dita che le fabbricarono, sono state qua e là esumate in diverse contrade. La cottura di esse è imperfetta, forse a causa dello scarso e mal distribuito calore dei focolari di cui allora si faceva uso, e le sagome che da quei resti si possono desumere, sono tozze, pesanti, abbozzate, uniformi, primitive.

I nostri antenati neolitici non tralasciarono di addomesticare, riducendo ai loro servigi, varii animali, tra cui primeggiano il bove, il cavallo, il cane, la pecora, la capra, il maiale e qualche altro. Per conseguenza alla caccia ed alle frutta selvatiche, aggiunsero anche i prodotti della pastorizia e dell’ agricoltura. E la nobile missione della coltivazione dei campi, da cui ogni nazione attinge inesauribili ricchezze, sorse ad allargare gli orizzonti di quella civiltà in formazione e a spingere più presto l’ uomo nel ciclo della storia. I cereali portarono un radicale mutamento nell’alimentazione neolitica, ed i chicchi di frumento e di orzo triturati fra due pietre, impastati nell’acqua e cotti sulle infocate selci del focolare costituirono il primo pane.

Nè può revocarsi in dubbio l’apparizione dell’agricoltura nel nostro territorio coi tempi neolitici, poichè gli Osci che lo invasero e vi presero stabile dimora, erano quei popoli ariani venuti dall’oriente, che importarono tra noi i cereali e fecero passare le antiche stirpi italiche dallo stato di caccia a quello pastorale ed agricolo.

Così fu che le folte chiome delle secolari boscaglie, dalla nuova arte recise, si diradarono a poco a poco; e gli umidi terreni muschiosi, scoverti al raggio fecondatore del sole e squarciati dal primo solco, accolsero nel loro seno i germi del nuovo e universale alimento. Così, tra i prischi maggesi della Montagna e dei Lauri, di Mazzocca e della Paolina, echeggiò sonoro, nelle diffuse primavere, il mugghio del bove aggiogato; e innanzi alla capanna fu munta la gonfia poppa della mucca e della capra. Così ad un Dio misterioso e terribile, feticcio di rozza immaginativa ma di profondo sentimento, al cospetto del cielo sereno, dei campi fecondi e degli orizzonti vasti, fu immolata la prima agnella per propiziarsene i favori o per placarne gli sdegni. E così il sommovimento agricolo del suolo mise l’ uomo sulle tracce dei primi metalli, del rame e dello stagno, che dovevano scardinare dalle fondamenta tutta la civiltà litica e far entrare l’ umanità nella storia.

![]()

28

Età del rame, del bronzo e del ferro. — Noi non siamo del parere di quelli che negano l’esistenza d’ un’età del rame, o per lo meno suppongono che abbia avuta breve durata. E ciò perchè, se ogni civiltà o perfezionamento va a gradi e non a salti, pria che fosse stata scoperta la lega di nove decimi di rame e uno di stagno per ottenere il bronzo dovettero passare dei secoli. Ora in questo periodo il rame fu adoperato in mille guise ; e se in Europa non si rinvengono su larga scala utensili di questo metallo, bisogna convenire che il suo uso sia stato in onore altrove.

Nel nostro agro forse si celano in seno alla terra ancora inesplorati chi sa quali manufatti cuprei, e noi ci auguriamo che qualche caso propizio presto li porti all’ osservazione degli studiosi, strappandoli al mistero dei luoghi ove giacciono. Per ora ci limitiamo semplicemente a segnalare un’ascia di rame trovata nella contrada Montagna, e che riteniamo non disprezzabile documento di questa prima epoca dei metalli. Ha una lunghezza complessiva di centimetri ventuno, un taglio semicircolare abbastanza sviluppato, ed una testa con i margini ripiegati su loro stessi in modo da lasciare una scanalatura per la relativa immanicazione longitudinale. Non è possibile precisare la durata di tale epoca, ma certamente essa si sviluppò prima di quattromila anni or sono, poichè da tale momento data l’ uso del bronzo nei nostri luoghi. Nulla abbiamo scoperto nell’agro riccese che si riferisca all’epoca del bronzo, sebbene di oggetti enei posteriori non facciamo difetto. Ad ogni modo non possiamo per questo ritenere che, durante tale percorso della civiltà, la nostra contrada sia stata disabitata, dichiarandone spezzata la gran catena etnica. Se avanzi di tale periodo non sono stati ancora diseppelliti o segnalati o studiati, ciò non può farci escludere in alcun modo che il nostro agro non sia stato abitato. Ma, secondo la nostra personale opinione, ci pare di possedere un testimone di tale epoca in una cuspide di lancia trovata nella contrada Lauri. È lunga cm. 16 e larga 4, e il cavo del bossolo che serviva per inastarla e che si prolunga a guisa di una costola arrotondata nella linea mediana, assottigliandosi fino alla punta, ha un diametro di 21 mm. La descritta cuspide è perfettamente identica, nella forma e nelle dimensioni, a quelle trovate nelle stazioni varesine e svizzere, e che sono riferibili all’ età del bronzo. Tale simiglianza ci ha portato a questa conseguenza logicamente e forse non senza fondamento di vero, perciò siamo indotti ad escludere l’ipotesi che si tratti di saunia sannitica, o di altra arma di civiltà posteriore.

I costumi e le industrie in quest’ epoca subirono un progresso notevole, poichè i primi si ingentilirono e le seconde si allargarono e si perfezionarono.

![]()

29

I fittili ebbero impasti più omogenei, forme più svariate, cotture più solide e perfino graffiti ornamentali; l’arte tessile progredì, non solo pel miglioramento degli utensili e della stessa lavorazione, ma anche per la introduzione del lino e della lana da parte dell’agricoltura e della pastorizia; la coltivazione dei campi fu più sviluppata, e costrinse l’ uomo a lasciare la vita nomade e a fissare la sua dimora nei luoghi, trasformati dall’impronta personale del suo lavoro. Trovando così a pacifica e stabile portata i mezzi necessari per soddisfare ai bisogni della vita, progressivamente si dirozzò, gli affetti domestici vibrarono con maggior forza nei loro animi, e i consorzi che prima sorgevano episodicamente per accomunare le forze nella lotta per l’esistenza, si disciplinarono nell’ applicazione e nell’ osservanza di norme regolatrici e di necessarie gerarchie. I commerci e gli scambi si resero più fiorenti, e questo contatto grandemente giovò al miglioramento morale, sociale e materiale delle genti.

Venne finalmente l’ uso del ferro, e con questo metallo di prezzo così tenue, di così facile lavorazione e di così universale applicazione nel lavoro industriale, un’ era novella si dischiuse e l’umanità primitiva entrò nella storia. E così verso il nono o decimo secolo avanti Cristo le genti che abitavano il nostro agro, che ebbero la conoscenza del ferro e che con l’ uso di questo principe dei metalli rafforzarono la loro civiltà, cominciarono a lasciare le loro sparse ed informi capanne, riunendo e rendendo le abitazioni più durevoli più sicure e più confacenti ai nuovi bisogni.

Così sorsero i casali, in cui varie famiglie si consociarono e fortificarono contro i facili conflitti prodotti dalle frequenti emigrazioni, e dalle gelosie di altri casali limitrofi. Così tutto l’agro fu sparso di questi centri abitati, che dovevano in un non lontano avvenire fondersi in un unico gruppo e gettare le basi del nostro paese.

CAPITOLO II. Epoca sannitica e romana.

I casali primitivi. — Se non bastassero le affermazioni di Strabone e di Varrone per cui sappiamo che gli Osci abitavano in borghi e ville sparse, favorendo non poco un tal costume i progressi della popolazione e dell’agricoltura, avremmo certamente un validissimo sostegno nella tradizione e nei ruderi per esser certi dell’esistenza dei casali primitivi nei dintorni di Riccia. La tradizione presuppone la storia che non sappiamo o che imperfettamente conosciamo ; anzi la storia è forse più vicina alla fantasia del popolo che a certe ipotesi degli eruditi.

![]()

30

La tradizione non è altro che la poetica vegetazione del suolo che prima è stato fecondato dalla storia; e dai detriti di questa si forma il terriccio propizio alle libere fioriture della coscienza popolare. Ora la tradizione ci dice che anticamente sul nostro territorio vi era un numero vario di casali, che vivevano e prosperavano indipendenti gli uni dagli altri, e che sovente venivano fra di loro a contese sanguinose, per cui i casali perditori rimanevano distrutti ed assorbiti da quelli a cui aveva arriso la vittoria. Niente, adunque, ci tramandarono i nostri antenati, che non fosse stato confermato da Storici eminenti, i quali i costumi descrissero de’ primi popoli italici, per modo che le memorie, giunte verbalmente a noi per lung’ ordine di secoli, sfrondate di tutti gli ornamenti e gli artifizi dell’ immaginativa, non possono assolutamente ridursi a quantità trascurabili.

I casali esistettero, perchè anche i loro avanzi ce lo confermano. Ma quali e quanti furono? Sarebbe temerario precisarne il numero ed assegnare a. ciascuno il suo nome. E perciò faremo cenno soltanto di quelli identificati, augurandoci che sia lieve la terra che nasconde i resti degli altri, acciocchè possan presto riapparire alla luce del sole, per essere studiati con maggior profitto da più fortunati investigatori delle patrie vicende.

Uno de’ più antichi e più vicini a Riccia fu il Casale propriamente detto. Sito ad ovest del paese, resistette a tutte le ingiurie della fortuna e dei tempi, e prosperò tanto da riunirsi non ha guari al capoluogo, con cui ora forma un sol corpo di fabbricato. Una trentina d’anni fa vi furono scoperti, nell’orto dei Falange, scheletri umani, crocifissi e medagliette della prima epoca cristiana. Vi fu pure trovata una statuetta in bronzo di fattura romana.

Duecento metri a sud-ovest del paese c’ è una fontana detta della Macchia. Nelle sue adiacenze, in remoti tempi, vi sorgeva il vico detto Colle della Macchia. Molti scheletri umani ed avanzi di mura vi si scoprono dai nostri contadini. Vi si rinvennero eziandio parecchie monete greche e romane e rottami di fittili, che incontrastabilmente attestano l’esistenza del villaggio suddetto.

Pure a sud-ovest e alla distanza di circa tre chilometri da Riccia sorgeva il casale di S. Maurizio. Parecchi furono i sepolcri in esso scoperti circa mezzo secolo fa. Avevano detti sepolcri forma di parallelepipedi, chiusi ai quattro lati da grosse lastre di pietra calcarea e coperti di tegole massicce. Accanto agli scheletri si trovarono dei candelieri, piccoli vasi di bronzo e di argilla, elmi, spade, fibule ed altri arnesi corrosi dalla ruggine.

AVANZI DEL CASTELLO.

(Fot. di A. Ciccaglione.)

![]()

31

Vestigia, di civiltà posteriore le riscontriamo nelle dirute mura d’ una chiesa, fatta edificare in S. Maurizio, secondo la tradizione, da uno dei principi de Capua nello stesso luogo ov’egli scampò dalle zanne d’ una fiera. Vi si osservano ancora i resti di un recinto quadrangolare, che potette esser forse un cimitero, e non molto distante si rilevano eziandio le tracce di una lunga grotta, che una esagerata tradizione riteneva si estendesse sino alla città di Benevento.

Del vico nomato Castellana, in prossimità del bosco comunale e a cinque chilometri circa dall’abitato, altro non si ricorda che i ruderi d’ una chiesa posta in cima alla collina e dominante tutta la contrada.

Nella parte orientale del paese, a circa tre chilometri di distanza, prosperava ai tempi sannitici il villaggio della Sfonerata o Sfonterata. Tal nome, forse, gli derivò dalla sua sorgente di acqua copiosa e potabile, e perciò in origine doveva denominarsi Fontegrata o Fontelata. Il sito presenta molte vestigia di antichi fabbricati, fra i quali uno rettangolare chiamato la Tomba, frammezzato da molti mucchi paralleli e simmetrici di pietre quadrate e grossi mattoni con vicini blocchi di muri e di volte. C’ è chi opina trattarsi dei resti d’ un tempio, ma essendo essi d’opera incerta, non possiamo manifestare nessuna opinione in proposito. Nell’ area del villaggio furono dissotterati non pochi scheletri umani, molto avariati dal tempo, vasi di vetro e di argilla, monete greche e romane, armi latine ed altri resti che confermano una civiltà antichissima.

Nelle contrade Piana Pellegrini e Tratti della Corte incontriamo i ruderi del villaggio Celari, etimologicamente forse derivato dal latino cellaria, fabbricati che servivano per depositi di generi e di commestibili. I profondi ammottamenti di terreno travolsero quei fabbricati, e fra i resti e le aree franose si rinvennero monete, qualche idolo e frammenti d’armi e di stoviglie.

Si ricordano eziandio questi altri casali: Paolina, Casalicchio, Calemme, Colle S. Pietro, Campo S. Pietro e lana; ma mancandoci elementi di fatto, da cui poter dedurre la loro esistenza ed ubicazione, ne registriamo semplicemente i nomi, con la sicurezza però che anch’essi prosperarono contemporaneamente ai su descritti, e forse in epoche più remote, dal momento che nessuna traccia di essi abbiam potuto osservare. E ciascun casale, forse ai tempi degli Osci, ospitò soltanto una famiglia tutta dedita alle cure agricole dei campi ; ma ne crebbero gli abitanti maggiormente, allorchè questi aborigeni furono dal ver sacrum sabellico ricacciati verso la Campania, ed i Sanniti, sostituendosi ed essi, ne assorbirono i casali.

I Sanniti. — I Sanniti, recandosi a gloria abitare in campagna e fare gli agricoltori, seguitarono, come gli Osci, a vivere divisi in piccole borgate.

![]()

32

Ciò è confermato da T. Livio, il quale dice che pure il monte Matese, sebbene arido e sassoso, era abitato vicatim, che è quanto dire in piccioli casali. Però, a differenza dei predecessori, essi cominciarono a dare una impronta di costituzione politica ai luoghi occupati. Di costumi semplici e severissimi, all’autorità materna non assegnavano limiti nella educazione dei figli, e non conoscevano altro lusso se non quello delle armi in cui costantemente si tenevano esercitati con una resistenza maravigliosa. E così costituita la loro florida e potente confederazione, i nostri Casali si appartennero al Sannio Pentro, che aveva per capitale Bovianum. Le città più importanti di questa regione furono, oltre la capitale, Saepinum, Sirpium, Mucrse, Allifse, Callifse, Ruffium, Batulum, Celenna, Ebutiana, Æsernia, Duronia, Treventum, Maronea, Tifernum Oppidum e Murgantia. Solo di esse si ha notizia, poichè i Sanniti non ebbero storici, e perciò quel che sappiamo di loro ci è stato tramandato dai Romani. Ma oltre a tutte queste città conosciute, moltissimi erano i vichi e i luoghi fortificati, di cui ignoriamo il nome e la topografia, e che forse erano assorbiti dalle vicende delle città da cui dipendevano o a cui servivano di difesa.

Le città piu vicine a Riccia erano Murgantia, presso l’attuale Baselice, Mucræ e Celenna, oggi Morcone e Celenza Valfortore. A quale di questi tre centri politici appartenne Riccia? Questo è un mistero; però si può con certezza affermare che l’aspra balza su cui sorge il paese e che formava per se stessa un baluardo insuperabile per la ragione strategica di quei tempi, fosse stata munita con fortificazioni megalitiche, per ogni possibile difesa della vallata. E se i resti di quelle antiche costruzioni non sono giunti fino a noi, fu perchè il sito non venne abbandonato; anzi popolato, ingrandito e rafforzato da posteriori necessità di difese, i giganteschi materiali primitivi furon rimossi e adattati ai bisogni e alle opere dei tempi sopravvenuti. Osservando le antiche mura su cui ora sorgono i resti del Castello, non sembra di riscontrare nei grossi macigni che le compongono gli sconvolti avanzi di quelle pittoresche ed imponenti trincee primitive?

Prospera dovette essere nell’ epoca sannitica la vita di Riccia e de’ suoi casali, ed i commerci con le colonie greche e le città della Magna Grecia, della Campania e di altre limitrofe regioni vi fiorirono immensamente. A dimostrare tale asserzione, abbiamo la testimonianza di una gran quantità di monete greche trovate in tutti i punti dell’ agro, e più specialmente nei siti occupati dagli antichi casali.

Ne abbiamo del secondo e del terzo periodo, tra il 480 e il 336 a. C.; nè ci fu dato riscontrare se altre monete greche anteriori siano state trovate.

![]()

33

Noi esaminammo quelle di Svesano, Lucerà, Locri, Teano, Pesto, Cales, Fistelia, Arpi, Canosa, Venosa, Salapia, Eraclea, Capua, Herdonea, Nuceria Alfiterno, Larino, Isernia, Compulteria. Furon pure ritrovate nell’agro molte monete di Neapolis, Velia, Turio, Metaponto, Irnum, Capua, Cartagine, Taranto e Allibani; ma altre di altri paesi certamente dovettero circolarvi, e forse furon anche ritrovate ai nostri tempi. È facile immaginare da tipi così svariati di monete quale vasto rifluire di scambi avesse inondato la nostra contrada, e come la vita vi fervesse piena di benessere, libera e attiva, se fin dalla lontana Cartagine vi accorrevano a trafficare.

Ma tale feconda e operosa vitalità non durò molto. Gelosia di dominio, ambizione di prevalenza, avidità di conquiste, desiderio di glorie guerresche e di bottino, cominciarono a turbare quella pace che era lungamente regnata fra Romani e Sanniti, pria che i conflitti della Campania avessero indotti i due popoli in aperta rottura. Non staremo qui a ricordare la lunga serie di battaglie valorosamente combattute da ambo le parti, però, fin dalle prime fazioni, la fortuna arrise alle aquile romane, perchè se uguale era il valore e la potenza dei contendenti, i Sanniti erano affievoliti nella disciplina. Così fin dalle vittorie di Papirio Cursore e di Fabio Rulliamo, cominciammo a vedere nelle nostre terre coloni romani, che si aggregarono agl’ indomiti perditori. E diciamo indomiti, poichè le sconfitte non fiaccavano in alcun modo la fierezza sannitica, tanto è vero che Roma dovette per oltre settant’ anni sperimentarne la tenacia, e ricorrere infine a crudeltà brutali per asservire il Sannio a’ suoi fati. Le più floride città furono saccheggiate, incendiate e distrutte dalle fondamenta, e gli abitanti massacrati senza distinzione di età, di sesso, di condizione. Ultimo e più feroce nemico del Sannio fu Siila. Egli si propose di sterminare completamente quel popolo eroico, e perciò, dopo la battaglia di Porta Collina (a. 668 di Roma) fece trucidare e gettare nel Tevere gli ottomila prigionieri Sanniti.

Factis inde proscriptionibus — afferma Strabone — non cinteci destitit, quam Samnitum nomen deleverit, aut ex Italiae finibus omnes ciecerit. Cum autem de tanta incusaretur iracundici respondebat, Magistra se se experientia dicisse, ne unum quidem Romanum pacem producturum, quo ad per se Samnites ipsi consisterent. Itaque per vices fractœ fuere Civitates, aliquce vero radicibus extinctœ.

Solo così il Sannio potè essere debellato, divenendo provincia romana.

I Romani. — Anche il nostro paese, seguendo la sorte comune, fu romanizzato. Numerose colonie s’inviarono a ripopolare e riabilitare le città e i vichi più importanti; e Riccia, come attesta anche Frontino, non fu dimenticata nell’avvenuta distribuzione.

![]()

34

I coloni, è da osservare, non appartenevano tutti a Roma, ma fra essi ce n’ erano anche del Lazio e dei limitrofi paesi, i quali, pur non godendo il ius quiritum, erano ammessi a godere il premio delle loro belliche fatiche, formando parte degli eserciti di Roma. A questo punto sorge spontanea una congettura per ispiegare logicamente e storicamente l’origine del nome che porta la nostra Terra. Fra questi coloni è facile che vi fossero genti di Aricia laziale, le quali ebbero in sorte le nostre terre e i nostri casali. I nuovi abitatori, vista la fertilità del suolo, le copiose sorgenti e il clima sano, presi d’ammirazione pei nostri boschi, simili a quelli della loro patria di origine, pei ricchi pascoli e per la magnificenza degli orizzonti, si accasarono in quei casali più rispettati dalla distruzione operatavi dai Romani, e diedero il nome di Aricia al villaggio più sicuro e più centrale del territorio, in memoria della loro patria lasciata per sempre. Noi insistiamo in questa ipotesi, poichè è norma costante che tutti i topografi stimano moltissimo, quella di attenersi all’analogia del nome, quando non trovano dove potersi appoggiare altrimenti. Conforta questa nostra opinione l’indizio che una tale denominazione trovasi quasi sempre citata in molti antichi volumi del nostro archivio parrocchiale e di quello arcivescovile di Benevento non solo, ma così è pure riportata in diverse pubblicazioni storiche, in decreti, epigrafi, contratti ed altri atti civili ed ecclesiastici dettati in latino o in italiano arcaico dalle corti, dai notai e dal clero. Sembra a noi anche importante il fatto di trovare il nostro paese segnato col nome di Aricia nella carta delle regioni napoletane sotto il dominio dei Romani, annessa all’Atlante geografico del Zuccagni Orlandini Attilio. Avvalora pure la nostra tesi il costante nome dialettale di Ariccia che si dà al nostro paese, e l’assonanza fonica che rende il moderno nome di Riccia poco dissimile da quello della laziale città.

Nè ometteremo infine il riscontro di una grande quantità di nomi romani Marzio, Tarquinio, Scipione, Muzio, Fulvio, Domizio, Massenzio, Diana, Faustina, Candilia, Cornelia, Drusià, Lucrezia, Ortensia, Livia ed altri moltissimi esistenti negli stati di anime più antichi, benché i vescovi proibissero di apporli ai neonati. Ma, a conferma della nostra ipotesi, giova eziandio la descrizione che l’Arcivescovo Orsini fa del paese a principio della sua relazione sulla visita del 1593. Egli lasciò scritto:

Inter prœcipua Samni loca numeratimi deprehenditur apud romanœ historiœ scriptores oppidum Ariciœ; laudibusque non vulgaribus ob fortitudinem Aricienses extolluntur. Cuius rei vestigia vel hodie cernuntur, non enim oppido munitissima mœnia, non tutissima Arx desunt.

Potrebbe qualcuno ostacolare questo nostro convincimento, coll’eccepire che non sempre la stessa ortografia si riscontra nei citati documenti.

![]()

35

Ed in vero nella Cronaca di Riccardo da S. Germano, sotto l’anno 1193, il nostro paese è chiamato Saricia. In un decreto di esecuzione della Curia beneventana, apposto alla Bolla d’Innocenzo VI por cui la città di Benevento fu sottratta al pagamento di Procurazione del Nunzio Apostolico presso la Corte di Napoli, si legge come testimone un certo Rahone de Ricia. Nella descrizione d’Italia di Fra Leandro Alberti bolognese è detto :

«Camminando da questo castello (Campobasso) a Luceria, doppo quattro miglia si ritrova Campo di Pietra... et quindi a sette Ricca al cui riscontro vi è Gambatissa... ».

Di più, in una nota del Coleti in margine alla notizia di Giacomo de Capua, Vescovo di Anglona, leggesi... enim durat nobilissima gens Aritiœ Principum. Finalmente in va rii atti antichi delle Visite degli Ordinari Diocesani, come anche in un Decreto del 1625 leggesi Ritici. Abbiamo così le diverse e strano denominazioni di Saricia, Ricia, Ricca, Aritia e Ritia. Ma tali varianti nulla tolgono all’ ipotesi esposta, poichè sono esse indubbiamente il risultato degli errori dei copisti, o delle solite mende tipografiche, o dei numerosi idiotismi dei tempi, che non storpiarono e contorsero soltanto il nome del nostro paese, ma quello di tanti altri. Ma un’altra baso di verità ha la nostra congettura, ed è quella del momento storico sociale ineccepibile. Che il Sannio, Pentro specialmente, fosse stato completamente romanizzato e ripopolato di Romani e di Latini è un fatto confermato da tutti gli Storici. Che questi coloni portassero nell’animo loro scolpita la memoria dei loro luoghi e dei loro paesi è psichicamente innegabile. Non è dunque logico credere che avessero potuto ribattezzare col nome della loro patria qualche piccolo villaggio, in cui non dovevano rispettare nè la memoria di grandi fatti, nè il fascino di gloriose tradizioni, nè aureola alcuna di genialità politica o militare, che fa sopravvivere e rispettare anche nomi più odiati? Quanti non furono i paesi che si chiamarono dal nome della patria dello genti che l’occuparono o colonizzarono ?

La nuova colonia, adunque, allettata da tante condizioni favorevoli di clima, di territorio e di sicurezza, diede notevole sviluppo al villaggio situato a ridosso della catena di rocce che si estendono sotto forma di promontorio, da mezzodì a settentrione, fra la Chiesa madre e il diruto Castello. Anzi, perchè Roma soleva fortificare i paesi conquistati, acciocché le colonie che vi destinava, potessero vivere sicure e contribuire alla difesa della madre patria, si può anche da ciò arguire, aver la stessa Repubblica romana munita la borgata di baluardi, assecondando l’opera della natura. Così l’agricoltura risorse, i casali rimasti man mano riacquistarono la loro vitalità, e i traffici si riattivarono.

![]()

36

E pure da credere che i nuovi coloni avessero nel nostro paese portato il culto dei loro dei, e più specialmente di Venere e Diana. A Venere innalzarono un tempio, su cui sorse, come diremo, il delubro di S.ta Maria delle Grazie, e di cui ogni traccia andò perduta con le nuove ricostruzioni cristiane. A Diana consacrarono non molto lontano dal paese una selva ove innalzarono un’ara, come ci fa ritenere il corrotto nome di Iana, località a circa tre chilometri dall’ abitato, e che è stata fino agli ultimi tempi rivestita di folte boscaglie. Nulla possiamo citare a conforto di queste ipotesi tranne una impressionante analogia di nome. Certo il culto di Diana della selva aricina fu celebre nel Lazio e fuori, e nel mistero di questa selva la favola pose Egeria, la Ninfa sapiente a cui Numa ricorreva per le leggi. Ora non è una esagerazione il ritenere che, sempre in omaggio all’affetto del loco natio e della propria religione, le nuove genti avessero riprodotto da noi i loro riti e venerati i loro numi. Nè questo sarebbe un fatto isolato, poichè fu costume di tutti i popoli, per qualsiasi causa emigrati, quello di far rifiorire nelle nuove terre il culto della patria abbandonata. Enea fuggì da Troia, ma seco portò i suoi Numi. Ed anche qui la favola ha un alto significato storico.

Abbiamo detto che i traffici rifiorirono, e ciò è documentato da una gran quantità di monete romane, che si son ritrovate nel nostro territorio. Esse sono della Repubblica e dell’Impero, e rappresentano addirittura una serie ininterrotta e florida di scambi sotto tutte le manifestazioni monetarie. Le monete consolari sono in gran quantità. Oltre settanta famiglie di magistrati monetari vi sono rappresentate, nè mancano il rarissimo denaro di C. Numitorius e le monete legionarie. Anzi nell’anno 1873 fu scoperto un ripostiglio importantissimo di monete della repubblica, acquistato dal signor Pellegrino Fanelli, amatore di numismatica e di oggetti antichi. Questo deposito conteneva tremila e cinque denari e centocinquanta vittoriati, e tale mescolanza è cosa abbastanza rara. Ripostiglio più ricco e più abbondante non è stato scoverto in nessun altro sito, ed è stato di grande interesse storico e scientifico, perchè, essendosi trovate in esso monete quasi nuove di zecca ed altre assai logore, si potette determinare l’epoca delle diverse emissioni. Noi opiniamo che il suddetto deposito fosse stato il peculio di qualche avaro o un tesoro pubblico, privato o sacro, sepolto in un momento di panico al sopraggiungere di un’ orda nemica o di qualsiasi altro pericolo. Il gesuita Raffaele Garrucci, classificò il ripostiglio riccese in cinque periodi. Il primo abbraccia monete coniate dal 486 al 536 di Roma, epoca in cui non ancora i magistrati monetari v’ imprimevano il nome delle loro famiglie, ma dei simboli.

![]()

37

In tal serie, fra gli altri, c’ è un denaro con Roma incusa, un’ altro a contorno dentato con l’emblema della ruota e tre o quattro di quella serie speciale che Roma fece coniare in Puglia e nella Campania. Il secondo periodo va dal 536 al 560, il terzo dal 560 al 580, il quarto dal 580 al 610 e il quinto dal 610 al 630. Nè solo monete abbiamo dalla civiltà romana, ma idoli, armi e fittili. Caratteristico è pure un fascio di verghe, scolpito in una grossa pietra, eseguito forse a testimoniare la potestà di qualche magistrato o autorità della colonia. Anche di monete imperiali non difetta il nostro agro, specialmente di dupondii e di assi, volgarmente chiamati medii bronzi. Noi abbiamo potuto esaminarne una rarissima di Iulia Augusta, di Vespasiano, di Domiziano, di Nerva Traiano, di Antonino Pio, di Faustina Iunior, di Settimio Severo, di Iulia Mammea, di Hostiliano, di Claudio gotico e un rarissimo quinario di Adriano. Tutta questa quantità di monete isolate dell’ epoca romana chiaramente dimostra il movimento della vita e dei commerci della nostra Terra. E per ora questi documenti possono bastare ad autenticare una esistenza che con altri mezzi non è possibile illustrare.

Nel chiudere, infine, il presente capitolo stimiamo necessario fare una dichiarazione. Sull’origine di Riccia, e più specialmente del suo nome, molto si sbizzarrirono le fantasie paesane, per ricercarne la vera etimologia e l’autentico fondatore. Se ne dissero di tutti i colori, e nessuno pensò alla congettura più seria, appunto perchè prende consistenza da un fenomeno storico. Ad ogni modo lo diverse teorie ed affermazioni in proposito noi le esporremo nel primo capitolo della parte che riguarda il Folk-lore riccese; perchè crediamo che quello sia il loro posto, dato il sustrato leggendario e fantastico su cui esse poggiano.

Ed è anche nostro dovere il non tralasciarle, appunto perchè i lettori possano rendersi ragione degli sforzi fatti e dei metodi seguiti nel fare un po’ di luce nel buio pesto delle origini del nostro paese.

|

NOTA (p. 377)

Il secondo capitolo della parte storica era già stato impresso, quando ulteriori ricerche ci misero in grado di documentare definitivamente come il nostro paese sia stato colonia romana per legge di Silla. Infatti il Frontino, in quello che resta del suo libro sulle Colonie, lasciò scritto :

Aricia oppidum pro lege Sullana. Est munitum. Iter populo non debetur. Ager eius in prcecisuris assignatum est.

La nostra ipotesi è quindi luminosamente confermata. |

CAPITOLO III. Da Augusto a Federico II.

Primi secoli dell’ Era volgare. — Augusto diviso l’Italia in undici regioni, ed il Sannio fu assegnato alla quarta. Riccia quindi seguì la sorte delle Colonie, vivendo secondo i costumi, le leggi e gl’ istituti di Roma. Quest’ ordinamento amministrativo durò fino ai tempi di Adriano, il quale riformò la circoscrizione d’Augusto, abolendo le regioni e creando diciassette province.

![]()

38

Otto di esse furono affidato ai Consolari, due ai Correttori e sette ai Presidi. Fra questo ultime fu ascritto il Sannio, e vi tenne il quarto posto. Diversa fu l’autorità di questi magistrati proposti al reggimento delle province ; ma la più scarsa e limitata fu quella dei Presidi, e ciò dimostra che il Sannio fu ritenuto di mediocre importanza. Sopraggiunto Costantino, mutò di nuovo la circoscrizione amministrativa dell’ Impero, sicché il Sannio divenne provincia suburbicaria, dipendente dal Vicariato di Roma, restando anche con questa nuova divisione presidiale, affidata alla immediata dipendenza di un ufficiale inferiore in dignità a tutti gli altri. Perciò la nostra provincia fu dimenticata, e bande di malfattori la infestavano impunite a loro bell’agio. E chi sa quali audaci e brutali scorrerie dovette sopportare la nostra Terra, fino a che Valentiniano il Vecchio, conosciuto il miserevole stato d’anarchia in cui ora caduto il Sannio, non vi oppose un energico riparo, mandando il Prefetto d’Italia ad eseguire una Costituzione che è compresa nel Codice Teodosiano. E pure assodato che noi eravamo i più aggravati di tributi, e perchè tutte le risorse erano assorbite dall’avidità del fisco, l’imperatore Onorio nell’anno 413 concesse con un’altra Costituzione l’alleggerimento degl’insopportabili tributi.

Intanto la conversione di Costantino fece sparire gli ultimi avanzi di paganesimo, e fu proprio in quel tempo in cui gli abitanti di Riccia abbracciarono la nuova religione, e sull’area del tempio consacrato dagli antenati a Venere fu innalzata la chiesetta di S.ta Maria delle Grazie. I Goti, in seguito, scesi con Alarico in Italia, corsero le nostre misere contrade, mettendole a sacco e fuoco. E man mano altri popoli della stessa stirpe si successero nelle invasioni, nelle rapine e nelle usurpazioni, fino a che i Goti non ebbero presa definitiva dimora in Italia, rimanendo ad essi soggetta la nostra regione. La connivenza fra due popoli di schiatta diversa certamente non poteva svolgersi armonicamente e senza conflitti, tanto che Teodorico, ad istanza dei Sanniti, inviò a loro moderatore un tal Sunhivado, con l’obbligo di definire i litigi tra i Goti e i naturali con le leggi romane. Intanto Giustiniano pubblicava i suoi Codici, e lanciava in Italia i Greci contro i Goti. Aspra fu la guerra che maggiormente desolò le nostre contrade : i Goti furono sconfitti, ma i Greci rimasero per breve tempo padroni, e fu nostra fortuna, poichè questi pretesi liberatori furono peggiori di tutti gli altri barbari.

Sotto la dominazione dei Goti, cresciuta la fede cristiana, o rafforzata e diffusa la gerarchia ecclesiastica, fu eretta nella parte posteriore del piccolo tempio di sopra ricordato la chiesa parrocchiale più ampia, dedicata a S. Giovanni Battista. Indi a non molto si dovette innalzare la piccola cappella di S. Giacomo con annesso cimitero;

![]()

39

poichè, scavandosi nel sito dell’antico forno baronale, si rinvennero delle sepolture piene d’ossa umane, che, al contatto dell’aria, si decomposero.

Scesi i Longobardi in Italia, i Greci continuarono a sgovernare miseramente le nostre province. Ma Autari, nell’anno 589, invase il Sannio, si gittò sopra i Greci, li sconfisse, e presa la città di Benevento, vi creò un ducato, affidandolo a Zotone, secondo alcuni storici, mentre, secondo altri, il Ducato beneventano cominciò ad aver vita fin dal 561. Ad ogni modo Riccia fu compresa nel territorio di questa novella signoria e lungamente vi rimase; come era già stata unita al Vescovado beneventano per la giurisdizione ecclesiastica, ristabilita da Romoaldo per l’influenza della pia moglie Teoderada.

Gli Schiavoni. — Morto Arechi nel 641, gli successe il figlio Aione nel reggimento del Ducato; e fu proprio in questo anno che si svolse un fatto di non lieve importanza pel nostro paese. Dalle coste della Dalmazia sbarcarono a Siponto alcuni popoli originari della Sarmazia Europea, detti Schiavoni. Assetati di preda, cominciarono a far scorrerie in Puglia; e siccome questa regione era stata in gran parte aggregata al Ducato beneventano, Aione raccolse tutte le truppe che potè, e corse ad opporsi agl’ invasori. Venuto a battaglia presso il fiume Ofanto, improvvisamente fu tratto dal nemico in una imboscata, per modo che, caduto in un fosso, vi fu miseramente ammazzato. Facile vittoria riportarono gli Schiavoni sopra un esercito privo del suo duce, ma non ne godettero lungamente i frutti. Assunto il potere da Radoaldo, fratello adottivo dell’ucciso Aione, nel successivo anno il nuovo Duca organizzò la rivincita, ed accorse in Puglia. Aperte trattative coi nemici, seppe ingannarli, discorrendo con essi nel loro stesso linguaggio che aveva appreso nel Friuli, sua patria; poi piombò loro addosso e ne fece aspro macello.

I pochi Schiavoni fortunati, che scamparono all’ eccidio, si salvarono seguendo la direzione dell’Ofanto, e poscia, entrati nella valle del Fortore, la percorsero per un buon tratto a fine di cercare un rifugio. Giunti sotto le mura di Riccia, chiesero agli abitanti ospitalità, assicurando che a qualunque lavoro si sarebbero sottomessi, pur di trovar riposo e tregua al loro grave infortunio.

I Riccesi che disponevano di un abitato assai limitato e bastevole soltanto ai loro bisogni, mossi dalle preghiere di quella gente, non la respinsero, ma le permisero di rimanere fuori il recinto del paese, e propriamente dalla parte di mezzodì, ove furon concesse aree edificatorie e materiali da costruzione. Così sorsero nuovi fabbricati ove potettero rimanere e naturalizzarsi man mano gli Schiavoni.

![]()

40

Il fabbricato primitivo del paese giaceva completamente sulle rapi, che sorgono tra la Succida e l’attuale Vallone della Terra, ed era diviso in due parti quasi eguali dalla via del Castello, che da quella dell’Arco del Filosofo, cammina fino al Piano della Corte. Dai due lati di questa via si aprono molti vicoli, dei quali quattro comunicano con la via Vignola, che sbocca sulla Piazzetta della Chiesa. Ma dopo le costruzioni degli Schiavoni, il paese andò man mano allargandosi fino al vertice del Colle, fra la salita Pelorosso a ponente ed il seguito della catena rocciosa ad oriente. Nel nuovo rione si accede da due parti : dalla piazza della Bottega e da quella della Fontana. Dalla prima principia la salita del Colle, dalla seconda la ripida via degli Schiavoni, che sale sino al largo del Colle, dove sbocca anche la prima. Nello stesso tempo il rione nuovo si allargò, ed estese i suoi fabbricati fra l’attuale piazza del Plebiscito e la chiesa dell’Annunziata che, insieme a quella di S. Eustachio posta un tempo in via dei Salici, fu edificata dagli Schiavoni.

Molto prospera dovette rendersi questa colonia come dimostrano le pingui rendite che furon da essa donate alle due chiese di sua fondazione, e nel tempo stesso non dovettero gli Schiavoni durar fatica à dispogliarsi dei loro costumi, per seguire quelli dei loro ospiti, e per fondersi con questi in una certa etnica omogeneità. Ciò dimostra pure che i nuovi venuti furono industriosi, che nè pretese di sorta levarono, nè conflitti provocarono coi naturali, e che perciò, o per gratitudine, o per forza di cose, si affezionarono alla nuova patria che li aveva raccolti fuggiaschi e perseguitati, dando loro asilo e tranquillità. Stabilite anche le parentele, scomparvero tutti quei caratteri differenziali di razza, di linguaggio e di credenze, che invano ci sforzeremmo di trovare in avanzi che non esistono. E ciò dimostra eziandio che gli Schiavoni non vissero, con istituzioni tutte proprie, racchiusi in un ghetto, com’ è parso a qualcuno, perchè questo isolamento avrebbe dovuto durare lungamente, e per conseguenza nella vita e nei costumi del paese qualche elemento esotico sarebbe sopravvissuto.

Feudum I militis. — Ingrandito così il paese, rimase sempre inaccessibile dal lato orientale anche pe’ nuovi fabbricati; ma molto debole dal lato opposto, e di facilissima invasione. E certamente i tempi non erano propizi alla tranquillità della nostra Terra. Le continue lotte che si combattevano fra le innumerevoli fazioni e le diverse ambizioni di conquista, che si cercavano di far prevalere, il predominio della forza su qualsiasi affermazione do’ più elementari diritti, il sorgere della feudalità e quindi della prepotenza senza freno e senza giustizia, l’ingordigia dei novelli Signori, erano elementi che bastavano da soli a mettere in apprensione il popolo circa la propria sicurezza. Ma un altro flagello si scatenò sulle nostre misere contrade con le feroci scorrerie dei Saraceni.

![]()

41

Il Sannio ne fa devastato, i suoi centri migliori furon distrutti, o perfino il Monastero di S. Vincenzo al Volturno subì l’estrema rovina. Il terrore invase gli animi di tutti, e più grave sgomento suscitarono i Greci, che, tornati nel decimo secolo, seminarono stragi, rovino e desolazioni sul loro nefasto passaggio. Fu in quel triste periodo in cui tutti i paesi cercavano di fortificarsi, per respingere più facilmente le orde sanguinarie di questi invasori, che anche Riccia si chiuse in una salda cerchia di mura. Alle rupi orientali e settentrionali non era possibile alcuno attacco, e perciò il lavoro di fortificazione si effettuò nel lato occidentale. Il quale si munì di sette torri collegato fra loro da solide mura, come accertano le tracce che anche ai nostri giorni si riscontrano di esse. Ruderi della prima sorgono ancora nell’orto di Pasquale Ciccaglione, sulle rovine della seconda innalzò una sua casa Giambattista Spallone, la terza è aggregata alla casa Fanelli, la quarta sorgeva in Piazza Plebiscito a fianco della taverna baronale, e le altre tre munivano il lato occidentale della salita Pelorosso.

Ma la sicurezza acquistata dal paese con queste opere di fortificazioni, se giovò alla tranquillità dei Riccesi e al regolare svolgimento della loro vota civile, non li preservò da certe infiltrazioni feudali, dipendenti dalle riforme introdotte con le nuove costituzioni da Carlo Magno. Il grande e ortodosso Imperatore che cotanto aveva innalzata la Chiesa Romana, arricchì le altro Chiese e i Monasteri di feudi e benefizi appunto perchè, rendendosi ligi i Vescovi, gli Abati e altre autorità ecclesiastiche, avrebbe meglio rafforzato il suo Impero. Molte furono le prestazioni e i privilegi, le giurisdizioni e le angurie, non escluso il servizio militare, concessi ; e con questo tratto di astuta politica istituì quelle temporalità che i Longobardi avevan sempre negato ai Monaci od ai Chierici. Anche nelle province comprese nel Principato Beneventano, come tributarie dell’ Imperatore d’Occidente, i Monasteri e le Chiese acquistaron feudi ed ebbero concessioni di beneficii più o meno ricchi. Ed in conseguenza di questo dilagare di concessioni e d’acquisti, è logico ritenere che verso quell’epoca Riccia ebbe il suo padrone. Leggiamo infatti in una nota del Gran Registro dei tempi di Guglielmo II il Buono la seguente notizia : Monasterium Turris Maioris tenet Ricciam, quœ est feudum I militis. Quel tenet non può farci ritenere, come qualcuno ha pensato, che sotto il Regno del Re Normanno fosse avvenuta tale concessione, poichè il medesimo senso letterale della parola conferma un possesso anteriore all’epoca della compilazione del Gran Registro. Il Monisterio fu la Badia dei SS. Pietro e Severo, ed il milite equivaleva ad un cavaliere con due armigeri e due scudieri. Questa prestazione personale in avvenire, sotto Carlo I d’Angiò,

![]()

42

si trasformò nell’ onere nomato adoa, e ad ogni milite fu assegnato il valore di venti once d’oro.

A questo punto sorge il dubbio se, dopo questa prima per quanto blanda affermazione della feudalità, Riccia sia stata costituita in feudo a qualcuno dei tanti Baroni dell’ epoca. I documenti mancano da un lato, e la pallida tradizione non è sorretta da un filo di logica e di serietà; perciò non possiamo attenerci alle sue favole. A noi pare invece che, pria dei de Capua, il nostro paese non abbia piegata la fronte a nessun feudatario, e che tranne il contributo militare al Monisterio di Torremaggiore, si sia retto a Comune libero. E questo suo stato d’indipendenza è confermato da’ suoi vasti demani conservati tino alle usurpazioni dei de Capua. I demani universali, infatti, sono le terre comuni dei tempi primitivi, l’ager publicus dell’ epoca Romana, terre che, sfuggite alla occupazione individuale o collettiva dei conquistatori ed alle postume spogliazioni dell’età feudale, furon sempre usufruite dalle popolazioni sotto il dominio delle loro rappresentanze municipali. Ora se feudatari avesse avuto il paese, non ne sarebbe stata certamente da questi vampiri rispettata la proprietà; e Riccia non avrebbe potuto possedere intatto tino alle usurpazioni del XVI secolo un demanio così pieno, esteso e universale.

A quali ed a quanti fatti d’arme abbia preso parte il milite riccese, per conto del predetto Monisterio noi non lo sappiamo. È solo noto che, quando. Guglielmo II raccolse le forze dei Baroni del Regno per la terza Crociata del 1187, a fino di accorrere in Palestina a discacciare Saladino da Gerusalemme, il milite riccese fece parte della spedizione in Terrasanta. Di grande importanza dovette essere l’Abazia di Torremaggiore, o ciò è confermato dalle seguenti notizie. Nel 1085 il suo Abate accompagnò a Tremiti l’Abate Desiderio di Montecassino, i Conti di Loretello e di Lesina, i Vescovi di Troia, Dragonara e Civitato per deporre l’Abate Adamo multorum facinorum reum. Nel 1072 lo stesso Abate ebbe la cura di Tremiti in sostituzione del monaco Ferro scomunicato pe’ suoi cattivi costumi. Nel 1113 l’Abate Benedetto fu citato nel Concilio di Benevento, ad istanza dell’Abate di Montecassino e di Senne Arcivescovo di Capua, a rilasciare la chiesa di S.ta Maria in Casal Piano, che si apparteneva ai Cassinesi. Nel 1157 l’Abate Unfredo ebbe in dono dall’Arcivescovo di Benevento la chiesa di S. Lorenzo con tutti i suoi beni. Nel 1179 troviamo l’Abate Matteo sottoscritto nell’atto con cui Roberto Conte di Loretello donava varie terre al Vescovado di Bovino.

Re Tancredi a Riccia. — Guglielmo II, non avendo ottenuto alcuna prole dalla moglie Giovanna, figliuola del Re d’Inghilterra, in un’ assemblea tenuta a Troia di Puglia designò alla successione del Trono sua zia Costanza insieme al marito Arrigo VI.

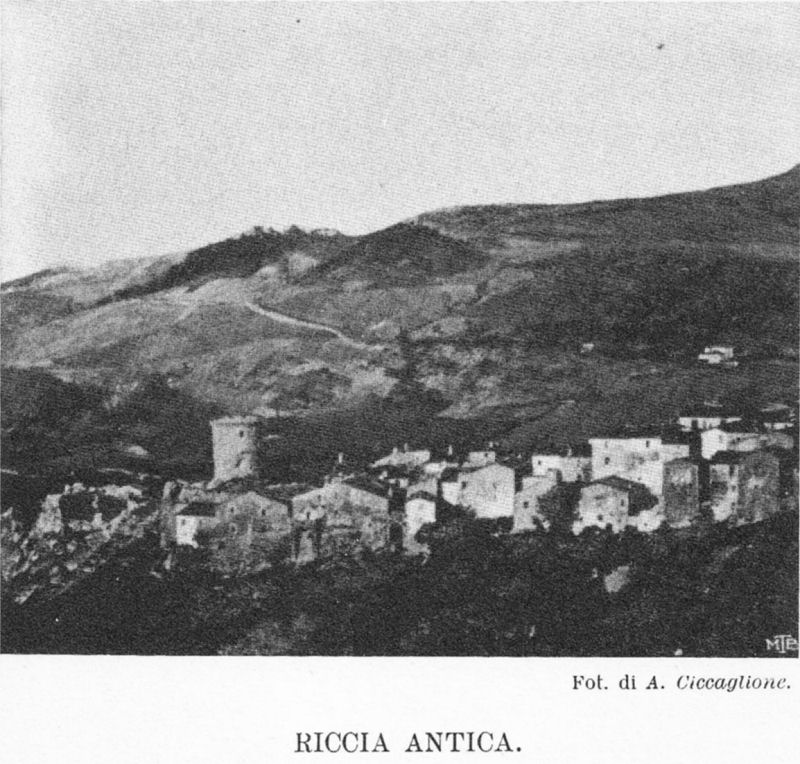

RICCIA ANTICA

(Fot. di A. Ciccaglione.)

![]()

43

Morto Guglielmo nel novembre 1189, affacciò pretensioni anche Riccardo, fratello della vedova Giovanna; ma il popolo proclamò Re Tancredi, conte di Lecce, figlio naturale di Ruggiero e non ultimo a far valere i suoi diritti fra gli altri contendenti. Questa elezione rinfocolò gravemente le dissensioni dei Baroni; fra le diverse fazioni scoppiò una guerra violenta, e le due pronvince che più no riportarono danni, furono Terra di Lavoro e il Contado di Molise. Roffredo, Abate di Montecassino, voltando faccia a Tancredi, si tenne apertamente por Arrigo, mentre Riccardo Conte di Acerra, uscito da Napoli e scacciato da Capua Corrado Lutzenlhinard detto Mosca in Cervello, fece tornare Aversa. Teano e S. Germano alla ubbidienza del cognato Tancredi. Ma il nerbo delle forze tedesche, stanziate in Montecassino, alimentando sembro più lo agitazioni delle province, costrinse Tancredi ad accorrere di persona ai temuti sinistri. Malgrado i contrasti di Ruggiero Conte d’Adria, il Re potette recuperare la maggior parte della Puglia. Tornato in Sicilia, a Messina compose alcune divergenze con Riccardo d’Inghilterra; poscia, passato di bel nuovo in Puglia, radunò a Termoli i suoi Baroni a parlamento per dar sesto ai travagliati affari del Regno. Ridisceso a Palermo, Arrigo insieme alla moglie Costanza assalì il reame ; ma la moria decimò il suo esercito, e caduto egli stesso malato, fu costretto a tornarsene in Alemagna, lasciando Costanza in Salerno e Mosca in Cervello alla guardia di varie piazze forti conquistate.

Intanto l’esercito tedesco fu ingrossato da altre genti imperiali guidate dal Conte Beroldo, o siccome gli Alemanni procedevano vittoriosi nella loro marcia di conquista, Tancredi fu costretto di bel nuovo ad accorrere in Puglia. In Montefusco si avvenne col Conte Beroldo, ma non istimò della regia convenienza venire a giornata con un condottiero di ventura. Beroldo, intanto, decampò da Montefusco o fe’ ritorno nel Contado di Molise; ma, mentre stringeva d’assedio il Castello di Monteroduni, fu freddato da una palla scagliata dagli assediati a forza di manganello. Assunse subito il comando Mosca in Cervello, e finalmente i Tedeschi presero per mancanza d’acqua la Rocca, e quei terrazzani furon fatti morire ne’ modi più crudeli. Alla nuova di tanta barbaria Tancredi uscì da Montefusco, prese il Castello di Sabiniano, espugnò la rocca di Sant’Agata, e continuando con viva energia a dar la caccia agli avversari, giunse sotto la Rocca di Riccia. Quivi, venuto a tenzone con un nerbo di truppe nemiche, vinse; e reso prigioniero un certo Roberto, lo fece morire come suo ribelle. Il fatto d’arme avvenne nel 1193 sulla pianura del Casino, come attestano gli scheletri e le armi in tal contrada più volte rinvenuti.

![]()

44

Tale avvenimento non solo è registrato dal Capecelatro e dal Ciarlanti, ma è riferito in questi termini nella cronaca di Riccardo di S. Germano :

Anno. MCXCIII. Rex vero Tancredus castrum Sabiniani vi cepit, et quemdam Sariolum capiens ipsius castris dominum, qui de Rege ipso multimi fuerat oblocutus, stupendi iussit; recepii etiam Roccham Sanctœ Agatœ quam quidam, Robertus de Calasio dicti Comitis Andrice filius contra eum tenebat. Apud Sariciam cepit quemdam filium Rizzardi et tanquam sibi rebellem punivit.

Non c’è riuscito identificare questo Roberto figlio di Riccardo. Forse sarà stato figlio di Riccardo Mandra o di Riccardo Conte di Calvi; ad ogni modo, dovette appartenere a potente e illustre famiglia nemica, se Tancredi ne prese così fiera vendetta.

Ma nulla valsero a Tancredi il valore e la fortunata campagna, poichè tornato in Sicilia, straziato dalla morte del suo primogenito Ruggiero, uscì di vita nel medesimo anno 1193. La conquista del Regno da parte di Arrigo e Costanza fu allora facilissima, e il Contado di Molise si concesse a Mosca in Cervello in premio della sua costante fedeltà all’ Imperatore. Morto questo tristo padrone, se ne ebbe uno peggiore nella persona di Markwaldo, Siniscalco dell’ Imperio, il quale pose i suoi Castellani nelle Rocche del Contado e i Balj pel governo, e questi da ribaldi padroni governarono e difesero le Terre malcapitate, e vogliamo augurarci che Riccia non ne fosse stata molestata, sia per la sua dipendenza dal Monisterio di Torremaggiore, sia perchè compresa allora nel Giustizierato di Capitanata.

Con Arrigo VI ebbe principio la dinastia Sveva nel Regno delle due Sicilie, e fu Federico II che, poco prima del 1238, permutò il castello di Riccia con quello di S. Severo, dato in cambio al Monisterio suddetto. Anzi tale permuta fu confermata anche da Carlo I d’Angiò con diploma datato da Lagopesole il 6 agosto 1266. In tal guisa Riccia passò ai de Capua, e cominciò pel nostro paese il vero periodo di asservimento feudale, periodo che, apertosi con Principi buoni e paghi soltanto delle avute concessioni, si chiuse con violenze ed usurpazioni tali, da obbligare i Riccesi a lotte più che secolari contro il mal costume e la rapacità dei loro Signori. Intanto il primo Re Angioino ridusse il contributo personale militare, come più su abbiamo notato, ad un tributo pecuniario diretto da pagarsi alla Corte. Ma sebbene fosse stato infranto questo vincolo dalle riforme angioine, pur tutta volta Riccia non restò indipendente; poichè, in base ad altre immediate concessioni, fu avvinta alla signoria di nuovi padroni ; nè potette liberarsene se non con l’abolizione del feudalesimo e con la perdita di molte sue proprietà.

![]()

45

CAPITOLO IV. Prima età feudale.

Famiglia de Capua. Andrea Seniore. — Non è certo nelle nostre intenzioni il magnificare la nobiltà e la potenza di tale famiglia, come fanno tutti gli storici da Gregorio Ixione in giù. Però non sarebbe possibile seguire le patrie vicende, senza parlarne estesamente, essendo stata Riccia infeudata al ramo primogenito di essa.

Il Mazzella ricorda un Ugo de Capua, creato Capitano della Terra d’Otranto nel 1057 dall’Imperatore Isacco I; e da simile circostanza deduce che tale famiglia sia stata molto tempo prima nobile e poderosa, forse senza pensare che nel medio evo bastava un colpo di fortuna, perchè un uomo audace e d’ingegno potesse assurgere ad una posizione invidiabile. Il medesimo storico e l’Ammirato parlano pure di Aldemaro de Capua il quale, pe’ suoi santi costumi, da Monaco Cassinese e da Abate di S. Lorenzo e Stefano fuori le mura di Roma, fu creato cardinale nel 1069 dal Pontefice Alessandro II. Però il capostipite ufficialmente noto nella storia, e da cui non si hanno più lacune nella genealogia di famiglia fu Andrea. Egli era un nobile capuano, famoso dottore de’ suoi tempi e fedelissimo a Federico II, il quale da prima lo creò cavaliere ed ammiraglio, e poscia che fu morto Andrea di Baralo, avvocato fiscale della Gran Corte, lo elevò a quest’alta funzione che tenne con sommo decoro. Ma detta carica fruttò assai bene ad Andrea, perchè non solo s’ebbe da Federico la concessione perpetua, libera e senza gravame di servizio alcuno del tenimento di Caprio, della terra di Fossato con altre due dipendenze, d’ una corte nella croce di S. Giorgio, d’ un arbusto nel luogo detto Pendinelio, proprietà tutte site nel distretto di Somma; ma fu colui che — al dire di Giannone — pose il suo legnaggio in fortuna e grandezza.

Nel 1248 ebbe incarico di recarsi a Bari per sedare in quelle carceri il tumulto dei prigionieri ed impedirne quindi l’evasione che sarebbe avvenuta per tradimento del custode. Nella cronaca di Matteo Spinelli è còsi ricordato tal fatto :

«Alli 20 di aprile 1248 si seppe che lo Cavaretto del castello di Bari voleva far fuggire li presuni, et l’Imperatore mandato alla ditta città de Bari Messer Andrea de Capua, ch’era avvocato fiscale, et passo per Giovinazzo con dodici alabardieri. Alli 22 di detto mese si fece la giustizia in Bari, e fu squartato lo Cavaretto e due famigli al castiello».

Morto Federico a Ferrentino il 13 dicembre 1250, Andrea continuò ad essere avvocato fiscale della Gran Corte col re Corrado e con Manfredi.

![]()

46

Anzi il conte di Caserta, Viceré di Manfredi in Napoli lo nominò commissario nella contesa sorta tra Lionello Faidla e Raiello Saraceno. Ma dopo le sconfitte di Benevento e Tagliacozzo, egli si gittò dalla parte angioina, conservò concessioni e carica, e fa consiglierò e famigliare di Carlo I, come lo fa di Federico,’ sedendo forse in quella stessa sedia ov’ era stato Pier delle Vigne che

tenne ambo le chiavi

Del cor di Federico.

Morì Andrea in Capua, e fa sepolto nella Chiesa di S. Pietro dei Frati Minori. Ebbe per moglie una donna per nome Giovanna d’ ignoto legnaggio, e con essa procreò molti figli. Però quelli di cui si ha notizia furono Benvenuto, Iacopo, Riccardo ed il celebre Bartolomeo.

Bartolomeo Protonotario. — Nacque la vigilia del santo di cui prese il nome nell’ anno 1248. Egli fu prete ed Arcivescovo di Pisa. Ma nel 1268 svestì P abito ecclesiastico, cinse la spada, e seguì Carlo I. Come giureconsulto superò lo stesso padre, e fu Dottoro eccellentissimo in quel tempo e uomo di grandissimo giudizio e di sagacissimo ingegno nel trattar negozi, come dice il Di Costanzo. Per queste sue eminenti qualità fu eletto nel 1285 Gran Protonotario del Regno, passando così nelle sue mani i più gravi e rilevanti affari di Stato. Le Costituzioni, le Prammatiche e gli Editti da lui dettati acquistarono somma autorità presso tutti i giuristi, e specialmente la Glossa aurea super Costitutionibus Regni Siciliœ. Le Consuetudini di Napoli, pubblicate il 20 marzo 1306 e raccolte dall’Arcivescovo Filippo Minutolo in collaborazione di dodici giuristi dell’ Università, furono da Bartolomeo rivedute, corrette e riordinate nello stile eorundem Civium, ut magis proprie illarum usualia verba remaneant. Nei consigli della Corona e nelle più delicate ambascerie i suoi suggerimenti e la sua perspicacia prevalsero costantemente, come possono ampiamente dimostrare i due fatti seguenti.

Nel 1283 Carlo II, allora principe di Salerno, fu lasciato come Vicario del Regno dal padre, il quale s’ era recato a Bordeaux per battersi in duello con Pietro d’Aragona. Nel mese di giugno dello stesso anno Ruggiero di Loria, con quarantacinque galee, diede nel golfo di Napoli grave battaglia alla flotta angioina, comandata dall’ ammiraglio francese Giacomo Brusone. Avutane vittoria, fece prigioniero lo stesso Principe ereditario, Carlo, che fu inviato in Aragona. Dopo lunghe trattative e per la intercessione di Papa Onorio IV e di Edoardo re d’Inghilterra, nel novembre del 1288, il Principe potè essere liberato, a condizione consegnasse in ostaggio al re Alfonso tre suoi tigli e settanta cavalieri;

![]()

47

pagasse trentamila marche d’argento; procurasse d’indurre il Re di Francia ad una tregua di tre anni e Carlo di Valois, fratello del Re, a cedere ad Alfonso le torre occupategli dal padre e le ragioni sui regni d’Aragona e Valenza, derivanti dalla investitura data al Valois da Martino IV, ed infine dovesse ritornar prigione, se nel termine di un anno non avesse adempito a tutte le suddette convenzioni. Ma da un lato queste non furon tutte mantenute da Carlo, dall’altro il Re di Francia e il Valois apparecchiavano la guerra contro Alfonso, onde questi e il Re d’Inghilterra premurarono l’Angioino a mantenere la data parola. Costui, lasciato come Vicario del Regno il suo primogenito Carlo Martello, partì per la Francia, conducendo seco Bartolomeo. In Monpellicri si riunirono per conchiudere la pace e per definire la quistione gli Ambasciatori d’Inghilterra, d’Aragona, del re Carlo, del re di Maiolica, del re Giacomo di Sicilia, del re di Francia e due Legati del Papa, il Cardinal Gaetani e il vescovo di S. Sabina. La discussione fu aspra, e il dibattito minacciava di non approdare a nulla, perchè i Legati apostolici volevano che il Regno di Sicilia restasse a Carlo II, i Messi di Giacomo avevano invece l’ordine di non tener calcolo di tali pretese, gli Ambasciatori di Francia affermavano che il loro Re non poteva perdere la spesa già fatta per apparecchiare la guerra contro l’Aragonese, e Cario di Valois non voleva cedere le sue ragioni. Sorse allora Bartolomeo de Capua, e con sottile accorgimento, convinse i Legati del Pontefice ad escludere dal trattato di pace re Giacomo, ed a proporre a Carlo di Valois, in cambio della speranza che aveva di acquistare i Regni d’Aragona e Valenza, le nozze con Clemenza, figlia di Carlo II, che gli avrebbe portato in dote il Ducato d’Angiò. Questi suggerimenti del de Capua ebbero l’effetto desiderato, poichè la pace fu conchiusa. Così Carlo. II potette liberare i figliuoli dati in ostaggio, sciogliersi da tutti gli obblighi assunti e tornare in Napoli a governare il suo Regno.

Il 5 giugno 1295 ricuperò da re Giacomo, succeduto nel trono d’Aragona al morto re Alfonso, la Sicilia, ed in quest’ altra riconquista grandi servigi rese lo stesso Bartolomeo, il quale intervenne pel suo Re nel trattato di pace.

Morto Carlo II il 5 maggio 1309, sorse contesa per la successione del Reame tra il giovinetto Caroberto, figlio di Carlo Martello re d’ Ungheria e nipote quindi del defunto Re, e Roberto duca di Calabria, figlio di Carlo. Portata la controversia innanzi al Collegio dei Cardinali in Avignone, Bartolomeo de Capua sostenne energicamente e con gran valentia le ragioni di Roberto, dimostrando che il trono di Napoli spettava a quest’ ultimo,

![]()

48

non solo perchè nella qualità di figlio era più prossimo in grado al Re morto, ma più specialmente per l’ utilità pubblica dell’ Italia e del nome cristiano, essendo Roberto espertissimo in pace e in guerra e reputato il Salomone della sua età. Al contrario, Caroberto era giovane, nato e cresciuto in Ungheria, ignaro dei costumi d’Italia e degli affari di Stato, e che, sotto l’influenza di Ministri e Baroni ungheresi, avrebbe indubbiamente urtate tante gelosie, sconvolti molti interessi e quindi messo il Reame in uno stato di ribellione. Ricordò pure che il defunto re Carlo, con un editto spedito ai Giustizieri del Regno il 20 febbraio 1296, li incaricava d’invitare i Sindaci ad inviare una petizione al Papa ed al Collegio dei Cardinali per la successione del figlio Roberto.

In base alle allegazioni che Bartolomeo compose per tal causa e che sono riportate da Luca di Penne e da Matteo d’Afflitto, Clemente V, con pubblico concistoro del 1° agosto 1309 dichiarò erede del trono di Napoli, di Sicilia e di tutti gli altri Stati paterni il nominato Roberto.

La gratitudine di re Roberto fu quindi immensa per Bartolomeo, perciò non solo seguitò a mantenerlo nell’alta carica, affidandogli le più difficili e delicate cure di governo, non solo gli confermò tutte le Signorie concessegli da Carlo I e II ; ma lo tenne carissimo, e per dimostrargli sempre più il suo affetto, elevò a Principati i feudi di Molfetta, Conca e Riccia posseduti fra gli altri dal suo Protonotario. Infatti, questi tenne Vairano, Presenzano, Albiniano, Trentola, Loriano, Salcone e la Baronia di Giovanni figliuolo di Raone; e, come risulta da scritture del 1285 e 1293, fu pure possessore di Casella, Arnone, Antimo, Molinara, Roseto, Conca, Altavilla, Morrone e Riccia.

Fu, dunque, sotto Carlo I d’Angiò che Riccia fu concessa ai de Capua, ed il primo Signore ne fu il Gran Protonotario. Noi non possiamo affermare con certezza se Bartoloqieo avesse visitata la nostra Terra; ma certo egli si occupò con interesse delle faccende di essa. E fu egli appunto che agli 11 marzo 1286 fece assegnare Riccia nel Giustizierato di Terra di Lavoro e Contado di Molise, togliendola a quello di Capitanata, a cui aveva appartenuto. L’Ammirato scriva che Bartolomeo fosse stato spinto ad impetrare dal Re tale favore, perchè, essendo Riccia un suo feudo, gli tornava più comodo tale passaggio.

Bartolomeo ebbe due mogli Mattia di Franco e Margherita di Loria, figlia del grande Ammiraglio Ruggiero, il quale, per opera del de Capua, era passato ai servigi di Carlo. Dalla prima moglie ebbe Andrea, Taddeo, Iacopo, Giovanni ed Andrea, Arcivescovo di Capua. Il primo figlio che premorì al padre, sposò una certa Bianca, e la sua linea di parentela si estinse con la pronipote Angiolella, Contessa di Satriano.

![]()

49

Di Taddeo nulla ci han conservato gli storici o nulla fece per rendersi degno di considerazione. Iacopo fu col padre Protònotario, ma pure gli premorì, dopo d’aver procreato con Roberta Gesualdo un sol figlio a nome Bartolomeo. Giovanni sposò Iacopa da Caiano, e n’ ebbe due figli, Roberto e Tommaso. Questo Roberto fu sommamente amato dall’avo, perchè da lui cresciuto ed educato; e per autorità avuta dal Re di poter distribuire i suoi beni feudali ai nepoti ed ai figliuoli a suo piacimento, lasciò allo stesso direttamente la Contea di Altavilla e il Principato di Riccia. Carico di gloria, di ricchezze e d’anni morì nell’anno 1328, e fu con solenne pompa sepolto nel Duomo di Napoli, nella sua Cappella posta all’ uscita del Coro a man destra, in un sepolcro marmoreo, che portava la seguente iscrizione in versi leonini, da gran tempo rimossa.

IANUA LEGUM, VITAQUE REGUM

MORS RETRUDIT, TERIT OMNIA.

SUNT QUASI SOMNIA, CUNCTA RECLUDIT.

SUMMUS ET ATLETA REGNI IACET

HIC LOCOTETA PROTHONOTARIUS

AUXILIARIUS, UT QUÆ PROPHETA.

ANNIS SUB MILLE TRECENTIS BIS ET OCTO,

QUEM CAPIAT DEUS, OBIIT BENE BARTHOLOMEUS.

Fu di grande e nobile animo, ed avanzò tutti gli uomini del suo tempo nella magnificenza del fabbricare. Rifece la porta di 8. Lorenzo, riedificò la facciata di S. Domenico, dotò e fornì di una sua casa il Monasterio di Montevergine, eretto fin dal 1119 da S. Guglielmo da Vercelli, costruì un’altra Chiesa in Napoli e la diede ai Carmelitani, come risulta da questa iscrizione:

ACCIPE MARIA, QUÆ DAT TIBI BARTHOLOMEUS

CUI SIT PROPITIUS, TE MEDIANTE, DEUS.

Non mancò, infine, di ordinare e lasciare buone somme di denaro destinate alla riparazione di vari ponti, alla costruzione di un bagno pubblico a Pozzuoli e alla celebrazione di gran quantità di messe in suffragio delle anime di Carlo I e II. La munificente bramosia che il Gran Protonotario nutriva per le costruzioni, e che lo fece paragonare dall’Ammirato agli antichi Romani, c’ induce a credere che non avesse dimenticato il nostro paese, e che quindi, per mezzo del suo nipote Roberto, avesse fatto restaurare il tempietto della Madonna delle Grazie, e probabilmente anche il castello in prossimità di detta Chiesa.

![]()

50

Roberto. — Rimasto Roberto de Capua Principe di Riccia e Signore dell’ intero stato avito, continuò a servire fedelmente re Roberto, tanto che questi gli riconfermò tutti i privilegi e i domini. Morto questo Re il 16. gennaio 1343, ed essendogli premorto il 10 novembre 1328 Carlo duca di Calabria, unico figlio, salì al trono la primogenita di costui Giovanna a cui l’avo, con testamento fatto nel giorno stesso della stia morte, lasciò la universale eredità de’ suoi Stati di Provenza e del Regno di Napoli. Il Principe di Riccia giurò devozione alla Regina e costantemente perseverò in tale fedeltà. Anzi fu così favorito e bene accetto alla sua Sovrana che questa, con privilegio del 12 marzo 1349, lodandone grandemente la fede e il valore, gli concesso il mero e misto imperio su tutte le terre e i luoghi da lui posseduti. Ma tale preziosa concessione non ebbe per allora nessuna attuazione di fatto, a causa delle continue perturbazioni politiche del tempo.