А. СЛАВЯНЕ ВЪ МАЛОЙ АЗІИ

1. О Славянскихъ поселеніяхъ въ М. Азіи въ VII, VIII и въ слѣд. вв. О переходахъ Славянъ къ Арабамъ (__I_ — __II_. Стр. 1-18).

2. Новѣйшія извѣстія о Славянской стихіи въ М. Азіи (__III_ — __IV_. Стр. 18-38).

3. О непрерывномъ существованіи Славянской стихіи въ М. Азіи съ VII в. по настоящее время. О степени доступности Черноморскаго берега М. Азіи для Славянъ Русскихъ въ періодъ X—XVII в. О давности Русскихъ поселеній на Дунаѣ, на Дону. О сношеніяхъ Русскихъ этого періода съ Каспійскимъ и Кавказскимъ краями. (__V_ — __VII_. Стр. 38-121).

4. Разсмотрѣніе вопроса о времени перваго ознакомленія Славянъ съ М. Азіею. О невозможности опредѣлить это время, теряющееся въ отдаленной древности. (__VIII_ — __IX_. Стр. 121-152).

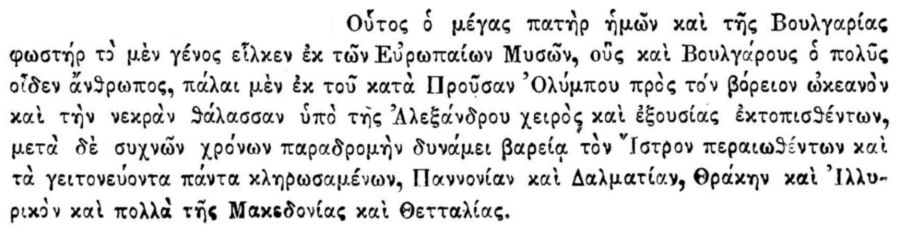

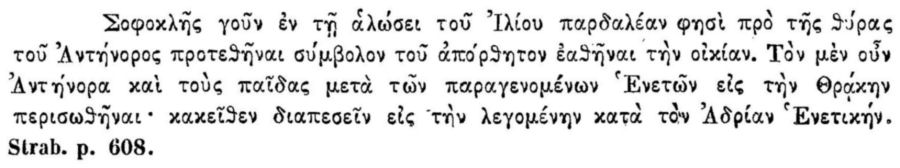

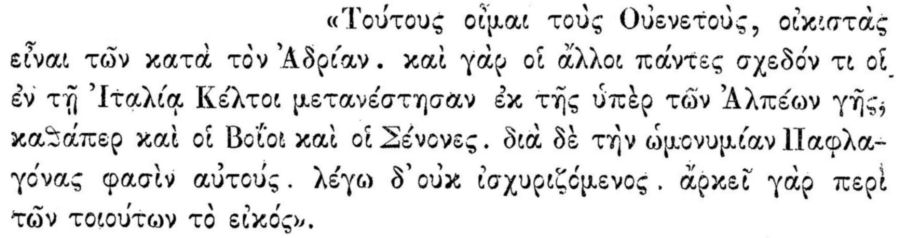

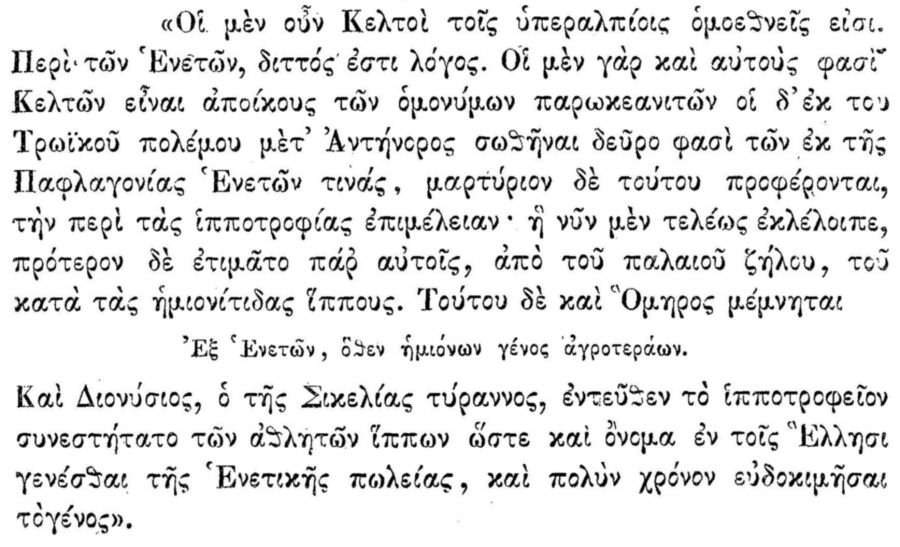

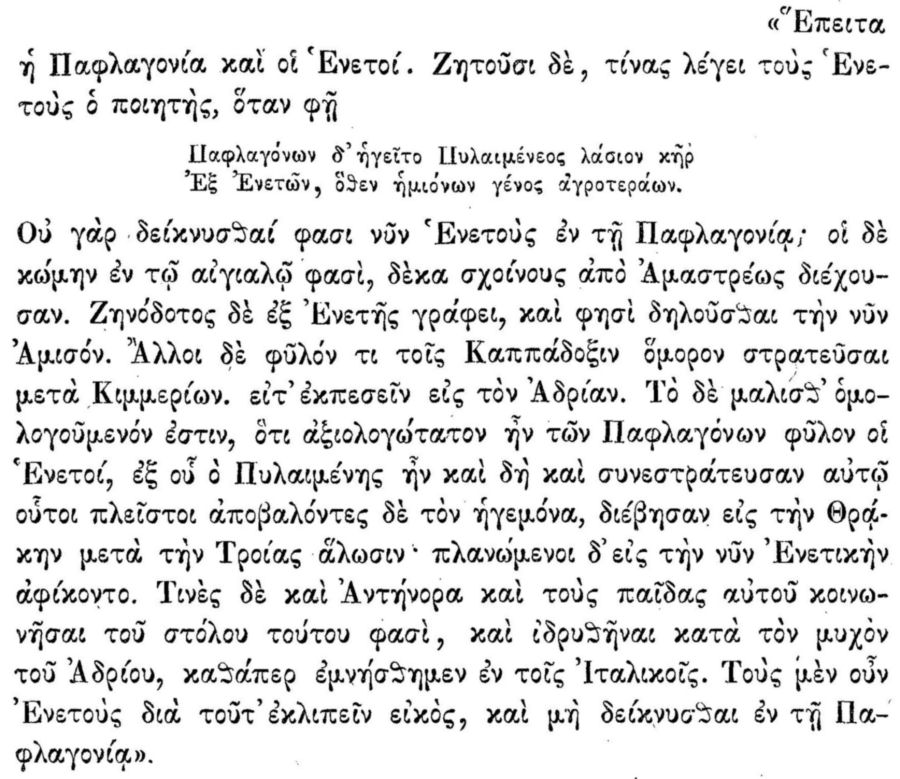

5. Мѣстныя названія въ Виѳиніи. Свидѣтельство краткаго житія св. Климента. Разборъ свидѣтельствъ Страбона, Т. Ливія, Плинія, Тацита, мнѣній Цейса, Гротефенда, Форбигера, Суровецкаго и Шафарика о Венетахъ Пафлагонскихъ. Общее заключеніе. (__X_. Стр. 152-191).

А.1. О Славянскихъ поселеніяхъ въ М. Азіи въ VII, VIII и въ слѣд. вв. О переходахъ Славянъ къ Арабамъ (I—II. Стр. 1-18).

I. Въ настоящее время, когда наука доказала несомнѣнно, что Азія была колыбелью и первоначальною родиною Славянъ, весьма понятны не только возможность, но и необходимость вопроса о томъ, сохранились ли до насъ какіе нибудь слѣды народныхъ преданій Славянъ о древней ихъ прародинѣ, подобныхъ тѣмъ, какія нынѣ открываются у Германцевъ? [1]

При совершенной несомнѣнности переселенія Славянъ изъ Азіи въ Европу, весьма ясно выступаетъ необходимость и другаго вопроса — при этомъ переселеніи не осталась ли часть Славянъ въ Азіи, — такъ какъ, судя по аналогіи позднѣйшихъ исторически извѣстныхъ переселеній, не только нельзя предполагать, чтобы вся масса народа, тѣмъ болѣе не кочеваго, оставила свои старинныя жилища, а напротивъ того думать должно, что въ нихъ могли удержаться болѣе или менѣе значительные остатки.

Какъ бы то ни было, но при настоящихъ свѣдѣніяхъ вопросъ о томъ — по выселеніи Славянъ въ Европу не осталась ли болѣе или менѣе значительная ихъ часть въ Азіи, вопросъ этотъ,

1. Grimm. Gesch. d. deutsch. Spr. Ss. 520, 523, 644, 728, 824.

![]()

2

по крайнему нашему разумѣнію, не маловажный, допускаетъ двоякое рѣшеніе — положительное и отрицательное. Въ первомъ случаѣ, т. е. если часть Славянъ осталась въ Азіи, нельзя кажется не утверждать, что сношенія ихъ съ выселившимися ихъ единоплеменниками не прерывались, по крайности, долгое время послѣ переселенія.

Эти замѣчанія мы сочли нужнымъ предпослать краткому обзору нашему Славянскихъ поселеній въ М. Азіи.

Первое письменное свидѣтельство о Славянахъ въ М. Азіи относится къ VII в. по P. X., именно къ 664 г.

Византійскій лѣтописецъ Ѳеофанъ разсказываетъ, что въ 664 г. вождь Сарацынъ, Абдуррахманъ, сынъ Халедовъ, вступилъ съ большими силами во владѣнія Римскія, провелъ въ нихъ зиму и опустошилъ многія провинціи. При семъ, говоритъ Ѳеофанъ, Славяне (οἰ Σκλαβῖνοι), числомъ до 5,000 человѣкъ, присоединились къ нему, пошли съ нимъ въ Сирію и поселились въ области Апамейской, въ селеніи Скевокоболѣ (ἐν χώμῃ Σκευοκοβόλῳ) [1].

Шафарикъ, упомянувъ объ этомъ поселеніи, замѣтилъ: «происхожденіе, дальнѣйшія судьбы и конечное истребленіе этихъ Славянъ намъ совершенно неизвѣстны».

У Ибнъ-Хаукала (Х в.), есть, кажется, упоминаніе о Славянахъ въ Сиріи [2].

Тотъ же Ѳеофанъ подъ 687 г. разказываетъ, что императоръ Юстиніанъ II, въ походъ свой въ Булгарію и Склавинію, опустошилъ этотъ край вплоть до Солуня, и огромное количество Славянъ [3] вывелъ изъ ихъ отечества, частью насильно, частью добровольно, у Абида переправилъ ихъ въ Азію и поселилъ въ странѣ или области Опсикій, простиравшейся отъ Абида на востокъ до Никеи, а на югъ до Апамеи [4].

1. Stritt. II, 75. — Theoph. Paris, р. 289. — Анастасій же (Paris, р. 109) называетъ Селевкобори. — Шафар. Слав. Древн. § 30. 6. Прим. 129.

2. Rein. Invas. d. Sarraz. en France. Paris. 1836. p. 237.

3. Ѳеоѳ. : πολλὰ πλήθη τῶν Σκλάβων. — Никиф.: πολλὰ τῶν ἐχεῖσε Σκλαβήνων γένη. — Зонара: πολλὰ τῶν Σκλαβικῶν ἐθνῶν. Str. II. 75.

4. Const. Porph. de them., Шаф. ibid. прим. 130.

![]()

3

Есть возможность довольно приблизительно опредѣлить число Славянъ, переселенныхъ И. ІОстиніаномъ въ М. Азію. Такъ тотъ же Ѳеофанъ говоритъ про него, что изъ переселенныхъ въ Азію Славянъ онъ набралъ людей способныхъ къ войнѣ и образовалъ изъ нихъ отрядъ въ 30,000 человѣкъ, всѣхъ ихъ вооружилъ и назвалъ отрядомъ отборнымъ (λαὸν περιούσιον, aciem superabundantem, но Шафарику Leibgarde), а въ начальники его назначилъ Небула (Νέβουλον). Въ этомъ огромномъ количествѣ Славянъ, поселенныхъ Юстиніаномъ въ М. Азіи, необходимо считать и женщинъ и дѣтей. Изъ взрослыхъ же мужчинъ конечно не менѣе трети было людей къ войнѣ неспособныхъ и потому естественно не попавшихъ въ этотъ отборный отрядъ. Такимъ образомъ мы нисколько не удалимся отъ истины, если скажемъ, что Славянъ, переселившихся въ М. Азію, въ 687 г., было никакъ не менѣе 80,000 человѣкъ.

Положившись на этотъ Славянскій отрядъ, императоръ объявилъ войну Арабамъ, которые подъ начальствомъ Могамеда въ первой своей схваткѣ были разбиты Греками. Могамедъ дорогимъ посуломъ и богатыми обѣщаніями убѣдилъ Славянскаго военачальника съ 20,000 человѣкъ перейти на свою сторону. Греки были разбиты. Тогда — говорятъ Ѳеофанъ, Кедринъ, Зонара — Юстиніанъ, который едва спасся бѣгствомъ, повелѣлъ истребить всѣхъ оставшихся Славянъ съ женами и дѣтьми, и трупы ихъ покидать въ море у Левкаты, близь Никомидіи. Безъ сомнѣнья, свидѣтельства этого буквально принимать нѣтъ никакой возможности. Этихъ оставшихся Славянъ было по меньшей мѣрѣ 50,000 человѣкъ. Ни Юстиніану, ни его людямъ не хватило бы ни силы, ни охоты на такую страшную рѣзню.

Us n’ont pas mérité

Ni cet excès d’honneur,

Ni cette indignité.

Всего вѣроятнѣе, месть Юстиніана разразилась на родственникахъ, на сообщникахъ отпавшихъ Славянъ и на всѣхъ болѣе или менѣе опасныхъ и подозрительныхъ ему лицахъ.

Точно также думаетъ и Шафарикъ, который въ подтвержденіе своего мнѣнья указываетъ и на то, что въ 949 г.,

![]()

4

по свидѣтельству Константина Багрянороднаго, въ области Опсикій жили Славяне. Впрочемъ вѣроятно тутъ были не одни потомки уцелѣвшихъ при Юстиніанѣ, но и позднѣйшіе переселенцы.

Славяне, въ числѣ 20,000 человѣкъ, измѣнившіе Грекамъ, кажется, участвовали потомъ въ рядахъ Арабовъ при завоеваніи ими Хорасана, восточной части Персіи. Такъ по крайности можно заключать изъ разсказа Ѳеофана и Анастасія подъ 692 г. «Восточная часть Персіи, называемая Хорасанъ, была завоевана Арабами. Тамъ явился нововводитель по имени Сабинъ, который истребилъ многихъ Арабовъ и убилъ самого Кагана». Подъ этимъ-то Каганомъ разумѣется Комбезій, въ своихъ примѣчаніяхъ къ Ѳеофану (р. 614—5), Славянскаго военачальника Небула.

Около 694 г. по случаю нападенія Могамедова на Греческую Имперію, лѣтописцы упоминаютъ о перебѣжчикахъ-Славянахъ, которыхъ онъ принялъ охотно, какъ людей, хорошо знакомыхъ съ мѣстностью.

Вотъ пока всѣ, дошедшія до насъ отъ VІІ в., извѣстія о Славянахъ въ М. Азіи.

Теперь законнымъ становится вопросъ — были ли Славянскія поселенія въ М. Азіи и до VII в. и до 664 г.? Или же первое письменное о Славянахъ въ М. Азіи свидѣтельство совпадаетъ съ первымъ дѣйствительнымъ ихъ въ ней поселеніемъ? Къ этому вопросу мы обратимся тотчасъ по обозрѣніи дальнѣйшихъ судебъ Славянъ въ М. Азіи.

Здѣсь же позволимъ себѣ поставить и другой вопросъ — Славяне Азійскіе, перешедшіе въ VII в. на сторону Арабовъ и принимавшіе въ ихъ дѣлахъ не незначительное участье, тотчасъ по переходѣ своемъ къ нимъ такъ сказать обусурманились и забыли свой языкъ, свои преданія, «законъ отецъ своихъ»? — или же они берегли и сохраняли ихъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ не прекращали и связей своихъ съ Славянами Азійскими, оставшимися вѣрными Имперіи?

Прежде, чѣмъ приступить къ VIII в. и далѣе, для большей ясности, позволю себѣ напомнить читателю всѣ тѣ вопросы, которые намъ представились почти сами собою.

![]()

5

1. Остались ли у Славянъ слѣды народныхъ преданій объ Азіи, какъ о древнѣйшей ихъ прародинѣ?

2. При выселеніи Славянъ изъ Азіи въ Европу не осталась ли болѣе или менѣе значительная ихъ часть въ Азіи?

3. При возможности въ настоящее время двоякаго рѣшенія послѣдняго вопроса, весьма понятно, что, въ случаѣ отвѣта положительнаго, необходимо признать за истину несомнѣнную, что Славяне Азійскіе и Европейскіе долго не теряли сознанія единства своего происхожденія и также долго не прерывали и своихъ связей.

4. Поселеніе Славянъ въ М. Азіи въ 664 г. по P. X., случайно занесенное въ лѣтопись Византійцами, есть ли первое поселеніе Славянъ въ Азіи?

4. Участье Славянъ въ дѣлахъ Арабовъ въ VII в. имѣетъ ли какое нибудь значеніе въ исторіи славянской? Повлекло ли оно за собой какія нибудь послѣдствія? Имѣло ли оно какое нибудь вліяніе на дальнѣйшую исторію и характеръ позднѣйшихъ отношеній Славянъ къ Арабамъ ?

II. Въ 754 г., по словамъ Ѳеофана, умеръ Могамедь, онъ же и Абулаба, княжившій 5 лѣтъ. Братъ его Абдела жилъ тогда въ Меккѣ. Онъ тотчасъ написалъ Абумуслиму и просилъ его принять слѣдующую ему часть княжества. Но тотъ, узнавъ, что Абдела, сынъ Али, братъ Салема, князя Сирійскаго, подъискивается подъ него и даже намѣревается подчинить себѣ Персію, собралъ противъ него войска Сирійскія. При Тіанѣ дано было сраженіе, изъ котораго Абусалимъ вышелъ побѣдителемъ, такъ какъ у него были Антіохійцы и множество Славянъ (Σκλάβοι) [1].

Подъ 762 г. разсказываетъ Анастасій [2] о смутахъ Болгарскихъ: убили своихъ вождей, избрали себѣ въ князья какогото Телетца. При семъ множество Славянъ оставило свою родину и искало убѣжища у императора, который и поселилъ ихъ подъ Артаною.

1. Theoph. Paris, р. 350—360. Stritter. I. 1.

2. Anast. Paris, р. 1 ί7.

![]()

6

То же самое передаютъ и Ѳеофанъ и Никифоръ [1]. У послѣдняго указано даже число этихъ переселенцевъ. Вотъ его слова: «Славяне, гонимые изъ отечества, переходятъ Евксинь. Числомъ ихъ было, говорятъ, до 208 тысячъ. Они поселились у рѣки, называемой Артана (πρὸς τὸν ποταμὸν, ὅς Ἀρτανας καλοῦταν).

Шафарикъ говоритъ при этомъ : « По нѣкоторымъ извѣстіямъ рѣка эта называется нынѣ Aghwah или Aghweh, а древній городъ Артапе долженъ быть селеніе Artakoi» (§ 30. 6. прим. 136). Цейссъ же видитъ въ ней рѣку Артанъ (Ἀρτάνης, Ἄρτανος), что въ Виѳиніи, на западъ отъ Сангарія [2]. Послѣднее мнѣніе гораздо вѣроятнѣе.

Такимъ образомъ Славянскія поселенія въ М. Азіи получили въ VIII в. весьма сильное подкрѣпленіе, которое безъ сомнѣнья должно было придать имъ силъ для удержанія и сохраненія своей народности.

Вообще, надо замѣтить, колоніи, даже вовсе оторванныя отъ своей митрополіи, весьма долго сохраняютъ свою народность. Готы, поселившіеся въ Крыму въ первой половинѣ III в. по P. X., еще въ XVI в., даже позже, сохраняли свою народность. Бусбекъ, бывшій Цесарскимъ посланникомъ въ Цареградѣ, въ 1557—1564 г. самъ собралъ и сохранилъ до насъ нѣкоторые образцы ихъ рѣчи, хотя и сильно попорченной, но въ основѣ своей совершенно Нѣмецкой [3]. Въ III в. до P. X. отрядъ Кельтовъ въ 20,000 человѣкъ, состоявшій изъ трехъ народцевъ, Толистобоевъ, Трокмовъ и Тектосаговъ, поселился въ М. Азіи (ок. 260 г.), послѣ чего край ими занятый долго назывался Галатіей, Грекогалатіей или Галлогреціей. Въ V в. по P. X. они еще сохраняли свою народность и Св. Іерониму языкъ ихъ казался тѣмъ же самымъ, какимъ говорили Тревиры въ его время, а Тревиры были Кельтами [4].

1. Niceph. Paris, р. 43. Str. l. I. 80. 322.

2. Zeuss. Die Deutsch. u. die Nachbarst. München. 1837. S. 628.

3. Zeuss. l. I. Ss. 430 — 433. Шафарикъ. l. I. т. I. ч. 2. с. 247 (въ Русск. перев.)

4. Zeuss. l. I. Ss. 180—182, 216—217.

![]()

7

Татары, поселившіеся въ Литвѣ въ XIV в., понынѣ сохраняютъ свою народность [1]. Славяне, по всей вѣроятности въ весьма незначительномъ количествѣ поселившіеся въ Швейцаріи никакъ не позже X в., а быть можетъ еще и ранѣе, до весьма недавняго времени говорили, а можетъ и понынѣ говорятъ испорченнымъ Славянскимъ языкомъ. Они живутъ въ долинѣ Аниверской, въ Валисскомъ Кантонѣ, въ шести часахъ разстоянія отъ города Ситена [2].

По аналогіи уже однихъ этихъ свѣдѣній безбоязно можно бы было предположить, что въ М. Азіи и понынѣ сохраняются болѣе или менѣе значительные остатки Славянскихъ поселеній, основанныхъ въ VII и въ VIII стол. по P. X.

Если же мы вспомнимъ природу страны, столь удобную для постоянныхъ сношеній жителей Забалканскаго полуострова съ жителями Анатолійскими, то поймемъ, что народность Славянъ Азійскихъ находилась въ несравненно болѣе благопріятныхъ условіяхъ, чѣмъ народность Крымскихъ Готовъ, Азійскихъ Кельтовъ и Швейцарскихъ Славянъ. Нельзя при томъ забывать и многочисленности Славянъ въ М. Азіи, гдѣ ихъ надо считать десятками тысячъ.

Сношеній съ своими земляками и соплеменниками Азійскими Славяне Европейскіе не покидали и забыть о нихъ не могли, потому что въ болѣе или менѣе значительныхъ массахъ, въ XII, XIII, XIV и XV в. они посѣщали М. Азію и именно тѣ края, гдѣ были Славянскія поселенія.

Никита Хонскій подъ 1154 г. разсказываетъ, что по договору, заключенному съ Мануиломъ Комниномъ, жупанъ Сербскій обязался въ случаѣ войны Императора на Западѣ, приходить къ нему на помощь съ 2,000 человѣкъ; если же война произойдетъ въ Азіи, то пошлетъ ему 500 человѣкъ, вмѣсто 300, какъ прежде обыкновенно бывало. (Str. II, 183). У него же подъ 1156 г. мы читаемъ: «Мануилъ Комнинъ, готовясь къ войнѣ противъ Сарацынъ, съ Запада вызвалъ Лигурійцевъ и Архижупана Далмаціи со всѣми его силами» (ibid.).

1. Мухлинскій. Изслѣдов. о происхожденіи и сост. Лит. Татаръ. Спб. 1857 отд. оттиск. и въ Актѣ Умп. Спб. Унив. 1857.

2. Шаф. Сл. Др. т. 1. ч. 2. стр. 197. т. II. ч. 3. с. 180 и сл.

![]()

8

Весьма вѣроятно, что и послѣ не разъ и Болгары и Сербы помогали Имперіи въ Азіи. О походѣ Сербовъ въ Азію при Стефанѣ Милутинѣ (1275—1321 г.) сохранилось одно любопытное извѣстіе [1].

Стефанъ Лазаревичъ, извѣстный у Сербовъ подъ именемъ Стефана Высокаго, помогалъ Баязету въ его войнѣ съ Тимуромъ своимъ войскомъ въ 5,000 человѣкъ [2].

Конечно появленіе въ М. Азіи Славянъ въ такихъ значительныхъ силахъ, весьма много содѣйствовало поддержанію народности Славянской въ колоніяхъ М. Азійскихъ. Если бы въ XIV и XV в. народность ихъ стала замирать, то приходъ ихъ земляковъ въ такихъ массахъ безъ сомнѣнія могъ подѣйствовать на нихъ такъ же, какъ проходъ Русскихъ войскъ по Австрійскимъ владѣніямъ въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго столѣтій поднялъ духъ и укрѣпилъ начавшія упадать народныя силы Славянъ Западныхъ. Но объ исчезновеніи Славянской народности, въ этотъ періодъ, въ М. Азіи, кажется не можетъ быть и рѣчи, тѣмъ болѣе, что многочисленныя колоніи Славянскія, основанныя въ М. Азіи въ VII—VIII в., не только сохраняли свою народность въ IX—X в. и позже [3], но еще получали новыя свѣжія подкрѣпленія напр. въ XII в.

1. Почтенный нашъ Славянистъ В. И. Григоровичъ (Очеркъ учен. путеш. по Европ. Турціи. Казань. 1848. с. 43) нашелъ его въ одномъ хрисовулѣ, въ мон. Хиландарскомъ на Аѳонѣ. Къ сожалѣнію онъ передаетъ его не подлинными словами. «Кѵръ Андроникъ Палеологъ, вселенскій царь, умолилъ всесердечнаго сына державнаго царства да пошлетъ войско противъ Персовъ въ Анатолію. Онъ же подвигнутъ моленіемъ тестя отряжаетъ дружину съ великимъ воеводою новакомъ грѣбетрѣка, которая достигнувъ града Иракліи радостно встрѣчена Андроникомъ, и, злезжче въ дрѣва, перешла въ Анатолію. Послѣ многихъ сраженій побѣдила и возблагодаренная Андроникомъ, воротилась».

2. Stritt. II, р. 333–330.

3. Такъ продолжатель Конст. Багр., разсказывая подъ 821 г. о мятежникѣ Михаилѣ, замѣчаетъ, что его производили отъ тѣхъ Славянъ (Σκλαβογὲνων), который многократно переселялись въ Малую Азію (Str. II, 100). Константинъ Порфирородный не разъ жителей области Опсикій называетъ Славизіянами (ibid. 104). Въ 949 г. они помогаютъ Грекамъ противъ Крита (ib. 105); также въ 960 г., когда они участвуютъ вмѣстѣ съ другими земляками своими (изъ Ѳракіи, Македоніи); также и въ 963 г. вмѣстѣ съ Русскими и Ѳракійскими Славянами (ib. 103, 100). Въ 1041 г. обитатели области Опсикій участвуютъ въ сраженіи Грековъ съ Норманами въ Апуліи. Какъ въ 963 г., такъ и въ 1041 г. подъ именемъ Русскихъ надо разумѣть Славянъ, а не Варяговъ; Греки не повели бы Русскихъ Варяговъ противъ Норманновъ, которыхъ именно называли Варягами (Guarangi. Luca Protosp.). См. Annal. Barenses. 1041 Mense Martin decimo septimo mirante factum est proelium Normanorum et Graecorurn juxta fluviuin Dulibentis. Et ceciderunt ibi multi Russi et Obsequiani (вар. molti Greci Rassi et Obsequani). Ipse vero Dulkiano (онъ же Nichiforus cetepanus) cura reliquo excrcitu, qui remanserat ex ipso praelio, fugam petierunt in Montem Pelosum. Deinde collectis Mense Maii in unum omnibus Graecis apud Montem Majorem juxta fluenta Aufidi, initiatum est proelium quarto die intrante, ubi perierunt plurimi Natulichi (i. e. Analolici, orientales) et Obsequiani, Russi, Trachichi (i. e. Thraces), Calabrici, Longobardi, Capitinates. (Pertz. Monurn. VII, 34).

Славяне участвуютъ въ войскѣ Грековъ въ Италіи и въ 1027 г. Такъ тѣ же лѣтоп. (Bar.) разсказываютъ подъ 1027 г.: «Hoc anno descendit Ispo chitoniti (κοιτωνίτης — cubicularius) in Italiam cura exercitu magno, id est Russorum, Guandalorum, Turcorum, Burgarorum, Vlachorum, Macedonum aliorumque, ut caperet Siciliam. Et Regium restaurata est a Uulcano catepano. Sed peccatis praepedientibus, morluus in secundo anno Basilius imperator ; qui omnes frustra reversi sunt. — Въ числѣ этихъ прочихъ были по всей вѣроятности и жители Опсикія. Такое соучастье ихъ со Славянами Европейскими весьма много способствовало поддержанію и сохраненію Славянской народности въ поселенцахъ Мало-Азійскихъ.

![]()

9

Такъ извѣстно, что Іоаннъ Комнинъ послѣ похода своего на Сербовъ въ 1122 г. перевелъ на востокъ множество плѣнныхъ и опредѣлилъ имъ въ мѣстожительство плодородныя земли въ области Никомидійской. Часть этихъ поселенцевъ обратилъ онъ въ легіоны, другую часть заставилъ платить подать. (Str. II, 175).

Пахимеръ сохранилъ намъ весьма любопытныя подробности о возмущеніи этихъ Славянскихъ поселенцевъ по случаю коварнаго поведенія Михаила Палеолога съ несчастнымъ младенцемъ Іоанномъ Ласкаремъ, сыномъ покойнаго Императора Ѳеодора Ласкаря.

Михаилъ Палеологъ, по вступленіи въ Царьградъ (1261 г.), вторично вѣнчалъ себя на царство, а законнаго государя, тогда осьмилѣтняго ребенка, онъ не взялъ съ собою въ Константинополь. Твердо рѣшившись удалить его отъ престола, Михаилъ не давалъ ему никакого воспитанія, удалялъ отъ него его сестеръ, наконецъ приказалъ лишить его зрѣнія. Преступное приказаніе это было исполнено въ день Рождества Христова. Несчастный ребенокъ былъ отвезенъ подъ стражею въ замокъ Дакивизы. Въ Имперіи пробудилось всеобщее негодованіе.

![]()

10

Патріархъ Арсеній, при всей слабости своего характера, не замедлилъ пригласить къ себѣ ближайшихъ къ нему лицъ изъ духовенства : говорилъ имъ, что при видѣ такого злодѣянія, они не могутъ оставаться спокойными и предоставляя лицамъ свѣтскимъ мечъ матерьяльный, они, съ своей стороны, должны вооружиться своимъ мечемъ духовнымъ, т. е. словомъ Божьимъ. На Михаила Палеолога было произнесено отлученіе [1]. Негодованье и ропотъ слышны были всюду даже и при дворѣ, но доносы, преслѣдованія и казни сильно подѣйствовали на малодушныхъ.

Славянскіе поселенцы въ окрестностяхъ Никеи распорядились въ этомъ случаѣ по своему и выставили самозванца. Найдя какого-то осьми или девятилѣтняго мальчика, ослѣпшаго отъ болѣзни, они признали его за Іоанна Ласкаря, законнаго своего государя. Они открыто возстали противъ тирана и поклялись стоять крѣпко за своего Императора. Извѣстіе объ этомъ возстаніи сильно напугало Михаила, опасавшагося за отложеніе этихъ пограничныхъ горцевъ, такъ какъ для спокойствія Имперіи они имѣли великую важность; наконецъ примѣру ихъ могли послѣдовать и другія области. Императоръ поспѣшилъ отправить къ нимъ сильное войско. Гористая мѣстность, покрытая густымъ лѣсомъ, постоянно доставляла мятежникамъ поверхность надъ силами Императора. Отличные стрѣлки, необыкновенно ловкіе во всѣхъ движеніяхъ, они рано истомили непріятеля. Война приняла совершенно народный характеръ; запрятавъ женщинъ и дѣтей въ глушь лѣсовъ, всѣ вооружились, кто дубиною, у кого не было меча. Начальники войска Императорскаго скоро замѣтили, что силою они съ нихъ ничего не возьмутъ; рѣшились прибѣгнуть къ переговорамъ, стали подсылать то къ тому, то къ другому изъ нихъ, обѣщая прощеніе Императорское, увѣряя ихъ, что слѣпой мальчикъ, находящійся у нихъ, вовсе не Іоаннъ Ласкарь,

1. См. Georg. Pachymeres. l. IV. с. 14. Niceph. Greg. l. IV. с. 4. Phranz. l. I. c. S. Lebeau Hist. du Bas-Empire. Nouv. édit. (M. de Saint-Martin et M. Brosset 1.). Paris. MDCCCXXXV. P. XVIII. p. 106 etc. Сравните образъ дѣйствій митрополита Филиппа съ Иваномъ Грознымъ.

![]()

11

который заключенъ въ такомъ-то замкѣ, въ чемъ они сами могутъ лично убѣдиться, отправившись туда. Разумѣется, тутъ не обошлось безъ подкупа. Цѣль была достигнута, но только отчасти. Единомысліе въ мятежникахъ исчезло, но тѣмъ не менѣе большинство, масса крѣпко держалась однажды принятаго намѣренія — стоять до конца. Говорили: «Положимъ, нашъ мальчикъ и не настоящій государь, но все же мы клялись его защищать, дрались, а теперь вдругъ мы постыдно измѣнимъ ему и отдадимъ его въ руки враговъ». Бѣгство мальчика къ Туркамъ окончательно разстроило мятежниковъ. Они стали переходить на сторону Палеолога. Тогда строгія казни и разныя преслѣдованія, особенно конфискація имуществъ, разразились надъ несчастными; отъ совершеннаго ихъ разоренія удержалось правительство не изъ состраданія, а изъ разечета, такъ какъ горцы же [1], охраняли восточные предѣлы государства отъ набѣговъ Турокъ.

Въ другомъ мѣстѣ, въ началѣ своей Исторіи, приступая къ правленію Михаила Палеолога, Пахимеръ такъ описываетъ намъ эти пограничныя поселенія, бывшія для Восточной Имперіи тѣмъ же, чѣмъ такъ называемая Военная граница для Австріи (Militair Gränze). Эта Греческая Украйна населена была людьми воинственными и трудолюбивыми, бывшими въ одно время и землепашцами и воинами.

Замѣтимъ, что Пахимеръ обращается къ первоначальнымъ дѣйствіямъ Грековъ по взятіи Константинополя Латинцами въ 1204 г. и по основаніи Ѳеодоромъ Ласкаремъ независимаго Государства Никейскаго [2]. Греки, говоритъ Пахимеръ, были окружены съ обѣихъ сторонъ опасными непріятелями — Латинцами и Турками. Съ первыми, какъ господствовавшими на морѣ, справляться было гораздо труднѣе, чѣмъ съ послѣдними. Нѣсколько иначе было съ Турками. Отъ нихъ отдѣляли Грековъ высокія горы съ узкими долинами, которыя было нетрудно укрѣпить.

1. Пахимеръ говоритъ: ταῦτα περὶ τοὺς Τρικοκκιώτας καὶ τοὺς τοῦ ζυγοῦ διαπραξὰμενοι ἀνεχώρουν ἐπ᾿ οἴκων. (Bonnae. 1, 201). Значитъ, были горцы и Триконкіоты (?).

2. См. прекрасную монографію Медовикова — Латинскіе императоры въ Константинополѣ. Москва 1849. С. 79 и сл.

![]()

12

Когда устроивъ нѣсколько гарнизоновъ и ежегодно выплачивая дань Туркамъ, обезпечили себя Греки со стороны востока, тогда устремили всѣ свои силы противъ Латинцевъ; ослабивъ же ихъ совершенно, они снова обратили свое вниманіе на укрѣпленіе своихъ восточныхъ предѣловъ. Созывая отовсюду сильныхъ и многочисленныхъ поселенцевъ, правительство Никейское отводило имъ опредѣленныя мѣста для жительства, поставивъ имъ въ обязанность содержать гарнизоны въ новопостроенныхъ крѣпостяхъ [1]. Чтобы болѣе привязать ихъ къ службѣ, имъ дарованы были разныя льготы. Такимъ образомъ въ теченіе времени эти поселенцы собрали себѣ большіе достатки; тѣмъ естественнѣе становились они все болѣе и болѣе ревностными защитниками Имперіи. Мало того, чаще и чаще стали они нападать цѣлыми, отдѣльными партіями на Турокъ, опустошать и разорять ихъ земли. Императоры щедро награждали ихъ за усердіе, завоевавшее государству совершенное спокойствіе и безопасность. Но когда по изгнаніи Латинцевъ, столица Имперіи снова была перенесена въ Константинополь, то пограничныя войска были значительно ослаблены, выдача награжденій и жалованія почти прекратилась. Дѣйствія этой пагубной мѣры значительно ослаблялись тѣмъ состояніемъ довольства этихъ пограничниковъ или украинцевъ, которое доставляло имъ большія средства для веденія войны или какъ Пахимеръ выражается — нервы войны (νεῦρα πολέμου).

За то постигло ихъ настоящее бѣдствіе, когда Императоръ Михаилъ Палеологъ имѣлъ неосторожность согласиться на убѣжденія одного сановника Хадина, который, отправившись на восточные предѣлы и нашедши тамъ людей весьма зажиточныхъ [2], описалъ все ихъ имущество въ казну, предоставивъ имъ вмѣсто него одну небольшую часть, вмѣсто жалованья [3].

1. εἰτα νῶτα στρέψαντες ἑκόντων ἀκόντων Περσῶν τοῖς ὂρεσιν ἐπεβάλοντο, συχνοῖς δὲ τοῖς πανταχόθεν ἐποὶκοις καὶ ἰσχυροῖς καταςφαλισάμενοι ἐρυμνὰ τεὶχη καὶ οἵου δυσεπιχειρήτους θριγκοὺς τῇ Ῥωμαΐδί ταῦτα κατέστησαν. (Pachym. l. I, с. 3. (Bonnae. p. 16).

2. ἂανδρας βαθυπλούτους εὑρὼν καὶ κτήμασι καὶ θρέμμασι βρὶθοντας Pach. l. I. (Bonnae. 1, 18).

3. εἰς τεσσαράκοντα νομίσματα τῷ ἐνὶ συμποσώσας. ibid.

![]()

13

Эта мѣра не замедлила совершенію раззорить поселенцевъ, Мало того, что они утратили прежнее усердіе: обѣднѣвъ, они меньше уже дорожили своимъ положеніемъ, упали духомъ, исчезла прежняя отвага, теперь не они на Турокъ, а Турки на нихъ стали нападать все чаще и чаще, поощряемые постоянными успѣхами. Такимъ образомъ облегчено было Туркамъ завоеваніе Виѳиніи, области въ высшей степени важной для Цареграда [1].

Вотъ описаніе Пахимера этихъ Граничаръ или Краинцевь. На какомъ основаніи, естественно спроситъ насъ читатель, считаемъ мы этихъ поселенцевъ за Славянъ? Пахимеръ нигдѣ не говоритъ объ ихъ происхожденіи.

Славянское ихъ происхожденіе видно изъ ихъ образа жизни, совершенно сходнаго напр. съ бытомъ нашихъ казаковъ, какъ онъ извѣстенъ намъ изъ источниковъ отечественныхъ и изъ описаній иностранцевъ, напр. Боплана. Они были землепашцы и отличные воины, занимались по всей вѣроятности и рукомеслами, такъ какъ въ цвѣтущую свою эпоху они владѣли большими достатками [2]. Характеръ ихъ возстанія, Самозванецъ и другія черты — чисто Славянскія. Наконецъ мы знаемъ, что съ VII в. въ эти края не разъ переселяемы были Славяне, въ массахъ весьма значительныхъ. Въ XII в. Іоаннъ Комнинъ поселилъ въ 1122 г. множество Сербовъ въ области Никомидійской. Въ XIII в. въ этихъ краяхъ, какъ извѣстно, были поселенія Сербскія [3].

1. См. G. Pachym. l. I, с. 3—6. (Bonnae. I, 14—20).

2. Вотъ какъ описываетъ ихъ Пахимеръ: οἱ κατὰ τῆς Νίκαιας τἀκραχωρῖται ἀγρόταί μὲν ὂντες καὶ γεωργίᾳ προσέχοντες, θαρραλέοι δ᾿ἂλλως, πίσυνοι τόξοις, ἅμα δὲ καὶ ταῖς κατὰ σφᾶς δυσχωρίαις τὸ πιστὸν ἒχοντες ὡς οὐ ῥᾳδίως πεισόμενοι κἂν τι πράττοιεν.... (l. III, с. 12. Bonnae. I. p. 194).

3. Въ важной грамотѣ о раздѣлѣ Греческой Имперіи, по случаю завоеванія Цареграда Латинцами въ 1204 г., между прочимъ читаемъ: «Provintia Optimati. Provintia Nicomidie. Provintia Tharsie, Plusiade et Metanoliscum Serwochoriis cum omnibusque sub ipsis». (Tafel u. Thomas. Font. rer. Ven. 1,473). Слово это читается во всѣхъ спискахъ искаженно; лучшее чтеніе представляется въ одиомъ спискѣ (Св. Марка) — cum Seruochoriis. Ученые издатели весьма справедливо читаютъ это по-Гречески такъ: σὺν τοῖς Σερβοχωρίοις (ibid. p. 491). Поселенія Сербскія въ Виѳиніи были еще въ IX в. Такъ въ спискѣ церквей, подчиненныхъ патріарху Цареградскому, составленномъ Львомъ Мудрымъ (Leonis Sapientis [а. 886—907] index ecclesiarum, throno Cpolitano parentium), читаемъ: VIII. Τῷ (τ. e. ἐπισκόπῳ) Νίκαιας, Βιθυνίας. 1. Ὁ Μοδρηνῆς, ἢτοι Μελῆς. 2. Ὁ Ληνόης. 3. Ὁ Γορδοσέρβων. См. Tafel. Const. Porphyrogen. de Provinciis Regni Byzantini. Lib. secund. Europa. Tubingae. 1846. p. 46—47. Также Zeuss. l. I. p. 628.

![]()

14

Вслѣдствіе новѣйшаго переселенія (1122 г.) Сербы, а также Болгары, разумѣется, укрѣпили свои давнишнія связи съ М. Азіею и шли туда тѣмъ охотнѣе, ибо находили тамъ своихъ соплеменниковъ, земляковъ и даже родственниковъ. Если же Славяне добровольно переселялись въ М. Азію безо всякаго призыва со стороны правительства Византійскаго, то тѣмъ скорѣе и охотнѣе конечно пошли они на приглашеніе Никейскихъ государей, которые найдя уже въ этихъ краяхъ поселенцевъ Славянскихъ, принимали ихъ охотнѣе, чѣмъ другихъ инородцевъ, напр. Албанцевъ, такъ какъ для Государства было весьма важно, чтобы между жителями Военной Границы господствовало единодушіе, а не смуты и раздоры, которые ведетъ за собою разпоплеменность.

И такъ Славяне переселялись въ М. Азію въ VII, VIII, въ XII и XIII в. — по большей части въ однѣ и тѣ же мѣстности, преимущественно въ Виѳииіи. Выше мы доказали, что въ IX— X в. и даже позже Славяне Азійскіе сохраняли свою народность, что впрочемъ понятно и безъ всякихъ на то свидѣтельствъ. Безъ сомнѣнія сохраняли ее и гораздо позже во первыхъ потому, что были многочисленны, во вторыхъ потому, что имѣли постоянныя сообщенія съ своими земляками и соплеменниками Европейскими.

Дѣйствительно, въ 821 г. Греки говорили, что Славяне многократно переселялись въ Азію, тогда какъ Лѣтописцы упоминаютъ до 821 г. только о трехъ переселеніяхъ. Какъ случайное, мимоходное упоминаніе Византійцевъ объ этихъ трехъ переселеніяхъ, такъ и слова Продолжателя Константина Багрянороднаго о многократныхъ переселеніяхъ Славянъ въ Азію до 821 г. — несомнѣнно доказываютъ, что въ періодъ VII—IX в. было не мало случаевъ этихъ переселеній, о которыхъ умолчали историки. Такіе случаи должны, были быть дѣйствительно нерѣдки, какъ въ этотъ, такъ и въ позднѣйшій періодъ.

Послѣ слѣдующихъ соображеній читателю не трудно будетъ убѣдиться въ справедливости этого положенія.

![]()

15

Въ 768 г. Императоръ Константинъ черезъ пословъ своихъ выкупилъ у Славянскихъ князей (Македонскихъ) содержавшихся у нихъ христіанскихъ плѣнниковъ и захваченныхъ ими на островахъ Имбро, Тенедосѣ и Самоѳракіи.

Если эти Славяне рыскали по Архипелагу, то конечно не оставляли въ покоѣ и береговь Азіискихъ, гдѣ какъ напр. въ Сиріи уже было поселеніе Славянское, передавшееся Арабамъ въ 664 г. Въ этомъ послѣднемъ Славяне Греческіе всегда могли находить радушный пріемъ, подобный тому, какой встрѣчаютъ Русскіе у Некрасовцевъ, служащихъ въ войнахъ Ίурокъ противъ Русскихъ.

Есть ли возможность утверждать, что въ Сиріи и было всего на всего только 5.000 Славянъ ? Почему въ послѣдствіи они не могли привлечь къ себѣ многихъ другихъ своихъ соплеменниковъ, жившихъ въ Азіи? Почему наконецъ они сами не могли слѣдовать примѣру уже прежде имъ показанному? Куда дѣлись тѣ 20,000 Славянъ, что передались Арабамъ при Юстиніанѣ, въ 691 г.? А перебѣжчики Славяне у Арабовъ, упоминаемые Византійцами подъ 693 г.? А множество Славянъ, участвующихъ въ войскѣ Арабовъ въ 754 г.?

Случайное упоминаніе Византійцами о Славянахъ въ рядахъ Арабовъ удостовѣряетъ насъ въ томъ, что о многихъ другихъ переходахъ Славянъ на сторону Арабовъ умолчано лѣтописцами. Между Славянами Греческими и Арабскими въ Азіи непремѣнно происходили постоянныя сношенія. Отъ того въ послѣдствіи и перебѣгали Славяне къ Арабамъ; такимъ образомъ и у Славянъ Европейскихъ завязались сношенія съ Арабами.

Славяне Морейскіе возмутились противъ Имперіи въ 802— 811 г. и стали осаждать Патрасъ, при чемъ, по свидѣтельству лѣтописей, помогали имъ Афры и Сарацыны.

Въ 923 г. Симеонъ, царь Болгарскій, задумавъ завоеваніе Цареграда, отправилъ пословъ въ Сѣверную Африку къ Арабскому Халифу Фатлуму, предлагалъ ему вмѣстѣ идти на Цареградъ и раздѣлить добычу поровну.

Потому-то весьма вѣроятно, что какъ Славяне Ѳессалійскіе, такъ и Морейскіе ходили въ Азію и даже быть можетъ селились въ ней; еще вѣроятнѣе такое предположеніе относительно

![]()

16

Славянъ Македонскихъ, грабившихъ въ VIII в. острова Имбро, Тенедосъ и Самоѳракію.

Памятникъ VIII или IX в., Житіе Св. Димитрія Солунскаго, разсказываетъ, ранѣе 695 г., про Славянъ Македонскихъ, что Драговичи, Сагудаты, Белегезиты, Воиничи (Ваюниты), Берзиты и др., въ своихъ лодкахъ однодеревкахъ рыскали по морю, грабили Ѳессалію и окрестные острова, Элладу и острова Кикладскіе, всю Ахаію, Эпиръ и большую часть Иллирика и часть Азіи, все это грабили и опустошали [1].

Тотъ же памятникъ сообщаетъ намъ, что около 685 г. и позже: «Стримонцы и Рунхины (вѣтви Славянъ Македонскихъ), соскучивъ покоемъ, рѣшились попытать счастья въ другихъ мѣстахъ. Они бросились на суда и стали грабить корабли съ хлѣбомъ, плывшіе въ Константинополь, то же сдѣлали и съ островами и съ Еллиспонтомъ, проникли въ самую Пропонтиду и здѣсь опустошивъ области Паросскую и Проконезскую, доходили до самаго Константинопольскаго порта; наконецъ обогащенные добычею и плѣнниками возвратились въ свои мѣста».

Морскіе разбои и грабежи, сами коренившіеся на страсти и привычкѣ къ морю, конечно развивали въ этихъ Славянахъ страшную удаль и отвагу, которыя съ принятіемъ Христіанства и съ смягченіемъ нравовъ не исчезли, а только приняли другое направленіе. Прежніе разбойники и отличные моряки, они стали въ послѣдствіи заниматься торговлею.

Такимъ образомъ весьма вѣроятно, что не только до IX в., но и гораздо позже Славяне Македонскіе посѣщали Азію и даже селились въ ней, постоянно туда привлекаемые не только плодородіемъ почвы, не однѣми выгодами торговли, но и бытностью тамъ своихъ земляковъ.

Императоръ Юстиніанъ въ 687 г. поселилъ огромное количество Славянъ, не менѣе 80,000 человѣкъ (см. выше) въ области Опсикій отчасти насильно, отчасти добровольно переселившихся въ М. Азію.

1. См. ст. еп. Филарета. Св. Великомуч. Димитрій и Солунскіе Славяне. Чт. М. Общ. Ист. и Др. Москва. 1848. № 6. С. 19.

![]()

17

Добровольно переселиться въ М. Азію могли Славяне потому, что уже знали ее.

Въ 762 г. около 208,000 Славянъ Болгарскихъ, въ слѣдствіе усобицъ и безпорядковъ, оставляютъ свою родину и добровольно поселяются въ М. Азію. Прежнія Славянскія въ ней поселенія не могли имъ оставаться неизвѣстными.

Нѣтъ никакой возможности и необходимости утверждать, что Болгарскіе Славяне никогда не ходили и не переселялись, въ болѣе или менѣе значительныхъ силахъ, въ М. Азію, во всѣ послѣдующія времена. Напротивъ того, соображая удобство сообщеній, сильныя колоніи Славянскія въ М. Азіи, которыя долго должны были сохранить свою народность и для того служить прилукою и приманкою всѣмъ недовольнымъ своимъ землякамъ Европейскимъ, соображая наконецъ торговыя связи съ Азіею и давнишнія и постоянныя хожденія странниковъ Болгарскихъ на поклоненіе Гробу Господню, — мы необходимо должны признать, что Славяне Болгарскіе не разъ высылали изъ среды своей поселенія въ М. Азію и до XVII в., когда, какъ намъ достовѣрно извѣстно, была основана нынѣшняя Болгарская колонія подлѣ Никеи. (Объ этомъ ниже).

Но указывая на всѣ благопріятныя обстоятельства, помогавшія долгому сохраненію Славянской народности въ М. Азіи, мы не можемъ и не должны скрывать отъ читателя и обстоятельствъ противоположныхъ, которыя были и не малочисленны и не безсильны.

Переходы Славянъ Азійскихъ къ Арабамъ, которые не могли быть особенно рѣдки (какъ то мы уже видѣли), значительно ослабляли Славянскія колоніи въ М. Азіи.

Славяне, поселившіеся въ М. Азіи въ VII и VIII в., по большей части, разумѣется, были язычники. Обращенные въ христіанство, они приняли въ свое богослуженіе языкъ Греческій. Позднѣйшіе Славянскіе переселенцы могли уже приносить въ М. Азію и свои Славянскія богослужебныя книги. Но судя по новѣйшему образу дѣйствій Грековъ относительно Славянъ, мы смѣло можемъ утверждать, что и къ Славянскимъ поселеніямъ въ М. Азіи были примѣняемы всѣ возможныя мѣры, лишь бы огречить ихъ.

![]()

18

Завоеванія Турковъ, ихъ поселенія, поборы, насилія и обращеніе въ исламизмъ, которому Славянскіе поселенцы могли поддаться легче, такъ какъ, принимая ученіе Церкви на языкѣ имъ непонятномъ, они не могли быть твердыми и вѣрными христіанами — на основаніи всѣхъ этихъ соображеній вмѣстѣ, должно полагать, что въ настоящее время въ Малой Азіи если и не сохранилась Славянская стихія во всей чистотѣ, то тѣмъ не менѣе оставила по себѣ много слѣдовъ какъ въ бытѣ, такъ и въ языкѣ, пѣсняхъ, напѣвахъ, наконецъ даже въ физическихъ особенностяхъ жителей нѣкоторыхъ частей Малой Азіи.

А.2. Новѣйшія извѣстія о Славянской стихіи въ М. Азіи (III—IV. Стр. 18-38).

III. Путешествіе по М. Азіи для этнографическаго изслѣдованія остатковъ бывшихъ въ ней Славянскихъ поселеній могло бы, смѣю думать, принести пользу наукѣ. Подтвержденіемъ этой мысли можетъ между прочимъ служить весьма любопытное извѣстіе почтеннаго и весьма мало нами цѣнимаго, стариннаго Путешественника нашего — Василія Григоровича Барскаго Плаки Альбова [1]. Такъ, описывая монастырь Св. Саввы Іерусалимскаго, онъ говоритъ между прочимъ:

«Въ трапезѣ (монахи) чтенія не имутъ, развѣ при гостяхъ, понеже суть всѣ просты и не разумѣютъ не токмо книжнаго писанія, но многи суть иже ни Греческаго простаго языка умѣютъ, кромѣ Турецкаго и сіи суть отъ Анатоліи идѣже мало Христіанъ, Христіане бо, иже въ Анатоліи, всѣ по Турецки бесѣдуютъ, и другаго языка не знаютъ; аще же и Греческія книги въ церьквѣ чтутъ, но не разумѣютъ : тако бо токмо изучаются чтенія ради церковнаго, да Христіанская вѣра не изчезаетъ» (I, 209).

Въ 1731 г. Барскій прожилъ въ Караманіи два дня.

«Селевкія бяше иногда градъ многознаменитъ и пресловутъ, о немъ же и въ Дѣяніяхъ Апостольскихъ воспоминается, яко отплыша тамо Св. Апостолы на проповѣдь Божеств. Евангелія; нынѣ же обнища и есть, яко нѣкая весь, отстоитъ отъ Кипра шестьюдесятьми милями, на странѣ Сѣверной, на землѣ великой,

1. Пѣшеходца В. Г. Б. А. уроженца Кіевскаго, монаха Антіохійскаго, путешествіе къ святымъ мѣстамъ.... 6-е изд.

![]()

19

нарицаемой Анатолія, при брезѣ морскомъ, при горахъ великихъ, имать же и крѣпость особно отъ давно зданную и вооруженную ради враговъ. Тамо не точію Турки обрѣтаются; но и Христіанъ много съ Священниками и церкви въ семъ разнствуютъ отъ иныхъ странъ, яко инымъ языкомъ не бесѣдуютъ точію Турецкимъ, посполитъ народъ весь, въ сапогахъ обувенъ есть, на головахъ мужіе носятъ нѣкія высокія шапки съ завивалы и зрятся быти страшны пришелъцомъ» (I, 363).

Описѣівая свое плаваніе, отъ Кипра къ Самосу, Барскій говоритъ между прочимъ:

«По вся дни имуще вѣтръ противенъ и многи препятствія отъ страха и осторожность отъ разбойниковъ морскихъ, овогда же тишинѣ случающейся, съ великимъ трудомъ веслами гребохомся, и умедлихомъ на морѣ дній осмьнадесять, не отдаляхомся же далече на ширину морскую, но пловохомъ воскрай Анатоліи земли великой, оттуда даже до Чернаго Моря къ землѣ Грузинской протязаемой, юже имѣхомъ въ странѣ правой; мимо идохомъ же по чину, наченши отъ Кипра, страны и грады сицевы: Караманію, Анаію, Аманію, си есть Писидію ; въ сихъ трехъ странахъ Христіане не умѣютъ бесѣдовать инымъ языкомъ точію Турецкимъ, понеже тамо Христіанъ мало, Агарянъ же множество, и многолѣтняго ради житія погубиша Греческій языкъ и все привѣтствіе ихъ, молитвы и поученія въ церквахъ отъ священникъ бываемыя, Турецкимъ діалектомъ глаголются, точію пѣніе и чтеніе церковное творятъ по письменамъ Греческимъ, обаче отнюдь ничто не разумѣютъ яже тутъ» (II, 63).

Также говоритъ онъ: «и до здѣ (Мирликіи) Христіане бесѣдуютъ языкомъ Турецкимъ точію; оттуда же начинаются, въ нихъ же бесѣдуютъ по-Гречески и по-Турецки» (ib).

Въ предпослѣднемъ замѣчаніи Барскій ( старается объяснитъ себѣ замѣченный имъ фактъ — христіане Греческаго богослужебнаго языка не понимаютъ, и говорятъ по Турецки тѣмъ, что «тамо Христіанъ мало, Агарянъ же множество». Объясненіе очевидно весьма неудачное [1].

1. За Болгарскимъ монастыремъ св. Іоанна Рыльскаго, къ Аѳону, лежитъ другой монастырь св. Іоанна Предтечи. Почтенный преемникъ Барскаго, инокъ Парѳеній, въ 1839 г. нашелъ въ его библіотекѣ

«множество кожаныхъ и бумажныхъ рукописныхъ Славянскихъ книгъ, болѣе тысячи; лежатъ безъ всякаго бреженія, о чемъ много мы соболѣзновали и сожалѣли; уже многія повредились. Мы спросили: «почему такъ безъ всякаго присмотру находится библіотека?» Намъ отвѣчали: «А на что эти книги намъ? Читать мы ихъ не знаемъ. Хотя и вся братія — Болгары, но читать по-Славянски ни единъ не разумѣетъ, потому что мы всѣ изъ Македоніи. А у насъ по всей Македоніи, по градамъ и по селамъ, нигдѣ не читаютъ по-Болгарски, а вездѣ по-Гречески. Хотя и всѣ Болгары живутъ, хотя и ничего по-Гречески не понимаютъ, ни міряне, ни священники, но тако заведено издревле, и уже привыкли, потому что съ юности учимся читать и пѣть по-Гречески. А сія библіотека жертвована Болгарскими и Сербскими царями. Тогда по всей Ѳракіи и Македоніи читали и пѣли по-Болгарски, а нынѣ только въ селѣ Патакѣ и въ монаст. преп. Іоанна Рыльскаго». (Сказ. о странств. и пут. ... инока Парѳенія. II, 58).

Болгары Македонскіе очень многочисленны, оттого грамотность Греческая не могла у нихъ вытѣснить языка Болгарскаго. Если бы Христіане Азійскіе, о которыхъ говоритъ Барскій, были Греки, то они подавно бы не позабыли своего природнаго языка, такъ какъ у нихъ была своя грамотность Греческая. Эти простыя слова, замѣчу кстати, осязательно доказываютъ весь вредъ народнаго воспитанія въ духѣ чужомъ, не національномъ.

![]()

20

Безъ сомнѣнія, Христіане, о которыхъ говоритъ Барскій, не были Греками, а принадлежали къ какой-нибудь другой народности, которая не могла сохранить своего языка потому, вѣроятно, что была малочисленна и въ богослуженіи употребляла не свой языкъ, а Греческій. Нѣтъ также сомнѣнія въ томъ, что если объясненіе наше справедливо, то Турецкій языкъ этихъ Христіанъ не совсѣмъ чистый и сохраняетъ на себѣ болѣе или менѣе значительные слѣды роднаго ихъ нарѣчія. Точно также могли они сохранить и нѣкоторые свои нравы и обычаи. Такъ, полагаю я, могли сохраниться и слѣды Славянскихъ поселеній въ М. Азіи. Теперь еще нельзя отвѣчать отрицательно на вопросъ: въ числѣ Христіанъ, описываемыхъ Барскимъ, не могутъ ли быть и переродившіеся Славяне? Сапоги и высокія шапки Христіанъ, что подлѣ Селевкіи и что не знаютъ Греческаго языка, а говорятъ по-Турецки, — конечно не позволяютъ отвѣчать положительно, однако дѣлаютъ предположеніе это весьма вѣроятнымъ. Славяне въ VII—въ VIII в., а конечно и позже, рыскавшіе по Архипелагу, могли селиться въ Азіи въ разныхъ краяхъ, а не только въ области Опсикій, въ древней Виѳиніи и т. д.

![]()

21

Намъ вѣдь уже положительно извѣстно, что въ 664 г. 5,000 Славянъ поселилось въ Сиріи, въ области Апамейской [1].

Безъ этнографическаго путешествія ученыхъ наблюдателей, хорошо знакомыхъ съ Турецкимъ, Греческимъ и Славянскимъ языками и бытомъ, — было бы слишкомъ смѣло и неосновательно утверждать, что въ настоящее время не осталось никакихъ слѣдовъ Славянства въ М. Азіи.

Напротивъ въ высшей степени вѣроятна возможность, на основаніи точныхъ этнографическихъ наблюденій, возсоздать для науки географическое распредѣленіе Славянъ въ М. Азіи. Наконецъ въ вѣрности своего предположенія о томъ, что понынѣ сохраняются въ М. Азіи слѣды Славянства, убѣждаюсь между прочимъ и однимъ весьма любопытнымъ замѣчаніемъ ученаго путешественника Англійскаго, Энсворта (Ainsworth) [2], который шелъ съ своимъ товарищемъ изъ г. Бартана на Востокъ.

«Нашъ путь, говоритъ онъ, лежалъ вдоль горячихъ водъ Ордири (Ordeiri), и, послѣ краткой верховой ѣзды по лѣсу изъ чинаръ и пробковаго дерева съ паростникомъ и виноградниками, мы прибыли въ месджидъ (mesjid), деревню Баг-Джевисъ (Bagh-Jevis), т. е. Орѣховый Садъ.

Теперь все принимало размѣры истинно Альпійской природы; въ главѣ долины возвышалась гора Дэрнаг-Джейласи (Durnah-Jailasi), древній Орминій, съ сосновымъ лѣсомъ и съ высокою голою вершиною....

Тамъ и сямъ внутри долины раскиданы были деревни и нѣсколько домобъ, болѣе, чѣмъ можно было ожидать въ этомъ мѣстѣ, помѣщалось у подошвы горы. Но всего болѣе возбудило наше любопытство то обстоятельство, что въ этихъ хижинахъ жили люди особаго племени, которые исключая языка (весьма испорченнаго Турецкагово всемъ другомъ ни черты не имѣли общаго съ Турками. Лицемъ они смуглы, волосы у нихъ длинные, ихъ лобъ впалый (indented), черты ихъ рѣзкія и выразительныя и вообще не похожія на круглую Турецкую физіономію.

1. Любопытно, что на Азійскомъ берегу, насупротивъ острова Митилина, находится селеніе Kozakly (Кип.).

2. Ainsworth (Will. Francis.) Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and Armenia. In two volumes. London. MDCCCXLII. I, 62—63.

![]()

22

Они, кажется, принадлежатъ къ первобытнымъ племенамъ, оттѣсненнымъ отъ берега въ горы и уже переродившимся; такъ волосы ихъ были всклокоченны (uncombed), а рѣзкія черты лица (fierce а. harsh) казались какъ бы закопченными отъ дыма (looked as if smoke dried).

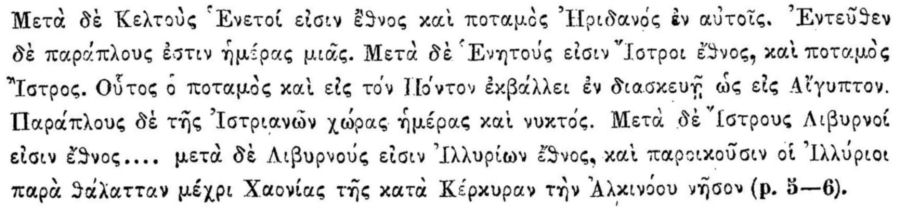

Хорошо извѣстно, что въ этихъ краяхъ жило Славянское племя. У Омира извѣстные подъ именемъ Генетовъ Ἑνετοι, они были вѣтвью тѣхъ самыхъ Славянъ (Sclavonians), что у Римлянъ слыли — Veneti, а у Нѣмцевъ Winden, Wenden. По словамъ Страбона они жили около Парѳеніоса и занимали значительную часть приморской Пафлагоніи.

Это единственный извѣстный мнѣ фактъ бытности на Азіатскомъ полуостровѣ народа, который подъ именемъ Сербовъ, Болгаръ и проч. составляютъ такую значительную часть населенія Европейской Турціи».

Въ какой степени справедливо предположеніе путешественника Англійскаго, о томъ судить не могу; однако нельзя не замѣтить, что, если ученые считаютъ возможнымъ и вѣроятнымъ, что такой древній народъ, какъ Венеты Пафлагонскіе, жившій за сотни лѣтъ до P. X., и еще въ древности исчезнувшій и утратившій свою народность, могъ понынѣ сохранитъ нѣкоторыя типическія черты и особенности, то тѣмъ безспорно справедливѣе наше предположеніе о Славянскихъ поселеніяхъ VII, VIII и сл. вѣк. по P. X. IV.

IV. Выше представленными данными не ограничиваются извѣстія наши о Славянскихъ поселеніяхъ въ Ш. Азіи. Еще въ 1808 г. Сальватори, на пути своемъ изъ Константинополя въ Персію, напалъ на Болгарскую деревню между Никомидіею и Никеею; въ письмѣ своемъ къ Д. Карено онъ описываетъ ея обитателей такимъ образомъ:

«За день пути до Никеи мы ночевали въ одной деревнѣ подъ названіемъ Кизъ-Дербентъ (или Kyz-Derrent), населенной одними Болгарами (di soli Bulgari). Около двухъ сотъ лѣтъ тому назадъ (т. е. около 1608 г.), семь семействъ Болгарскихъ, гонимыя за вѣру (per motivo di religioпе), покинули cboeo родину и поселились въ этомъ мѣстѣ, гористомъ и лѣсистомъ.

![]()

23

Но чего не достигаетъ человѣческое искуство! Теперь считается ихъ 150 семей, живутъ себѣ покойнѣе, чѣмъ прежде на родинѣ; собираютъ много льну, шелку и плодовъ. На зарѣ я видѣлъ, что множество женщинъ и дѣвушекъ трепали ленъ точно такимъ же образомъ, какъ у насъ въ Италіи; веселыя, онѣ встрѣчали восходъ солнца пѣснями» [1].

Вспомнимъ, что въ окрестностяхъ Никеи издавна были поселенія Славянскія. На западъ отъ Никеи, въ верстахъ полутораста отъ Киз-Дербента, на берегу озера Маньясскаго, находится другое Славянское поселеніе, именно Русская колонія, у Турокъ называемая Козакли, вѣроятно та самая, что обозначена у Киперта на западномъ берегу Маньясскаго озера подъ тѣмъ же названіемъ (Kazacly).

Первое о ней извѣстіе сообщилъ ученый Англійскій путешественникъ Гамильтонъ. Онъ посѣтилъ ее въ 1837 г. мая 30.

«Мы пришли, говоритъ, въ большую деревню, называемую Казакли, что на западномъ берегу озера (Маньясскаго). Вступивъ въ нее, я прежде всего былъ пораженъ деревяннымъ крестомъ, возвышавшимся надъ небольшимъ строеніемъ, по всей вѣроятности часовнею, а еще болѣе прекрасною наружностью и Тевтонскимъ (т. е. Европейскимъ) выраженіемъ женщинъ и дѣтей, ихъ чистою одеждой и живостью ихъ движеній, столь противоположною важности Турокъ и равнодушію (listlessness) Грековъ. Оказалось, что это Козацкое поселеніе, устроенное Портою по взятіи Измаила Русскими; предки ихъ предпочли Турецкое владычество Русскому. Жители сохраняютъ свой языкъ и свой нарядъ и немногіе изъ нихъ умѣютъ говорить по-Турецки: нарядъ мужчинъ и мальчиковъ состоитъ изъ длиннаго бѣлаго кафтана (frock), вышитаго разными цвѣтами внизу и на воротѣ и изъ черной бараньей шапки (Персидской). Съ ними Турки обходятся весьма ласково, они имѣютъ своего старшину, пользуются самоуправленіемъ и не платятъ податей правительству.

1. Slowanka. zur Kenntniss d. alten u. neuen slaw. Literat. d. Sprachkunde nach allen Mundarten, d. Kesch. u. Alterthiimer. von I. Dobrowsky, Prag. 1814. I, 86. «Bulgaren in Klein-Asien».

![]()

24

Озерная рыба и стада ихъ составляютъ главный источникъ ихъ пропитанія» [1].

Въ 1850 г. вышло другое, гораздо полнѣйшее описаніе этой Русской М. Азійской колоніи. Авторъ его, Мак-Фарленъ, лично посѣтилъ и подробно описалъ ее, какъ очевидецъ [2]. До личнаго посѣщенія своего Маньясской колоніи, онъ не могъ собрать никакихъ порядочныхъ свѣдѣній.

«Такъ одинъ Турецкій эффенди въ Сизикѣ описывалъ Маньясскихъ казаковъ весьме спокойнымъ, промышленнымъ и честнымъ народомъ, но очень нелюдимымъ и исключительнымъ; онъ сознавался, впрочемъ, что самъ онъ никогда не бывалъ въ колоніи. Другой Турокъ, напротивъ того, изображалъ ихъ чрезвычайно звѣрскими и находилъ въ нихъ главный порокъ, что они не курятъ табаку. Одинъ Грекъ замѣтилъ, что они не пьютъ ни вина, ни водки и никогда не рѣшатся, пить воду изъ того же самаго стакана или сосуда, изъ котораго прежде пилъ кто-либо чужой, былъ ли то христіанинъ или мусульманинъ. Приближаясь къ самой колоніи Мак-Фарленъ наводилъ дальнѣйшія о ней справки и былъ крайне изумленъ, что Турки, въ самомъ близкомъ съ нею сосѣдствѣ, знали о ней очень мало: одинъ молодой Турокъ подтвердилъ ему прежнее сказаніе, что они гнушаются табаку — въ его глазахъ знакъ неизъяснимаго звѣрства. Другіе Турки отдавали казакамъ справедливость, что они очень хорошіе рыболовы, но, впрочемъ, отзывались о нихъ съ презрѣніемъ, какъ о недостойномъ, отверженномъ племени, живущемъ чрезвычайно неопрятно» [3].

Мак-Фарленъ приближается къ Маньясскому озеру.

«Вскорѣ — говоритъ онъ — намъ открылся полный видъ Маньясскаго озера и мы увидѣли довольно большое турецкое селеніе, пріятно расположенное на скатѣ холма и спускавшееся до самаго края озера.

1. Hamilton (Will. J.) Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia. London. 1842. II, 105—106,

2. Mac Farlane (I.) Turkey and its destiny. 1830. Vol. I, 475—491. Г. Свенске представилъ переводъ этого описанія и извлеченіе изъ него въ Вѣсти. Геогр. Общ. 1855, кн. III, отд. III, с. 1—12. Пользуюсь имъ, изрѣдка дополняя его собственнымъ переводомъ тѣхъ впрочемъ, весьма немногихъ мѣстъ, что имѣютъ нѣкоторый интересъ и нѣсколько сокращены у почтеннаго ученаго вашего.

3. См. Г. Свенске (Вѣстн.) «Русская колонія въ Малой Азіи. С. 2.

![]()

25

Проѣхавъ небольшую рощу малорослыхъ дубовъ и миновавъ пространное Турецкое кладбище, мы увидѣли передъ собою казацкое селеніе (у Турокъ — Козакли), лежащее на самомъ берегу озера. Людей не было видно вовсе.

Прибывъ въ селеніе въ 10 часовъ утра (18 Ноября 1847 г.), мы вступили въ него хорошею, просторною, прямою улицею, спускающеюся къ озеру. Все еще намъ не попадалось на глаза ни одной души. Дома по обѣ наши стороны казались опрятнѣе и несравненно лучше поддерживаемыми, чѣмъ всѣ доселѣ нами встрѣченные; но мы могли видѣть только малую ихъ часть, потому что каждый домъ стоитъ посреди огороженнаго двора и обращенъ къ улицѣ только одною стѣною двора, воротами и запертою калиткою. По достиженіи края озера мы замѣтили нѣсколькихъ очень бѣлокурыхъ дѣтей, опрятно и хорошо одѣтыхъ, а потомъ двухъ или трехъ очень рослыхъ и стройныхъ женщинъ въ коротенькихъ юбкахъ. Всѣ онѣ казались застѣнчивыми и мало понимавшими, что было имъ сказано по Турецки. Наконецъ онѣ смекнули, что мы спрашиваемъ, гдѣ находится домъ ихъ бея или старосты. Маленькій мальчикъ не подходя къ намъ близко, подалъ знакъ, что покажетъ намъ дорогу. Онъ повелъ насъ нѣсколько вверхъ по улицѣ, которою мы спустились, и постучался у одной весьма красивой двери. Сначала по открытіи дверей показалась высокая, худощавая, старая женщина, но, увидѣвъ насъ, тотчасъ скрылась, не говоря ни слова и не подавъ намъ ни малѣйшаго привѣтствія или поклона. Спустя нѣсколько минутъ вышелъ самъ старый бей и, остановись у своего порога, не сдѣлалъ намъ приглашенія переступить черезъ него. Онъ довольно хорошо говорилъ по-Турецки и былъ высокаго роста, съ густою бородой и чистой, почтенной наружности. На вопросы, которые мы предложили ему относительно этой любопытной колоніи, онъ отвѣчалъ намъ коротко, но довольно вѣжливо; сказалъ однако, что боится впустить насъ въ свой домъ или ближе подойти къ намъ, потому что слышалъ отъ своихъ людей, что въ Константйпополѣ жестоко свирѣпствуетъ холера.

Сколько ни ошибочно, вѣроятно, мнѣніе насчетъ заразительности ея и какъ намъ ни была непріятна его осторожность,

![]()

26

однако мы не могли не принять ее за нѣкоторое доказательство цивилизаціи.

Мы спросили, гдѣ найти намъ священниковъ, какъ тѣхъ лицъ, отъ которыхъ надѣялись получить желаемыя нами свѣдѣнія о колоніи. Бей, имѣвшій патріархальную осанку, сказалъ, что укажетъ намъ дорогу къ ихъ дому, и, надѣвъ на голыя свои ноги туфли, вышелъ и проводилъ насъ внизъ по улицѣ, держась однако нѣсколько поодаль отъ насъ. Дойдя до конца улицы, мы узнали, что священники отправились на рынокъ или ярмарку въ недальній Турецкій городъ.

Между-тѣмъ вышли и другія женщины и дѣти; но всѣ онѣ держались въ отдаленіи, и въ то время, когда я занялся снятіемъ небольшаго эскиза части озера, бей повернулъ назадъ къ своему дому, безъ всякихъ разговоровъ. Мы уже стали было думать, что казаки дѣйствительно заслуживаютъ упрекъ нелюдимости и холодности, дѣлаемый имъ Турками и Греками. Но какъ съ беемъ можно было объясняться на понятномъ намъ языкѣ, чего, повидимому, нельзя было ни съ кѣмъ другимъ въ деревнѣ, и какъ мы были очень голодны, то скоро послѣдовали за старикомъ и постучались вновь у его дверей, чтобы предложить еще нѣсколько дальнѣйшихъ вопросовъ и попросить его, чтобы онъ далъ намъ хотя нѣсколько хлѣба. Мы сказали ему, что если онъ опасается насъ, то мы будемъ держать свою трапезу внѣ его дверей на улицѣ; что у насъ, впрочемъ, нѣтъ ни холеры, ни другой какой-либо болѣзни, а только хорошій апетитъ, а что касается Константинополя, то мы давно не были вблизи его. Мало по малу опасенія старца разсѣялись и онъ пригласилъ насъ къ себѣ въ домъ, самый опрятный и безспорно красивѣйшій, который мы видѣли въ М. Азіи. Первая горница, въ которую мы вошли, была просторная гостиная, самый лучшій покой во всемъ домѣ. Она была около 50 футовъ длиною и 25 шириною; стѣны ея были хорошо оштукатурены и выбѣлены, и на нихъ не видно было ни одного пятна грязи и ни малѣйшей пыли. Кровля безъ всякаго промежуточнаго потолка была изъ камыша, красиво вырѣзаннаго и сложеннаго внутри; полъ состоялъ изъ песку, смѣшаннаго глиною, и былъ мѣстами выложенъ раковинами и кремешками.

![]()

27

Вокругъ всего покоя находился выступъ изъ стѣнъ, фута въ два шириною и почти такой же вышиною, и этотъ выступъ служилъ вмѣсто дивана. Противъ самаго входа были большія открытыя двери, которыя въ холодную погоду завѣшивались коврами, и чрезъ это-то отверстіе могли мы видѣть небольшой, крѣпко огражденный заборомъ огородъ, по обѣимъ сторонамъ котораго были расположены небольшія спальни и другія комнаты. У самаго конца сада была перегородка изъ высокаго камыша или озернаго тростника, красиво поставленная и перевитая: а позади ея находился птичій дворъ, вблизи же, но нѣсколько въ сторонѣ другая подобная же стѣна, за которою скрывалась кухня; хорошая, широкая, гладкая дорожка, красиво выложенная кремнями, вела отъ залы до конца сада. Все носило печать первобытной простоты, но было красиво, порядочно и чрезвычайно чисто, и все это произведено руками казаковъ.

«Бей своими собственными руками положилъ передъ нами на столъ хлѣбъ и луковицы и велѣлъ своей дочери, высокой, стройной и опрятной женщинѣ, сварить нѣсколько свѣжихъ яицъ. Мука была лучше смолота и хлѣбъ вообще лучше всякаго другаго, который мы отвѣдывали въ М. Азіи. Спустя немного вошелъ другой старый сѣдой казакъ, а вслѣдъ за нимъ смуглый, небольшаго роста мужчина въ мѣшковатомъ платьѣ изъ крѣпкаго, но грубаго сукна. Послѣдній былъ одинъ изъ учителей колоніи, потому что у казаковъ заведена даже и школа. Онъ показался мнѣ лѣтъ отъ 30 до 40, говоритъ по-Турецки, хотя не очень плавно, и сказалъ намъ, что ему 38 лѣтъ отъ роду, и что онъ былъ первое дитя, родившееся въ колоніи, со времени ея основанія.

За завтракомъ своимъ, мы предлагали бею разные вопросы насчетъ колоніи. Мы узнали отъ него, что она состоитъ изъ донскихъ казаковъ, что, согласно съ преданіемъ, предки ихъ лѣтъ за 280 переселились съ Дона на Дунай; но когда Дунайская колонія размножилась до того, что уже не могла достаточно питаться рыболовствомъ, то она лѣтъ за 39 выслала отъ себя человѣкъ около 300, и что за исключеніемъ немногихъ, умершихъ на пути, эта отрасль Дунайской колоніи, принятая подъ покровительство султаномъ, прибыла къ Маиьясскому озеру и

![]()

28

поселилась въ такомъ мѣстѣ, гдѣ хорошо ловилась рыба и было водяное сообщеніе между озеромъ и моремъ. Лѣтъ же за 14 или 15, воспослѣдовало второе поселеніе туда же съ Дуная. Они вскорѣ размножились; но потомъ число ихъ убавилось отъ многократныхъ посѣщеній чумы. Въ теченіе же десяти послѣднихъ лѣтъ, они были пощажены этимъ бичемъ, и все это время населеніе колоніи постоянно возрастало.

Семейства этихъ сыновъ Дона были вообще многочисленны, и дѣти ихъ очень сильны и здоровы. Климатъ не производилъ на нихъ никакого дѣйствія: они едва знали, что такое злокачественная лихорадка (malaria fever), хотя окрестности озера слывутъ весьма благопріятными развитію этой гибельной заразы, и живущіе въ бассейнѣ его Турки безпрестанно страдаютъ отъ перемежающихся лихорадокъ [1]. Видъ не только всѣхъ дѣтей, но и всѣхъ взрослыхъ женщинъ, которыхъ мы видѣли, подтверждалъ справедливость вышеприведеннаго замѣчанія: всѣ они отличались здоровьемъ, свѣжестью и силой. Нѣкоторыя изъ дѣтей были очень пригожи, къ голубыми глазами и съ бѣлыми, какъ ленъ, волосами. Лицемъ они очень похожи на юныхъ нашихъ Нортумберландцевъ, дѣтей югозападнаго берега Шотландіи, въ которыхъ много Датской крови. Самъ бей и другіе старцы не имѣли, за исключеніемъ длинной ихъ бороды, ничего восточнаго, а напротивъ видъ совершенно западно-Европейскій. Бей съ возвышеннымъ челомъ и съ орлинымъ носомъ. Мы замѣтили здѣсь только одно калмыцкое лице, именно у школьнаго учителя, родившагося въ колоніи. Колонія нынѣ считаетъ 300 домовъ и 5 церквей. Намъ сказали, что въ селеніи 5 школьныхъ учителей и два священника; что эти послѣдніе Русскіе уроженцы и что они ушли на ярмонку. Козаки питаютъ ненависть къ Россіи ; однако вся ихъ образованность идетъ оттуда. Дѣти учатся читать и писать по Русски. Всѣ ихъ книги Московской печати.

1. Вѣроятно, Донскіе переселенцы спасаются отъ нея чистотою, опрятностью и порядкомъ, наблюдаемыми ими во всемъ ихъ быту. Не служитъ ли это доказательствомъ, что климатъ Малой Азіи былъ бы гораздо здоровѣе, если бы она была обитаема племенемъ болѣе чистоплотнымъ и менѣе небрежнымъ, нежели Османлы ?

![]()

29

Бей показывалъ намъ огромный томъ, въ кожаномъ переплетѣ съ деревянными застежками; кажется то была Священная Исторія съ молитвословомъ Православной Церкви; книга весьма чисто напечатанная на плотной бумагѣ, но заглавнаго листа недоставало. Другія ихъ книги церковныя, народныя, сказки и повѣсти. Школьный учитель обѣщалъ показать три или четыре весьма старыя рукописи, но Богъ вѣсть почему, не сдержалъ своего слова.

Сравнительно высокое образованіе Донскихъ Козаковъ, ихъ трудолюбіе и порядокъ, чистота и красивость ихъ жилищъ хорошо извѣстны. Колонія этого племени, расположенная на островахъ, озерахъ и топяхъ Нижняго Дуная, состоитъ въ случайныхъ сношеніяхъ съ своею родною общиною на Дону, а отрасль Маньясская пребываетъ въ тѣсныхъ сношеніяхъ съ Дунайскою. И такъ длинною и любопытною цѣпью Русско-козацкое образованіе оживляется и поддерживается въ этомъ углу Малой Азіи.

Хозяева наши дѣйствительно гнушались табакомъ, какъ курительнымъ, такъ и нюхательнымъ; но они отрицали, будто не любятъ вина, водки или какихъ-либо хорошихъ крѣпкихъ напитковъ. Это утвержденіе они доказали на дѣлѣ, весьма дружелюбно прибѣгая къ пашей флягѣ. Намъ было сказано, что они не пьютъ изъ того же стакана или рюмки, изъ которыхъ прежде пилъ кто либо чужой, и что если сосудъ принадлежитъ имъ самимъ, то въ этомъ случаѣ разбиваютъ его на куски и бросаютъ въ сорную яму, какъ нѣчто опоганенное или оскверненное. Они увѣряли насъ, что это только справедливо въ отношеніи къ мусульманамъ, и что они не пьютъ изъ того же сосуда послѣ Турка, потому что онъ всегда куритъ табакъ и не христіанинъ. Но они не обинуясь пили изъ одного и того же кубка съ нами. Отъ куренія табаку они воздерживаются. Мы замѣтили имъ, что большая часть христіанъ, живущихъ, какъ и они, посреди водъ и въ сырыхъ, болотистыхъ мѣстностяхъ, очень преданы куренью табаку, которое въ извѣстной степени и въ такихъ случаяхъ даже полезно для здоровья. Но они не хотѣли и слышать объ этомъ: если табакъ и полезенъ тѣлу, то онъ разстраиваетъ и губитъ душу, кто куритъ, тотъ уже не христіанинъ, такъ и Москали потому не христіане ;

![]()

30

Турки только и дѣлаютъ, что курятъ; они поганые и за свое куренье пойдутъ во тьму кромѣшную.

Ни Русскихъ, ни Грековъ они ne считаютъ настоящими христіанами; говорятъ про нихъ, что они вдались въ ереси, ввели новые обычаи и обряды и удалились отъ истинной старой вѣры, которая сохраняется только у Донскихъ Козаковъ, да еще у немногихъ другихъ, живущихъ въ Россіи. Наши Маньясскіе пріятели знаютъ царя Московскаго, падишаха Турецкаго, цесаря Австрійскаго; у нихъ сохранились страшныя преданія о войнѣ 1812 г.; о другихъ же государяхъ, странахъ и народахъ они имѣютъ самыя неясныя понятія. Такъ бей спросилъ у меня, принадлежитъ ли наша земля, Англія, Французамъ? Музыкальныхъ инструментовъ у нихъ вовсе не имѣется, по праздникамъ же они поютъ пѣсни хоромъ и пляшутъ подъ нихъ.

Нынѣ въ Маньясской колоніи считается до 500 взрослыхъ мужчинъ. Они пользуются льготой отъ плажежа податей, въ случаѣ войны обязаны только поставлять султану извѣстное число всадниковъ, именно половину числа способныхъ носить оружіе. По ихъ словамъ, въ гибельную для Турціи войну 1828–29 годовъ, они поставили 160 воиновъ, вооруженныхъ пиками и служившихъ въ иррегулярной конницѣ. Иные изъ нихъ были убиты, другіе умерли отъ болѣзней между Варною и Дунаемъ, но большая часть здраво и невредимо воротилась къ Маньясскому озеру. Они очень крѣпкаго сложенья, и каждая изъ женщинъ, которыхъ мы видѣли, казалась какъ бы рожденною быть матерью гренадеровъ. Между тѣмъ, какъ мы бесѣдовали съ беемъ, женщины его дома входили и выходили по своимъ домашнимъ дѣламъ безъ всякаго замѣшательства: онѣ, казалось, вовсе не замѣчали насъ и нисколько не смущались нашимъ присутствіемъ, а между тѣмъ иностранцы для нихъ диковинка. Онѣ чрезвычайно трудолюбивы, расторопны и ловки: всѣ обладали удивительною снаровкою. Одна пожилая женжина принесла какую то жалобу къ бею, который и старшина и судья колоніи. Она стояла прямо посреди горницы въ позиціи древняго витіи, и одно мгновеніе точно имѣла позу дивной старинной Греческой статуи, слывущей подъ именемъ Аристида Праведнаго.

![]()

31

Она говорила съ важностью и силою, безъ крика и площадныхъ манеръ. Я желалъ бы, чтобъ иные изъ ораторовъ нашей Нижней Палаты присутствовали притомъ, чтобы взять себѣ назидательный урокъ отъ этой козацкой дамы. Хотя мы ни слова не поняли изъ того, что она говорила, однако мнѣ стало жаль, когда она окончила свою рѣчь.

Турокъ они презираютъ: «когда приходятъ они къ намъ безъ своего табаку и чубуковъ, то мы ихъ пускаемъ въ селеніе и позволяемъ имъ сидѣть внѣ домовъ нашихъ; но если приходятъ они сюда съ шумомъ и буйствомъ, какъ они это обыкновенно дѣлаютъ въ Греческихъ деревняхъ, то мы выгоняемъ ихъ дубинами. Но они почти никогда не тревожатъ насъ. Турокъ не можетъ путешествовать и совершенно пропалъ бы безъ трубки, а мы не терпимъ здѣсь курителей табаку, не хотимъ, чтобы деревня наша опоганилась. Поэтому они держатся поодаль отъ насъ и почти ничего о насъ не знаютъ. Мы ходимъ въ ихъ города и деревни и справляемъ тамъ немногія свои дѣла, но всегда принимаемъ осторожность не оставлять нашего села безъ надлежащаго прикрытія. Еслибъ мы этого не соблюдали, дома наши давно уже были бы сожжены и разграблены, и Богъ вѣсть, что сталось бы съ нашими женами и дѣтьми. Но нынѣ Турки довольно покойны. Кругомъ насъ Турки всѣ трусливы, какъ бабы. Только шалятъ нѣкоторые изъ нихъ на озерѣ Аполлонійскомъ».

Политическія учрежденія колоніи весьма димократическія, хотя едва ли достаточныя для теоретиковъ 1848 г., ибо прекрасный полъ не имѣетъ права голоса, а у мужчинъ онѣ останавливаются на всеобщей подачѣ голосовъ (universal suffrage). Они преимущественно пользуются этою свободою при избраніи гетмана или бея. При такихъ выборахъ старѣйшины и отцы семействъ собираются въ главной церкви и подаютъ свои голоса одинъ за другимъ, безъ всякой балотировки, и тотъ изъ кандидатовъ, который имѣетъ за собою большинство голосовъ, становится беемъ, правителемъ, судьею на одинъ годъ. Иногда любимый бей удерживаетъ это званіе и два года сряду безъ новаго выбора. Въ важныхъ случаяхъ бей созываетъ совѣтъ старѣйшинъ. На рѣшеніе бея въ совѣтѣ уже нѣтъ никакой дальнѣйшей аппеляціи.

![]()

32

Впрочемъ, распрей въ общинѣ бываетъ немного, потому что они народъ спокойный и порядочный и рѣдко между собою ссорятся, развѣ иногда за чарою вина. У нихъ вовсе нѣтъ тюрьмы. Нынѣшнему бею было 75 лѣтъ отъ роду и онъ имѣлъ видъ, что проживетъ до ста лѣтъ.

Они всего болѣе занимаются рыболовствомъ, потомъ скотоводствомъ, всего менѣе хлѣбопашествомъ. Они содержатъ свой скотъ на прекрасныхъ, обширныхъ, естественныхъ пастбищахъ по обѣимъ сторонамъ селенія, и на зиму припасаютъ сѣно для скота. Почти каждый домъ имѣетъ свои сѣнокосы. Сѣно было хотя и не отличнаго качества, но вкусно и здорово, а не черно, какъ мы то прежде видѣли въ другихъ деревняхъ. Каждый домъ, кажется, имѣлъ также свою лошадь. Мы видѣли въ деревнѣ нѣсколько хорошихъ быковъ и двѣ или три порядочныя коровы. Если поселенцы не заняты рыбною ловлею или приготовленіемъ рыбъ, то они пускаются въ извозничесгво, перевозя для Турокъ разные товары и произведенія изъ города въ городъ; ихъ арбы или телеги, собственной ихъ постройки, несравненно лучше всѣхъ, которыя мы видѣли въ этомъ краю или даже въ Румиліи. Возвращаясь домой изъ своего извозничества, за которое берутъ съ Турокъ особую наличную плату, они нагружаютъ свои арбы пшеницею, ячменемъ, овсомъ и проч., для собственнаго своего потребленія. Въ деревнѣ у нихъ были четыре мельницы довольно простой постройки, которыя, однако, гораздо лучше исправляли свое дѣло, чѣмъ турецкія.

Лодки ихъ, видѣнныя нами на озерѣ, выдолблены изъ деревъ, какъ челноки индѣйцевъ. Онѣ очень тонки по бокамъ, но внутри скрѣплены ребрами. Дерево, обыкновенно ими на этотъ конецъ употребляемое, есть малорослый, толстый, черный тополь тамошнихъ краевъ, дерево котораго чрезвычайно легко. Онѣ съ обѣихъ концовъ остры, не плоскодонны, а имѣютъ, напротивъ того, дно круглое, безъ всякаго киля. На этихъ не большихъ утлыхъ ладьяхъ, козаки ловятъ рыбу въ Маньясскомь озерѣ, плывутъ по рѣкѣ Кара-дере, текущей изъ озера въ Рындакъ, спускаются по Рындаку въ Мраморное море, переплываютъ это море до Родоста и Галлиполи, проходятъ чрезъ Дарданеллы, въ верхъ по Эносскому заливу къ Адріанополю,

![]()

33

или въ верхъ по Солунскому заливу до Солуня; или же, принимая противуположное направленіе, пересѣкаютъ Пропонтиду до Силивріи, оттуда идутъ въ Царьградъ и на сѣверъ чрезъ Босфоръ и въ верхъ по бурному Черному морю къ устьямъ Дуная. Англійскіе купеческіе моряки не рѣдко съ изумленіемъ видятъ ихъ во время этихъ поѣздокъ. Одинъ членъ Американскаго посольства однажды крайне изумился, увидя двѣ изъ такихъ лодокъ, по видимому, не толще орѣховой шелухи, далеко въ морѣ, несомыя вѣтромъ въ Черноморскую бурю. Если вѣтеръ не силенъ и попутенъ, они пользуются небольшимъ парусомъ, но по большей части идутъ на валахъ, близко придерживаясь берега. Нерѣдко они берутъ съ собою въ эти дальнія поѣздки также своихъ женъ и дѣтей. У каждаго изъ нихъ есть родственники и друзья между дунайскими козаками, и нѣкоторыя изъ ихъ семействъ, черезъ каждыя два или три года, посѣщаютъ своихъ родныхъ. На вопросъ: не погибаютъ ли нѣкоторые изъ нихъ на морѣ? они отвѣчали: «очень рѣдко». Дѣло въ томъ, что они отличные знатоки погоды и принимаютъ всевозможное стараніе, чтобы не быть въ морѣ во время бури. Если погода ненадежна, они не пересѣкаютъ Мраморнаго моря или какого либо изъ его заливовъ, а плывутъ вдоль берега, пока не дойдутъ до Дарданеллъ или Босфора. По долговременному навыку они знаютъ всѣ бухты и губы вдоль по берегамъ, и въ случаѣ противныхъ вѣтровъ втаскиваютъ легкіе свой челноки на какой либо уединенный берегъ и остаются тамъ, пока не утихнетъ буря [1]. Сверхъ того они могутъ обыкновенно расчитывать на три или четыре мѣсяца благопріятной погоды въ году.

1. Г. Броунъ, членъ Американскаго посольства, посѣтилъ другую Козацкую колонію на Дерконскомъ озерѣ, на Европейской сторонѣ Чернаго моря, верстахъ въ 45-ти отъ Константинополя. Онъ удостовѣрился, вмѣстѣ со своимъ спутникомъ, Бельгійскимъ пасторомъ, что это также Донскіе Козаки и только часть того племени, которое поселилось на Маньясскомъ озерѣ. Во время его посѣщенія на лице было не болѣе 50 Козаковъ. Мѣстоположеніе живописно и прекрасно. Это озеро Дерконъ должно быть хорошею станціею во время плаванія ихъ къ Дунаю и обратно. — Примѣч. Макъ-Фарлена.

![]()

34

Въ эти жаркіе мѣсяцы случается, что они принуждены бываютъ перевозить свои челноки на арбахъ сухимъ путемъ: въ одно очень знойное лѣто рѣка Кара-дере изсякла, начиная отъ устья своего на озерѣ внизъ до Балукли: посему они волокомъ перетащили свои лодки отъ береговъ озера до одной знакомой имъ мызы и тамъ, снявъ ихъ съ своихъ арбъ, снова спустили на воду.

Отобравъ отъ бея всѣ эти свѣдѣнія, мы распростились съ нимъ и прошлись съ полчаса по этой любопытной колоніи. Это была довольно длинная деревня, отдѣленная большимъ пустымъ пространствомъ, на которомъ стояли вѣтрянныя мѣльницы. Простые дома были хотя и не такъ щеголеваты, какъ домъ стараго бея, однако очень красивы и опрятны, т. е. судя по наружности, потому что хотя путешественники входили въ небольшіе ихъ дворы или садики, но ни одинъ изъ обывателей не приглашалъ ихъ войти далѣе. Очевидно, что они были нѣсколько нелюдимы; но надобно принять въ разсчетъ и то, что они боялись холеры, и что мужчины были всѣ въ отлучкѣ, въ путешествіяхъ или для рыбной ловли на верхнемъ краю озера. Мы почти никого не видѣли дома или на улицѣ, кромѣ женъ и дѣтей: а эти не говорятъ по турецки. Женщины всѣ были босоноги и въ коротенькихъ юбкахъ, едва достигающихъ до икоръ. Впрочемъ одежда ихъ изъ бумажной ткани очень красива и опрятна. На головѣ онѣ носятъ яркаго цвѣта бумажный платокъ, повязанный не въ видѣ чалмы, а просто какъ платокъ. Одежда дѣтей болѣе чѣмъ красива: она изящна и живописна; мальчики носятъ родъ кафтанчика (tunic), спускающагося нѣсколько пониже колѣна и шальвары. И то и другое изъ крѣпкой, толстой бѣлой бумажной матеріи, покупаемой въ довольно отдаленномъ городѣ Балукъ-Гиссарѣ, гдѣ ежегодно бываетъ важная для этой части Анатоліи ярмонка. Кафтанчикъ красиво окаймленъ вокругъ шеи и внизъ по груди разными яркими тесьмами. Одежда стараго бея была такая же точно, какъ и мальчиковъ, за исключеніемъ красивыхъ каемъ. Толстая бумажная матерія кафтана такъ же тепла, какъ сукно. Мужчины всѣ носили мѣховую или кожаную шапку, плотно прилегающую къ головѣ.

Двѣ главныя церкви очень красивы, просты и опрятны;

![]()

35

одна изъ нихъ снаружи оштукатурена и выбѣлена. Обѣ снабжены крестами, которыя смѣло возвышаются съ лицевой стороны зданія и обѣ крыты красной черепицей, тогда какъ всѣ прочіе жилые домы крыты камышемъ. Этотъ озерный тростникъ, достигающій здѣсь высокаго роста, служитъ для многоразличныхъ употребленій, какъ бамбуковый въ Китаѣ. Козаки дѣлаютъ изъ него прочные заборы, разнаго рода перегородки, лѣтніе паруса для своихъ судовъ, вири для ловли рыбъ, ковры для лежанія, покрывала для своихъ арбъ, а дѣти дѣлаютъ изъ нихъ стрѣлы, которыми иногда убиваютъ плавающихъ рыбъ. Съ одного конца селенія до другаго вездѣ чистота, порядокъ, дѣятельность и сравнительно съ другими мѣстами въ этомъ краю нѣкоторое изобиліе и благосостояніе».

Другая извѣстная русская колонія въ М. Азіи т. е. третье Славянское въ ней поселеніе, лежитъ недалеко отъ Синопа. Образованіе ея произошло при слѣдующихъ обстоятельствахъ: въ 1708 г. Некрасовъ съ 7 или 8,000 человѣкъ пошелъ на Кубань. Султанъ далъ имъ земли для поселенія, освободилъ отъ податей и даровалъ многія другія преимущества. Они поселились въ Тамани, въ 30 верстахъ отъ моря и выстроили 3 городка: Ханъ Тюбе, Кара Игнатъ и Себелей.

«По прежней привычкѣ они ходили по Черному Морю для грабежа, въ числѣ 500 человѣкъ служа Крымскимъ Ханамъ; нерѣдко хищникамъ бусурманскимъ показывали дорогу къ Царицыну, къ Черкаску и посредствомъ прежнихъ своихъ пріятелей заводили на Дону смуты [1]. Въ Турецкую войну (1736—9 г.) Донскіе Козаки съ Калмыками сожгли Ханъ Тюбе и много скота отогнали. Некрасовцы, скрывшись въ горахъ, возвратились на прежнее жительство по минованіи уже войны. Въ 1777 г., когда Кубань сдѣлалась Россійскою границею, Некрасовцы отошли къ теперешней Анапѣ и поселились на земляхъ Абазинскаго поколѣнія Шегани, между рѣчкою Заны и моремъ. По присоединеніи же Крыма къ Россіи, они удалились въ Анатолію,

1. Точно такъ и Славяне Азійскіе не прерывали своихъ связей съ земляками своими въ Болгаріи и Сербіи, или Славяне Азійскіе между собою, т.те. Арабскіе съ оставшимися вѣрными имперіи.

![]()

36

гдѣ близъ Синопа у пригородка Чоршамба, поселились. Изъ Азіи выгнала ихъ чума и наши раскольники, переплывъ море, водворились на р. Днѣстрѣ, въ 80 верстахъ выше Овидіополя, въ слободѣ Чобругахъ. Наконецъ, не хотя быть Русскими (т. е. подданными), въ 1787 г. отошли въ Булгарію къ рѣчкѣ Дунавцу и озеру Розельмъ. Въ селеніи ихъ Дунавцы считалось до 1,200 дворовъ; въ другомъ селеніи Сахъ-Кіой, жили тѣ изъ ихъ собратій, которые при Биронѣ бѣжали за границу [1]. Сихъ послѣднихъ Донскіе выходцы, принадлежавшіе къ самой закоснѣлой сектѣ суесвятовъ, въ совмѣстное съ собою жительство не принимали, и даже въ родство съ нимъ не входили. Некрасовцы, служа султанамъ, во время войны выходили въ поле въ числѣ 3000 человѣкъ, почитавшихся въ Турецкой арміи храбрѣйшими наѣздниками».

Въ 1828 г. Некрасовцы добровольно предались Русскому правительству и присягнули Государю [2]. Приведенное нами извѣстіе Броневскаго о Некрасовцахъ не совсѣмъ вѣрно. Не всѣ Некрасовцы ушли изъ подъ Синопа: понынѣ часть ихъ живетъ неподалеку отъ Синопа, въ урочищѣ Кизиль-Ирмакъ или Кунджувасъ. Вотъ подлинныя слова одного Кавказскаго старожила:

«Свѣдѣнья эти (о Некрасовцахъ, тѣ же, что сообщены выше) сообщены мнѣ Черкасскими старожилами въ то время, когда я жилъ между непокорными Натухажцами, т. е. въ 20-хъ годахъ.

1. Болтинъ такъ говоритъ о времени Бироновскомъ: «Въ городахъ бряцанія кандаловъ, жалобные гласы колодниковъ, просящихъ милостыню отъ проходящихъ, воздухъ наполняли. Изъ порубежныхъ провинцій многій тысячи крестьянъ, бѣжавъ съ женами и съ дѣтьми, поселилися въ Польшѣ, Молдавіи и Валахіи. (Примѣч. на Ист. древн. и нов. Россіи Г. Леклерка. Соч. Ив. Болтина. Спб. 1788. II, 469). А въ другомъ мѣстѣ, говоря о народонаселеніи Россіи въ періодъ 1721—1783 г., онъ замѣчаетъ: «Сколько за границу ушло точно сказать не могу; но судя по великимъ слободамъ Русскихъ крестьянъ, поселенныхъ въ Бѣлоруссіи, Польшѣ, Литвѣ, Валахіи, Молдавіи и даже за Дунаемъ въ Болгаріи, не менѣе 250,000 душъ полагаю». (II, 323). Не мѣшаетъ при семъ вспомнить, что Кіевляне 1068 г., когда Изяславъ Ярославичъ привелъ на нихъ Ляховъ (землю Лядскую), послали сказать Святополку и Всеволоду: «а поидета въ городъ отца своего ; ащели не хочета, то намъ неволя : зажегше градъ свой, ступимъ въ Греческу землю». (Р. Л. I, 74).

2. Исторія Донскаго войска. Влад. Броневскаго. Спб. 1834. I, 269.

![]()

37

Въ памяти твердо сохранилось воспоминаніе о прибытіи къ нимъ, а въ послѣдствіи и объ отплытіи Казаковъ въ Анатолію. По изустнымъ преданіямъ они извѣстны до сей поры у Черкесъ подъ двоякимъ названіемъ: Джилаль-Казакъ и Урусезій. Проживъ долгое время на восточномъ берегу Чернаго моря, гдѣ, по обязанностямъ службы, я имѣлъ частыя сношенія съ Турками, прибывавшими къ намъ по торговымъ дѣламъ изъ разныхъ мѣстъ Анатоліи, я окончательно убѣдился въ существованіи другой Русской колоніи (первая на берегу Маньясскаго озера) въ Малой Азіи, недалеко отъ Синопа» [1].

При устьи одного изъ рукавовъ р. Галиса или нынѣшняго Кизиль-Ирмакъ находится гористая мѣстность, называемая Загора или Загорье, и другая мѣстность Конопля (?) [2] — названія Славянскія, указывающія на бытность въ этихъ мѣстахъ Славянскихъ поселеній. «Еще далѣе на востокъ, — говоритъ Шафарикъ, — если вѣрить въ этомъ случаѣ одному Греческому духовному, видѣвшему то собственными глазами, находятся на томъ же Евксиискомъ поморьѣ, въ окрестностяхъ гор. Трапезунта, нѣсколько селеній, обитаемыхъ Славянами».

Вотъ, сколько мнѣ извѣстно, всѣ нынѣшнія наши свѣдѣнія о современныхъ Славянскихъ поселеніяхъ въ Малой Азіи. Не трудно замѣтить ихъ неудовлетворительность; желая посильно способствовать приведенію этого предмета въ должную ясность, не могу въ заключенье не обратить вниманье читателя еще на одно обстоятельство. Г. профессоръ Мухлинскій въ своемъ изслѣдованіи о Литовскихъ Татарахъ, слѣдуя Убичини, указываетъ на три Татарскихъ колоніи въ Турціи, жители которыхъ рѣзко отличаются отъ прочаго Турецкаго населенія и костюмомъ и типомъ: одна находится надъ р. Кизиль-Ирмакъ,

1. См. ст. «Еще Русская колонія въ Малой Азіи», въ газ. «Кавказъ», потомъ переп. въ газ. «Русскій Инвалидъ» 1856, 3 марта и «Спб. Вѣдом.» 1838, 8 марта. Объ этой же колоніи см. Rottiers Itinéraire de Tiflis à Constantinople. 1829. p. 27 C’est sur ce fleuve (Kizil-Irmak), dans des vallées fertiles, au dessus de Bafra, qu’habitent les cosaques Zaporovi (sic).

2. Rottiers — l. I. A l’embouchure d’une des branches du Kisil Irmak, on aperçoit les ruines de Zagora et de Konopéa anciennes colonies Slaves (p. 274).

![]()

38

другая недалеко отъ Бруссы, третья въ Добруджѣ. Число этихъ колонистовъ простирается до 35,000 душъ [1].

Убичини, а за нимъ г. Мухлинскій, не ошиблись ли здѣсь, принявъ двѣ описанныя нами Русскія колоніи за Татарскія?

A.3. О непрерывномъ существованіи Славянской стихіи въ М. Азіи съ VII в. по настоящее время. О степени доступности Черноморскаго берега М. Азіи для Славянъ Русскихъ въ періодъ X—XVII в. О давности Русскихъ поселеній на Дунаѣ, на Дону. О сношеніяхъ Русскихъ этого періода съ Каспійскимъ и Кавказскимъ краями. (V—VII. Стр. 38-121).

V. Въ Молдавіи и Буковинѣ есть также Русскія поселенія. Какъ по важности этого предмета, такъ и по нѣкоторымъ отношеніямъ ихъ къ колоніямъ Мало-Азійскимъ, я рѣшаюсь привести о нихъ нѣсколько данныхъ.

Объ этихъ Русскихъ колоніяхъ сообщаетъ нѣсколько любопытныхъ извѣстій почтенный инокъ Парѳеній, самъ лично посѣтившій ихъ, менѣе 20-ти лѣтъ тому назадъ.